1926년 1월 3일

플래시백

‘시골에서는 땅값이 오르고 서울에서는 집값이 뛰던 때입니다.’ 오해마세요. 지금이 아닙니다. 1926년 경성의 집주름, 요즘의 공인중개사가 15년 전을 떠올리며 한 말입니다. ‘합병 공로자’들이 일제로부터 받은 은사금으로 흥청거렸지만 돈을 집에 감춰두자니 강도 맞을까 겁나고 은행에 맡기자니 떼일까 염려돼 그중 튼튼한 대안이 부동산을 사두는 일이었다죠. 1000원에 산 집을 몇 달 만에 만 원 넘게 되팔았답니다. 900%가 넘는 수익률이었죠. 단박에 부자가 된 사람들이 있었답니다. 또 공문서를 써주는 한 대서인은 등기서류를 작성할 때마다 가슴이 뜨끔뜨끔하다고 했죠. 죄다 일본인에게 돈을 빌리고 저당권을 잡히는 등기여서 그랬답니다. 이런 등기가 매일 200건이니 망하지 않고 어찌 되겠느냐고 반문했죠.

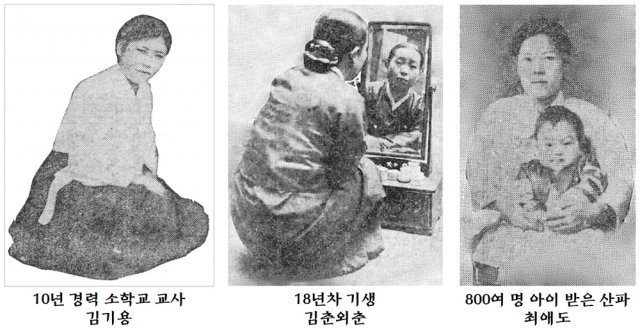

소학교 여교사는 3‧1운동 전만 해도 학생들을 불러 모으느라 바빴다고 했죠. 며칠을 두고 학부모를 졸라야 했답니다. 학비를 내지 않아도 됐고요. 1920년 이후부터는 학생들이 넘치기 시작했다죠. 학비도 받고 학생들을 골라 뽑았답니다. 열아홉 살에 산파(産婆)가 돼 일찍부터 ‘할머니’ 소리를 들었던 33세 여인은 한탄을 앞세웠습니다. 산파를 산모나 아이를 잡는 귀신으로 보는 집들이 있다면서요. 자기 손으로 받은 아이만 800명이 넘는다며 산파는 필요한 직업이라고 홍보하기도 했습니다. 제국신문사 광문사 대한매일신보사 등을 두루 거친 인쇄공은 뾰족뾰족한 상투차림에 입담배를 꾹꾹 눌러 담은 곰방대를 빡빡 빨면서 활자를 뽑는 문선공 시절을 떠올렸습니다. 이젠 빛바랜 사진으로만 볼 수 있는 장면입니다.

변호사 검사 형사 같은 전문직업인이나 공무원과 달리 이들은 과거보다 현재의 살림이 팍팍하다고 이구동성이었습니다. 자기 손으로 단발해준 사람만 2500명쯤 된다는 이발사는 이제 늙었으니 더 말할 것도 없다며 입을 닫았죠. 겨우 마흔일곱 살인데요. 이들 보통의 직업인들은 과거를 되새기며 ‘그렇게 어수룩한 세월이야 다시 오리라고 바랄 수 있겠느냐’는 심정이었습니다. 이들이 약 100년 뒤 오늘을 본다면 모두 입에 거품을 물고 기절하지 않을까요? 한 가지 특이한 점은 이 연재에 ‘끝’이 5번이나 나온다는 점입니다. 인기가 많아서 횟수를 자꾸 늘렸을까요? 아니면 내 사연도 써달라는 민원 때문일까요? 궁금할 뿐입니다.

과거 기사의 원문과 현대문은 '동아플래시100' 사이트(https://www.donga.com/news/donga100)에서 볼 수 있습니다.

동아플래시100 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

선넘는 콘텐츠

구독

-

청계천 옆 사진관

구독

-

게임 인더스트리

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![‘싸워라’ 대신 ‘싸우자’ 외친 임정 군무총장 노백린 타계[동아플래시100]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/10/22/109839030.1.jpg)

댓글 0