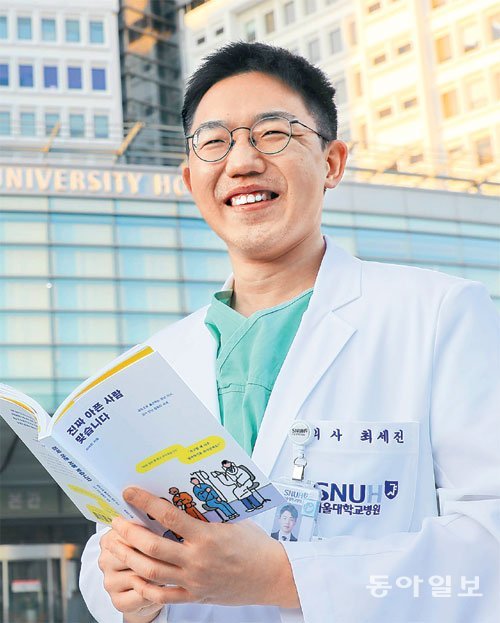

[MZ세대가 사는 법]3년간 교정시설 공중보건의로 일한 최세진씨

병마와 싸우는 수감자 생활 담은 에세이 ‘진짜 아픈 사람…’ 펴내

“출소후 생계 걱정 때문에 불면증… 가난해 예방주사 못 맞아 간염

약물 중독서 벗어나게 재활 도와… 의사의 사회적 역할도 고민”

나이 스물아홉, 의사가 됐다. 그런데 근무지는 병원이 아닌 교도소. 진료실 문을 열고 앉으니 머리를 빡빡 깎은 수감자들이 꾸벅 인사를 하며 들어온다. 수감자들은 때로는 의사 말을 무시하고 기싸움을 벌인다. 진료실 책상 밑에 호신용 테이저건이라도 숨겨둬야 하나 싶을 정도다. 하지만 주눅들 틈이 없다. 매일 80명의 환자들이 끊임없이 몰려온다. 능숙한 직업인으로서 이들을 치료해야 한다. 3년간 교정시설 공중보건의로 일한 경험을 담은 에세이 ‘진짜 아픈 사람 맞습니다’(어떤책)를 20일 펴낸 최세진 씨(32) 이야기다.

25일 서울 종로구 서울대병원에서 만난 최 씨는 서울대 전기정보공학부와 서울대 의학전문대학원을 졸업했다. 탄탄대로만 걸어온 그는 보통의 공중보건의와는 다른 선택을 했다. 군 대체복무로 2018년 4월부터 올 4월까지 순천교도소와 서울구치소에서 공중보건의로 자원해 일한 것. 교정시설은 공중보건의들이 기피하는 근무지다. 의사들의 하루 평균 진료 건수가 277건에 달해 지원자가 별로 없다. “공중보건의들에게 교도소는 다른 근무지에 지원했다가 떨어져야 오는 곳이죠. 저는 의료계가 관심을 많이 기울이지 않는 환자들을 치료해 보고 싶어 1지망으로 지원했습니다. 혐오, 차별 등 사회 문제가 어떻게 질병에 영향을 미치는지를 쓴 김승섭 고려대 보건과학대 교수의 책 ‘아픔이 길이 되려면’(동아시아)의 영향도 크게 받았어요. 부모님이 걱정하시고 선배들도 뜯어말렸지만 평소 순응하는 스타일이 아니라 어떤 곳인지 더 궁금했어요. 겁이 없었죠.”

교도소에서의 진료는 만만치 않았다. 호기롭던 처음 마음가짐과 달리 수감자를 볼 때마다 해를 당할까 공포심도 느꼈다. 하지만 시간이 흐를수록 수감자들이 자신의 환자로 보이기 시작했다. 어릴 때 본드 흡입 후 약물에 손대기 시작하고, 정신질환을 앓고도 치료를 받지 못해 죽음에 이른 수감자를 돌보며 병은 환자가 처한 사회 환경에 큰 영향을 받는다는 사실을 깨달았다. 관심을 받고 싶어 볼펜을 삼키고, 깨진 거울로 손목을 긋는 수감자를 보며 이들에게 필요한 건 신체적 치료보다 정신적 치료라는 걸 절감했다. 그는 “수감자가 불면증을 겪은 건 출소 후 생계 걱정 때문이었고 간염에 걸린 건 가난 탓에 예방주사도 못 맞았기 때문”이라며 “병을 치료하는 데 집중하다 보니 수감자가 왜 병에 걸렸는지 점점 보이기 시작했다”고 말했다.

그는 대체복무 소집해제 후 서울대병원 수련의(인턴)로 일하고 있다. 교정시설 근무 후 인생에서 무엇이 바뀌었는지 묻자 그는 웃으며 답했다. “환자를 치료할 때 그들의 삶까지 이해하려고 노력하게 됐어요. 진료 시 신체 상태를 점검할 뿐 아니라 환자와 대화하면서 왜 병원까지 오게 됐는지 확인합니다. 병과 사회의 관계에 대해 생각하다 보니 의사의 사회적 역할도 고민하게 됐습니다.”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![‘올해의 작가상’ 개그맨 고명환 “죽을 뻔한 나를 구해준 비법은” [인생2막]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130681832.4.thumb.jpg)

댓글 0