1926년 3월 5일

플래시백

‘싣느냐, 마느냐.’ 한동안 관계자들이 고민에 빠졌습니다. 골치를 썩인 곳은 동아일보 편집국이었죠. 그 대상은 축전 하나였습니다. 1926년 3월 1일 소련 국제농민회 본부에서 보냈죠. ‘이 위대한 날의 기념을 영원히 조선의 농민에게’라며 ‘그들의 역사적인 국민적 의무를 일깨울 것을 믿으며 자유를 위하여 죽은 이에게 영원한 영광이 있을지어다’라고 적었습니다. 3‧1운동 7주년을 맞아 조선 농민들을 격려하며 위로하는, 연대 의지를 담았죠. 하지만 편집국의 적지 않은 이들은 축전을 옮겨 싣기를 꺼려했습니다. 그 전 해 부임한 조선총독부 경무국장 미쓰야 미야마쓰의 언론정책이 강경했기 때문이었죠. 섣불리 축전을 실었다가 뜻밖의 타격을 받을지 모른다는 위기감이 있었습니다.

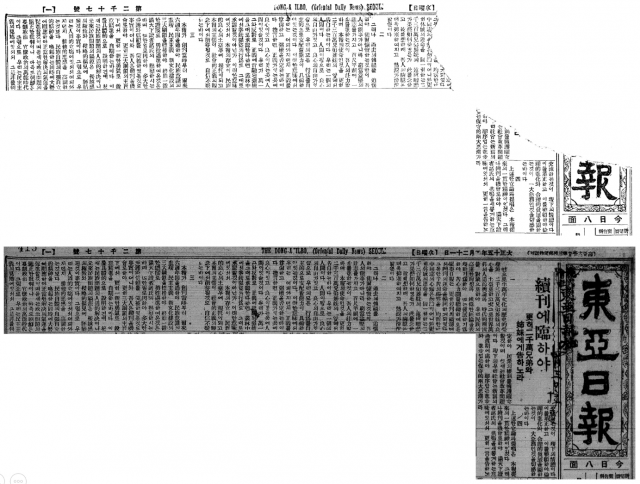

아니나 다를까, 총독부는 축전을 실은 3월 5일자 신문을 발매금지했습니다. 하루가 지난 뒤 무기한 발행정지까지 추가했죠. 이후 45일간 신문을 내지 못했습니다. 2면의 2단 크기 기사에 내린 처벌치고는 무지막지했죠. 총독부는 한 술 더 떠 고등계 형사 5, 6명을 보내 편집국을 뒤져 축전 원문을 압수했습니다. 주필 송진우와 발행인 겸 편집인 김철중, 기자 고영한 등을 여러 번 불러 조사했고요. 결국 송진우를 보안법 위반으로, 김철중을 신문지법 위반으로 재판에 넘겼습니다. 구속을 면했으니 그나마 다행이었을까요? 송진우는 법정에서 ‘전보가 3월 4일 오전 10시 경에 나의 손으로 들어왔기에 나는 아무에게도 협의하지 않고 즉시 번역을 시켜서 신문에 게재하게 하였다’라며 모든 책임을 떠안았습니다.

송진우는 1926년 11월부터 수감생활을 시작하면서 한 가지 더 타격을 입었습니다. 그 무렵 설립 준비에 한창이던 좌우합작단체 ‘신간회’에 참여할 수 없었기 때문이었죠. 송진우는 1922년부터 민족적 중심세력을 형성해야 한다고 제안했고 민족적 조직과 단결의 필요성도 부르짖었습니다. 이런 그가 합법적인 민족적 중심단체 성격의 신간회에 함께 하지 못한 것은 자유를 빼앗기는 감옥생활보다 더 속상했을 법합니다. 독립 구상을 실현하는데 큰 걸림돌이 됐으니까요. 다만 그가 수감되기 전 기자단체 ‘무명회’가 마련한 저녁자리에서 떠나는 사람과 남은 사람들 사이에 깊은 감회를 나눈 일이 작은 위안이 됐을지 모르겠습니다.

과거 기사의 원문과 현대문은 '동아플래시100' 사이트(https://www.donga.com/news/donga100)에서 볼 수 있습니다.

동아플래시100 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

선넘는 콘텐츠

구독

-

오늘의 운세

구독

-

오늘과 내일

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![순종의 말없는 죽음…울분의 독립만세 파도 일으켜[동아플래시100]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2022/02/17/111852033.1.jpg)

댓글 0