1926년 6월 11일

플래시백

조선왕조의 마지막 임금 순종이 숨을 거뒀습니다. 1926년 4월 25일이었죠. 1907년 대한제국 황제의 자리에 올랐으나 불과 3년 뒤 쫓겨나야 했던 비운의 왕이었습니다. 아버지인 고종 때 사실상 나라를 빼앗긴 상태였지만 공식적인 국권 상실은 순종 때 일어났죠. ‘융희 황제’에서 ‘창덕궁 이왕(李王)’으로 추락한 채로 외로움과 그리움 속에서 지낸 세월만 16년이었습니다. 민중은 순종의 죽음으로 조선왕조가 끝났다는 사실을 한 번 더 절감했을 법합니다. 10여만 명의 남녀노소가 돈화문 앞으로 몰려와 통곡하고 상점은 문을 닫고 기생들까지 영업을 삼가는 모습에서 이 정서를 엿볼 수 있습니다. 임종했던 옛 신하 민영찬은 ‘(승하하실 때) 아무런 말씀이 계시지 못하였습니다’라고 전할 뿐이었죠.

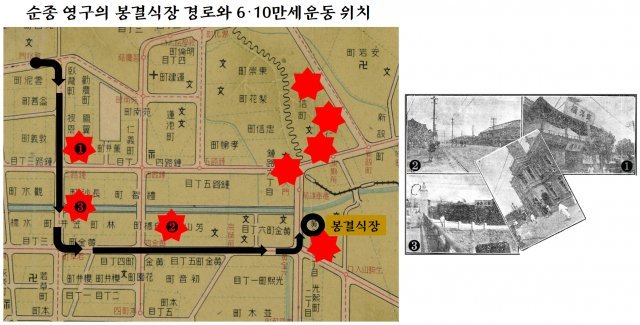

드디어 장례행렬이 창덕궁을 출발해 오전 8시 반쯤 종로 3가 단성사 앞을 지나갔습니다. 갑자기 ‘조선독립만세’ 함성이 터지고 격문(檄文)이 공중에 흩날렸죠. 중앙고등보통학교 학생 30, 40명이 앞장선 6‧10만세운동의 첫 거사였죠. 순종의 영구가 장례식장인 동대문 밖 훈련원으로 갈 때 근처 8곳에서 ‘조선독립만세’가 메아리쳤습니다. 순종의 마지막 길을 지켜보러 나온 수십만의 사람들이 순식간에 가세했죠. 동아일보가 사설을 통해 여행 단속, 여관 수색, 신분 조사, 무조건 검속을 자행한다고 비판할 정도로 철통같았던 일제의 경계망이 뚫린 순간이었습니다. 당황한 나머지 정사복 경찰은 물론 기마경찰까지 군중 속으로 뛰어들어 학생들을 붙잡느라 허둥댔죠. 그 바람에 부상자들이 속출했습니다.

6‧10만세운동을 주도한 학생들은 조선학생과학연구회와 통동계(通洞系)로 나뉩니다. 이중 통동, 현재 통인동에 모여 살던 학생들이 뿌린 격문에는 ‘조선민족아, 우리의 철천지원수는 자본제국주의 일본이다, 2천만 동포야, 죽엄을 결단코 싸우자, 만세! 만세!, 조선독립만세!’라고 적혀 있고 ‘조선민족대표 김성수 최남선 최린’의 이름이 들어 있었죠. 이 세 사람이 학생들에게 3‧1운동 때처럼 민족지도자로 각인돼 있었던 셈이죠. 원래 2차 조선공산당과 천도교가 손을 맞잡고 거족적인 6‧10만세운동을 구상했지만 6월 7일 발각되는 바람에 무산됐습니다. 제2의 3‧1운동은 불발로 끝났지만 학생들은 밤새 격문을 찍어낸 뒤 용케 일제의 감시를 피해 경성에서나마 독립만세를 외치는데 성공했습니다.

과거 기사의 원문과 현대문은 '동아플래시100' 사이트(https://www.donga.com/news/donga100)에서 볼 수 있습니다.

동아플래시100 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

HBR insight

구독

-

e글e글

구독

-

사설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![중국 위폐 압수 현장의 삐라 한 장이 가리킨 방향은?[동아플래시100]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/11/19/110331721.1.jpg)

댓글 0