1926년 12월 11일

플래시백

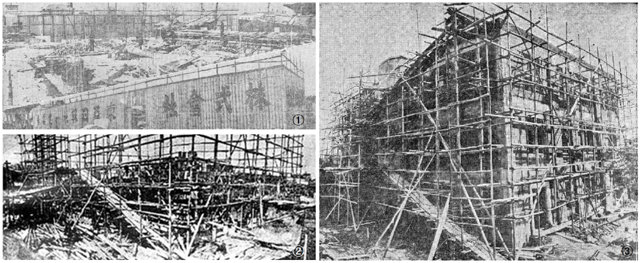

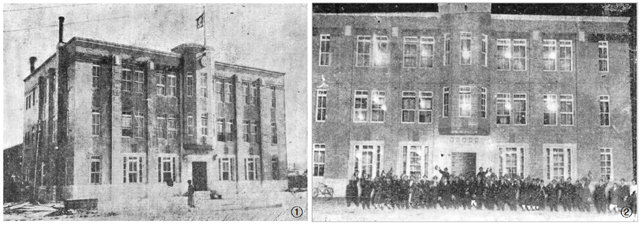

마침내 1년 5개월의 공사가 끝났습니다. 1926년 12월 10일이었죠. 이튿날 이삿짐을 경성부 화동 138번지에서 광화문통 139번지로 옮겼습니다. 그곳엔 르네상스식 3층 건물이 우뚝 서 있었죠. 동아일보 광화문사옥입니다. 당시로서는 손에 꼽을 정도의 고층건물이었죠. 창간 후 7년 가까이 세 들어 지내던 화동의 옛 한옥과는 작별했습니다. 예전 셋집은 전보가 바로바로 도착하지 않는 외진 곳이어서 신문 제작에 지장이 컸습니다. 비좁은데다 비가 새고 무더위와 강추위에도 무방비였죠. 오죽했으면 사원들이 1924년 1월초 사옥을 새로 지어달라고 중역회의에 건의문을 내기까지 했겠습니까. ‘통신이 낙후한 치명적 불편이 있고 건강을 해쳐 능률을 떨어뜨리는 점은 말로 다 할 수 없다’면서요.

입주는 조선총독부가 낙성식을 한 지 2개월 지난 때였습니다. 광화문우편국이 이웃이었고 북으로는 총독부, 남으로는 경성부청이 있었죠. 일제 최고 권력기관을 감시할 맞춤한 위치였습니다. 괜히 총독부 심기를 건드리는 거 아닐까라는 우려에 이곳을 낙점한 인촌 김성수는 ‘피해서 싸우기보다 맞서 싸우는 것이 더 유리하고 우리 땅에서 우리가 피할 것은 없소’라고 잘라 말했습니다. 하루는 총독부 경무국장이 들러서는 현장에 있던 인촌에게 ‘서울 장안엔 좋은 곳이 얼마든지 있는데 하필이면 여기다 짓기로 했소?’라고 언짢은 듯 말했죠. 인촌은 ‘경무국을 위해서죠’라고 답했습니다. 어리둥절해 하는 경무국장에게 인촌은 ‘화동 같은 구석바지에 있으면 모셔갈 때 불편하니까요’라고 했죠. 농담 속에 뼈가 있었습니다.

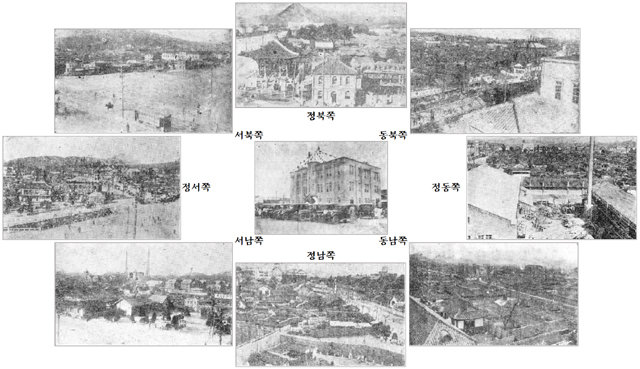

새 사옥으로 옮긴 1926년 12월 11일자 순한글 사설은 새 출발의 다짐이었습니다. ‘이런 것(옛 사옥의 불편)과 싸우던 힘을 모아 정의를 위하여 불의와 싸우고, 자유를 위하여 압박과 싸우고, 진리를 위하여 허위와 싸우고, 이천만 조선 민중의 의와 복을 위하여 큰 싸움은 여전히 남아 있’다고 했죠. 12월 16일자부터는 ‘옥상에서 본 경성의 팔방’을 8회 연재했습니다. 사통팔달한 황토현 네거리를 빙 둘러보면 조선총독부 조선신궁 경성부청 조선호텔 광화문우편국 조선은행 식산은행 같은 위압적인 신식 건물이 있었습니다. 그 사이사이에 경복궁 경희궁 덕수궁 환구단 창덕궁이 퇴락한 듯 숨죽이고 있어 대조가 됐죠. 오직 기대할 것은 배화여자고보 이화학당 배재학당 등에서 자라나는 젊은이들뿐이었습니다.

‘해를 거듭해 깨진 창과 무너진 벽만 남은 낡은 집에서 고생을 하다가, 아름답고 깨끗하고 튼튼하고 쓸모 좋은 새집으로 옮아간 쾌감과 기분이 과연 어떠합니까.’ 이 무렵 2차 무기정간과 함께 보안법 위반으로 감옥에 갇혀 있던 주필 송진우가 인촌에게 보낸 편지의 한 구절입니다. 새 사옥 입주의 기쁨에 함께 하진 못하지만 ‘기꺼운 웃음을 웃게’ 된다고 마음을 전했죠. 광화문 사옥 입주 때는 사원들 중심으로 조촐한 자축행사만 가졌습니다. 엄동설한의 12월이어서 많은 이들이 참석하기에 적당하지 않다고 판단한 듯합니다. 낙성기념식과 기념사업은 이듬해 늦봄인 4월 30일 거행했습니다. 5월 3일까지 푸짐한 볼거리를 마련했고 지방 지국과 분국에서도 각종 기념행사를 치러 그야말로 ‘민족의 대잔치’가 벌어졌습니다.

과거 기사의 원문과 현대문은 '동아플래시100' 사이트(https://www.donga.com/news/donga100)에서 볼 수 있습니다.

동아플래시100 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

글로벌 석학 인터뷰

구독

-

헬스캡슐

구독

-

김창일의 갯마을 탐구

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![하필이면 저 자리에…‘목에 가시’ 같은 동아일보가[동아플래시100]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/12/31/111033188.1.jpg)

댓글 0