[한시를 영화로 읊다]〈35〉전장에서 돌아온 이 몇이더냐?

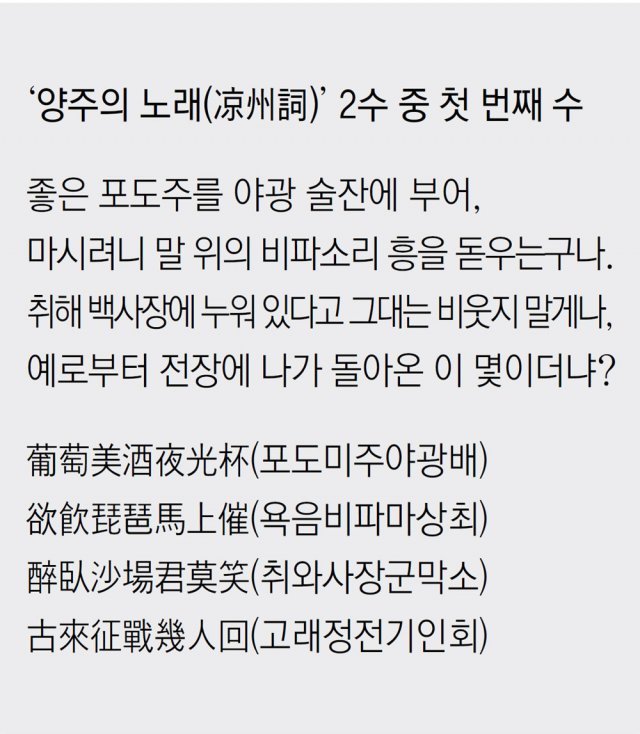

스탠리 큐브릭 감독의 영화 ‘영광의 길’(1957년)에는 적군의 요새로 무모한 돌격을 감행하기 전날 밤 병사들의 모습이 그려진다. 그들은 총검에 찔리기보단 기관총에 맞는 게 낫다거나 폭탄이 제일 두렵다는 등 어떻게 죽는 게 덜 고통스러울까 고민한다. 그러다 죽고 싶지 않은 것만큼은 다 똑같다는 결론을 내린다. 영화사에서 전쟁 영화가 하나의 줄기를 형성하는 것처럼 한시의 역사에도 변방을 배경으로 이민족과의 전쟁을 읊은 ‘변새시(邊塞詩)’가 있다. 변새시는 당나라 때 특히 유행했다. 왕한(王翰·687∼726)의 다음 시도 그중 하나다.

그런데 흥겨워 보이는 이 술자리에서 시적 화자는 몸도 가누지 못할 정도로 취해 쓰러져 있다. 그러면서도 자신을 비웃지 말라고 외친다. 전쟁에 나가면 어차피 살아 돌아오기 어렵기 때문이다. 갑작스러운 억양 변화가 시에 긴장감을 불러일으킨다. 후반 두 구의 시적 뉘앙스에 대해선 역대로 해석이 엇갈린다. 나라를 위해 죽음도 불사하는 용기를 담았다거나 호방하게 술을 권하는 유머를 담은 말이라고 보기도 한다. 하지만 두 번째 수에서 고향에 대한 그리움을 말하고 있는 것을 보면 자신의 처지에 대한 자조와 비탄에 더 가깝다.

한시를 영화로 읊다 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

이철희 칼럼

구독

-

건강 기상청

구독

-

이승재의 무비홀릭

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[이철희 칼럼]트럼프 막은 레드라인, 그 선 넘은 윤석열](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130759279.1.thumb.jpg)

댓글 0