파랑새를 기다리며

겪은 지독한 외로움

7년 전 권진규 작가의 동생 권경숙 여사(95)는 ‘해바라기 울타리나 꽃밭을 만든다’는 조건으로 미술관을 만들겠다는 한 독지가에게 오빠의 작품을 맡깁니다. 해바라기는 오빠가 살아있을 때 가장 좋아했던 꽃입니다.

그런데 미술관은 지어지지 않았고, 권 여사는 해바라기 심은 미술관을 지어주겠다던 독지가를 상대로 작품 반환을 요구합니다. 이 과정에서 그는 오빠의 작품들이 대부업체 창고에 가 있다는 걸 알게 됩니다. 1년 여의 법정 공방이 있고서야 오빠의 작품은 다시 유족의 품으로 돌아올 수 있었습니다.

그리고 2020년, 권진규의 유족은 이 작품들을 서울시립미술관에 기증합니다. 일련의 과정에서 수십 년 동안 빛을 보지 못했던 작품이 이제는 시민 누구나 볼 수 있는 공공 자산이 된 것입니다.

| 영감 한 스푼 미리 보기: 파랑새를 기다리며 겪은 지독한 외로움 권진규 1. 무사시노대에서 앙트완 부르델의 제자 시미즈 다카시에게 조각을 배운 권진규는 재야단체 공모전이나 이치요오회 미술전람회에서 입상하며 일본에서 조금씩 인정을 받았다. 2. 1959년 작가는 한국으로 돌아왔지만, 조각에 대해 낯설어했던 한국 사회 분위기와 계파를 나누어 갈등했던 미술계의 분위기 속에서 발 딛을 곳을 찾기가 어려웠다. |

○ 무릎을 구부리고 아이들과 시선을 맞춘 청년

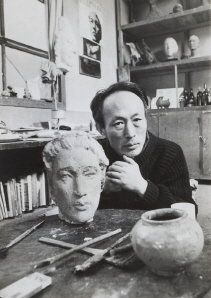

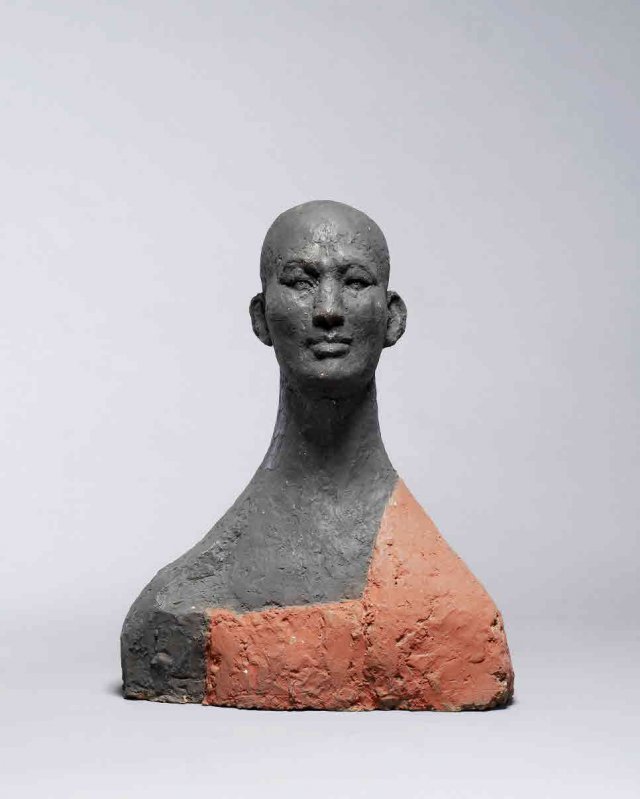

서울시립미술관 전시는 시간 순서대로 작품을 보여주고 있습니다. 덕분에 작가의 생애를 가늠해보기 좋은데요. 저 역시 권진규 작가의 작품을 이렇게 한 자리에서 보는 건 처음이었습니다. 직접 대면하니, 그의 초기 작품들에서는 따스한 온기가 느껴졌습니다.

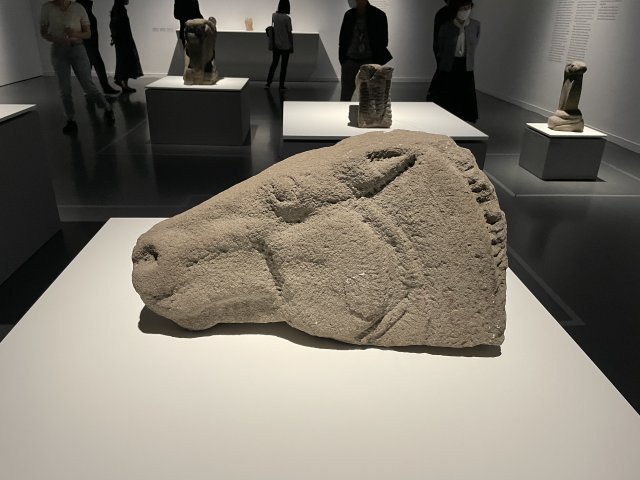

위 사진의 작품은 말의 머리를 조각한 것인데요. 말의 근육이나 피부, 갈기의 디테일을 살리기 보다는 돌의 질감을 활용하면서 중요한 부분만을 강조해서 표현한 것이 보입니다. 그래서 콧김을 내뿜으며 펄떡이는 말 보다는, 건초를 씹으며 쉬고 있는 듯한 온순한 말이 떠오릅니다.

이러한 권진규 작품을 두고 일본의 동료들은 ‘신라’를 떠올렸다고 합니다.

“미술 학교 시절, 돌을 쪼고 있을 때다. 일본의 조각가들이 너는 틀림없이 신라의 후손이구나 하는 말에 약간의 불쾌감을 느꼈다. 그러나 귀국해서 (…)우리 동포들은 돌에 대해 어떠한 천분(天分)을 갖고 있는 것을 느꼈다. 축대를 쌓고 있는 이름 없는 석공의 그 솜씨는 석굴암의 그 거장들에 통하는 것이 아닐까.”

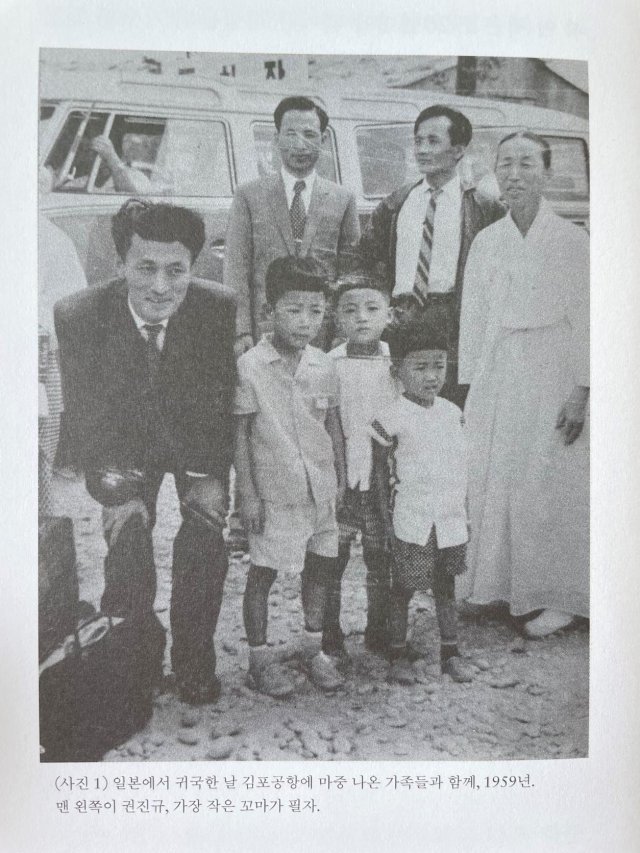

그의 따뜻한 성정에 대해서는 조카 허경회 씨의 저서 ‘권진규’에서 만나볼 수 있습니다. 그는 외삼촌이 일본에서 한국으로 귀국한 1959년 공항에서 찍은 사진과 함께 이러한 이야기를 전해 줍니다.

“권진규는 1959년 초가을 한국으로 돌아와 (…) 김포공항으로 마중을 나갔다. 그는 서른일곱 살 외삼촌이었고 나는 다섯 살 난 조카였다. 그는 우리 아이들과 눈높이를 같이 하기 위해 무릎을 굽혀 사진을 찍었다. 요새는 그런 어른들이 더러 있지만 그 때는 거의 없었다.”

또 전시장 입구에는 ‘도모’라는 이름의 여인 얼굴 조각상을 여러 점 볼 수 있는데요. 이 작품의 모델 도모는 권진규가 일본에서 미술을 공부할 때 만난 같은 미술 학도이자, 후에 첫 아내가 되는 여인입니다. 도모와 권진규는 가난한 가운데에도 함께 음악을 들으러 다니며 낭만을 잃지 않았습니다. 권진규의 초기 작품에서는 이런 시절의 따스함을 느껴볼 수 있습니다.

○ 지독한 외로움을 안긴 파랑새

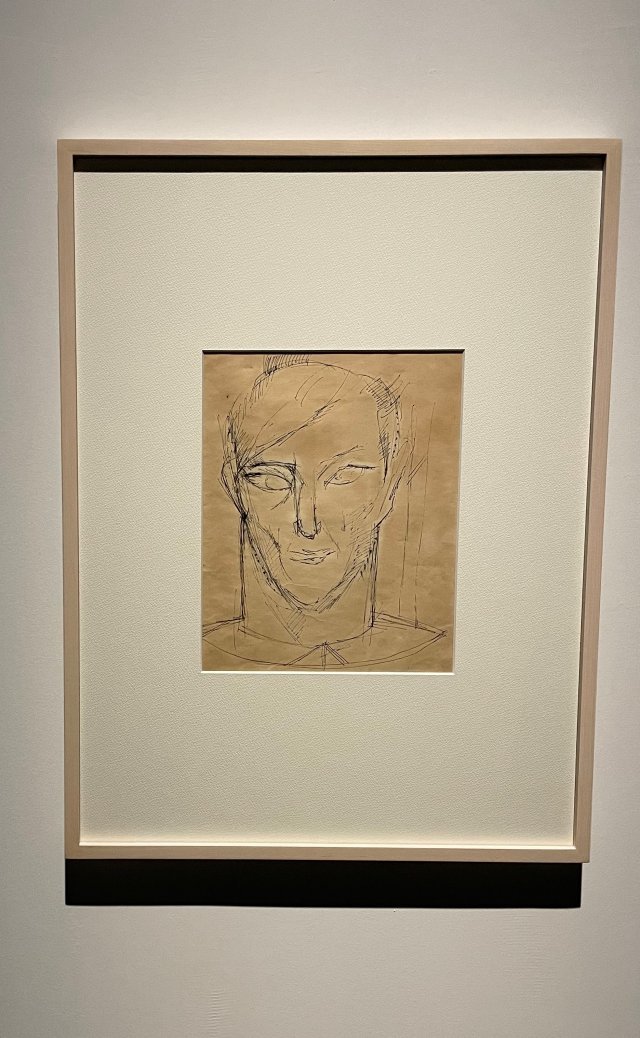

그런데 이런 따스함 와중에도 날카로움이 느껴지는 작품이 있었습니다. 아마도 조각을 위해 그렸을 드로잉인데요. 작가 스스로의 얼굴을 그리고 있습니다.

작가가 아직 일본에 있을 때 그려진 것으로, 굵은 목선은 조각가로서 인정을 받았던 자신감을 보여주는 듯 합니다. 권진규는 1953년 일본 무사시노미술학교를 졸업하자마자 일본 최고의 재야단체 공모전 ‘니카전’에서 특대상을 받고, 1958년에는 이치요오회 미술전람회에서 ‘이치요오상’을 받습니다.

그런데 아주 날카로운 눈매와 작은 입, 그리고 턱 주변에 그어진 선은 어딘가 불안함이 느껴졌습니다. 저만의 해석일 수도 있지만, 일제 강점기에서 일본의 조선인이라는 신분의 영향이 있는 것이 아닐까 조심스럽게 추측을 해봅니다. 그가 일본 조각가들이 자신에게 ‘신라의 후예’라고 한 것에 순간 불쾌함을 느낀 것도 차별적인 발언일 가능성을 생각한 것이 아닐까요.

권경숙 여사의 회고에 따르면 어린 시절 권진규는 밝고 명랑한, 막내 여동생에게 장난을 많이 치는 오빠였다고 합니다. 또 춘천공립중학교에 다닐 때는 학생 총 대표, 기숙사 대표도 맡았다고 하는데요. 그런 그가 어느 순간 과묵함 속으로 침잠하게 됐고, 가족들은 그 계기를 어렴풋이나마 일제 강점기의 한 사건 이후로 추측합니다. 바로 일본에 머물던 시절 강제 노역을 당한 사건입니다.

“권진규는 도쿄 시내 신바시에서 일본 경찰 순사에게 붙잡혔다. 그는 다치카와 시에 있는 비행기 부품공장으로 끌려갔다. 그곳에서 1년 가까이 강제 노역을 하다 이듬해 여름 탈출에 성공한다. (…)천신만고 끝에 고향 함흥으로 돌아왔고 (…) 1년 동안 해방되는 날까지 그는 일꾼들 틈에 끼여 도망자 생활을 하게 된다.”

귀국한 이후에 작가는 더욱 고립된 삶을 살게 됩니다. 1959년 홀로 된 어머니를 모셔기도 해야 했고, 자신만의 작품 세계를 고국에서 펼치겠다는 꿈을 안고 작가는 한국에 옵니다. 이 때 일본인이었던 도모가 한국에 올 수 없어 그녀와 이별해야 했습니다.

이후 작업실을 마련하고 대학에서 시간 강사로 일하고, 또 영화 소품을 제작하면서 생계를 이어갔지만 경제사정은 나아지기 어려웠습니다. 당시 한국이 조각 작품에 익숙하지 않았을 뿐더러 미술계는 각자 분파가 나뉘어 있었고, 그 속에 들어가야만 인정을 해주는 분위기가 있었습니다.

그러나 스스로의 작품에 자신이 있었던 권진규는 그런 세태에 타협하지 않기로 한 것으로 보입니다. 작가의 등용문이었던 국전에도 작품을 내지 않고, 작업실에서 거의 나가지 않으면서 작품 활동에 몰두합니다. 그러다 제자들을 모델로 삼아 흉상을 제작하게 됩니다.

이 작품들은 모델을 만나본 적이 없더라도 그 사람이 어떤 생김새를 하고 있을지 짐작할 수 있을 정도로 얼굴 표현에 공을 들였습니다. 작가는 마치 이런 작품들을 암시하는 듯한 말을 1972년 자신의 시에서 언급한 바 있습니다.

“허영과 종교로 치장한 모델, 그 모델의 껍데기를 나풀 나풀

벗기면서 진흙을 발라야 한다. 두툼한 입술에서 욕정을 도려내고

정화수로 뱀 같은 눈언저리를 닦아내야겠다. 모가지의 길이가

몇 치쯤 아쉽다. 송곳으로 찔러 보아도 피가 솟아나올 것 같지 않다.

(…)

진흙을 씌워서 나의 노실(가마)에 화장하면 그 어느 것은

회개승화하여 천사처럼 나타나는 실존을 나는 어루만진다.”

그가 작업하는 과정을 직접적으로 표현하고 있죠. 모델이 스스로를 치장한 것들을 벗겨내고 (작가가 생각하는) 본질적인 모습으로 진흙을 발라 가마에 넣으면 천사같은 실존이 나온다는 것입니다.

이 시를 썼을 때 이미 한국에 온 지 10년이 지난 시기인데요. 작가는 자신의 이상과 다른 현실을 마주하고, 그 이상을 포기하는 것이 아니라 그것을 극단적으로 추구하기를 택했던 것으로 보입니다. 그래서 마치 수도승처럼 작업실로 숨어 들었죠.

작가의 모델을 섰던 한 제자는 권진규가 이따금씩 “너는 현실과 타협하며 살아라”고 말했다고 회고합니다. 참 쓸쓸한 말입니다.

앞서 보여드린 시의 마지막은 이렇게 끝이 납니다.

“아무도 눈여겨보지 않는 건칠을 되풀이 하면서 오늘도 봄을 기다린다.

까막까치가 꿈의 파랑새(청조)를 닮아 하늘로 날아 보내겠다는 것이다.”

작가는 끝끝내 봄과 파랑새를 기다리며, ‘아무도 눈여겨 보지 않는’ 작업을 계속 했습니다.

○ 허무를 덜어준 가족

권진규는 살아있을 때 일본과 한국에서 3번의 개인전을 엽니다. 일본 전시는 무사시노학교의 교우와 스승의 도움으로 어느 정도 주목을 받습니다. 하지만 한국에서의 개인전은 처참한 실패였습니다. 이후 동상 제작, 해외 전시 등 여러 제안이 무산되기도 했습니다.그러다 1973년, 고려대학교 박물관과 이곳 교수 박혜일이 작품을 구입합니다. 박물관이 현대미술실을 개관하는 것이 계기였습니다. 그리고 5월 3일, 기념 전시가 열리고 권진규의 작품 3점이 전시됩니다. 개막식에 점퍼를 입고 참석했던 작가는 다음날 작업실에서 생을 마감합니다.

계단에는 “경숙에게, 향후의 일을 부탁한다. 적지만 이것으로 후처리를 해 주세요. 화장해 모든 흔적을 지워주세요”라고 적힌 유서와 30여 만원이 올려져 있었습니다.

권진규 작가는 생전 동생 경숙에게 “내 작품이 내 자식이고, 네 자식들보다 오래 살 것”이라고 말했다고 합니다. 권경숙 여사는 오빠의 말을 실현하기 위해 권진규의 작품을 한 자리에 모으기 시작합니다.

2005년에는 무사시노미술학교 이사장 다나카 세이지를 수소문해 그의 딸을 찾습니다. 권진규가 학교를 졸업할 때 다나카 세이지가 구매한 작품 3점을 딸은 가족에게 돌려줍니다. 또 2017년에는 사망한 도모의 남편을 찾아가 그녀가 간직했던 권진규 작품 20여 점을 한국으로 가져옵니다.

‘인생은 공(空)’이라는 말을 남기고 떠난 작가의 허무를 달래준 것은 바로 가족이었는지도 모르겠습니다. 2010년 이후 좀처럼 한 자리에 모이기 어려웠던 권진규의 작품은 이제 유가족의 기증으로 서울시립미술관에 둥지를 틀게 되었습니다.

그의 조카 허경회 씨는 “이제 서울 시민이 모두 함께 권진규의 유족이 되었다”고 말합니다. 권진규의 지독하게 외로웠지만 세상과 타협하지 않았던 시간들을 전시장에서 한 번 만나보세요.

※ 전시 정보

권진규 탄생 100주년 기념 - 노실의 천사

2022.3.24~2022.5.22

서울시립미술관 서소문본관

작품수 240여 점

※‘영감 한 스푼’은 국내 미술관 전시에서 볼 수 있는 다양한 창의성의 사례를 소개하는 뉴스레터입니다. 아래 링크로 구독 신청을 하시면 매주 금요일 아침 7시에 뉴스레터를 받아 보실 수 있습니다.

▶ 영감 한 스푼 뉴스레터 구독 신청 링크

https://page.stibee.com/subscriptions/151199

영감 한 스푼 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

이럴땐 이렇게!

구독

-

특파원 칼럼

구독

-

정세연의 음식처방

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![반세기 내내 그려진 화가의 기억 속 한 장면[영감 한 스푼]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2022/04/30/113160225.1.jpg)

댓글 0