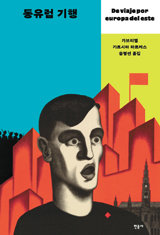

◇동유럽 기행/가브리엘 가르시아 마르케스 지음·송병선 옮김/244쪽·1만6000원·민음사

남미의 대문호 마르케스가 냉전 초기 동유럽을 직접 둘러보고 쓴 책이라면 한 번쯤 호기심을 갖지 않을 수 없을 거다. 그의 소설 ‘백년의 고독’(1967년)과 ‘콜레라 시대의 사랑’(1985년)을 통해 현실과 환상이 절묘하게 결합된 ‘마술적 리얼리즘’에 빠져든 독자라면 두말할 것도 없다. 언론인 출신답게 1950년대 동유럽 사회와 인간 군상의 민낯을 날카롭게 포착한 솜씨가 돋보인다.

시작은 한낮 독일 프랑크푸르트의 나른한 카페에서 결행한 객기였다. 그의 이탈리아인 친구가 새로 뽑은 프랑스제 자동차를 어떻게 활용할까를 고민하다 “철의 장막 뒤에 무엇이 있는지 보러 가자”는 제안이 튀어나온 것. 아직 베를린 장벽이 들어서기 전이라 이들은 국경을 통과해 동독으로 들어갈 수 있었다.

한반도 분단과 맞물려 냉전 최전선이었던 베를린 기행이 특히 눈길을 끈다. 저자의 눈에 자유 진영의 서베를린과 공산 진영의 동베를린 모두 기묘하게 뒤틀린 도시로 비친다. 서베를린은 미국의 막대한 원조에 힘입어 거대한 ‘자본주의 선전장’이 돼 있었다. 거리마다 미국 수입품이 넘쳐나고 새로 건설된 건물들이 마구 들어서는 서베를린을 보며 저자는 “가짜 도시 같다”고 말한다.

저자는 동독 시민들이 혐오하는 소련 주둔군에 대해서도 연민의 시선을 드러낸다. 이들과 우연히 가진 파티에서 정부 명령으로 낯선 땅에 파견되고서 모국으로 돌아갈 날만을 고대하는 모습을 발견한 것. 결국 당시 냉전을 겪은 모두가 정치 체제의 희생양 아니었을까.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![노안-난청, 잘 관리하면 늦출 수 있다[건강수명 UP!]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130484349.15.thumb.jpg)

댓글 0