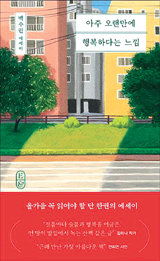

◇아주 오랜만에 행복하다는 느낌/백수린 지음/232쪽·1만4000원·창비

참으로 ‘슴슴한’ 수필집이다.

처음부터 끝까지 거창한 사건은 없다. ‘곰삭은 동네에서 집을 구하고, 잔잔히 살면서 이런저런 인연을 맺는다.’ 이걸로 내용은 웬만큼 설명된다. 물론 가족이던 반려견 ‘봉봉’이 세상을 떠난 건 큰일이었으나…. 담백하다 못해 밍밍하다고 해도 될 정도다.

한데 그런 맛에 반해 평양냉면을 찾는 이가 어디 한둘이랴. 소설 ‘친애하고, 친애하는’(현대문학) 등을 통해 켜켜이 팬층을 쌓아온 작가는 에세이 역시 노포 맛집처럼 찐득한 문장으로 휘감는다. 가끔 얼기설기 엉키는 느낌도 없진 않으나, 그게 또 희한하게 중독성 있다.

뜬금없지만, 책장을 넘기며 문득문득 천문학자 칼 세이건(1934∼1996)이 떠올랐다. “아무것도 없는 무(無)의 상태에서 사과파이를 만들려면, 먼저 우주부터 만들어야 한다”고 했던가. 마을 어귀에 핀 이름 모를 잡초들에도 하나의 삶과 공존과 세상이 깃들어 있는 것을. 시간이 멈춰 서진 않겠지만, 정든 동네 오래오래 머물길. 올겨울 난방비는 무탈하게 지나가길.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0