▽“수십 년 전부터 농경지에 비료가 과다하게 사용되면서 농촌에서는 종의 풍요가 크게 제한을 받았다. 반면 도시는 동물에게 쫓길 염려가 없는 평화로운 환경을 제공하기 시작했다. 도시민들은 집중적인 농업이 이루어지고 간혹 개인적인 호기심으로 동식물을 대하는 농촌과는 달리, 풍족한 동식물의 종이 서식하는 것을 즐거워했다. 도시에 사는 보라매나 새매에게도 도시는 유쾌한 환경이 되었다. 자신들을 쫓아다니며 괴롭히는 상대가 없고, 좁은 공간에 야생의 숲에서보다 더 많은 새가 살기 때문에 먹잇감도 풍족했기 때문이다.”

- 생태학자 요세프 H. 라이히홀프의 책 ‘자연은 왜 이런 선택을 했을까’(2011년)에서

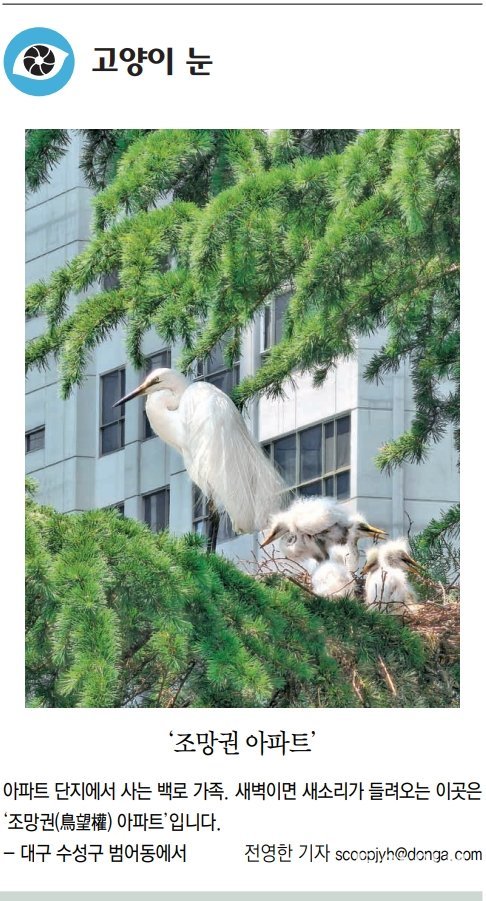

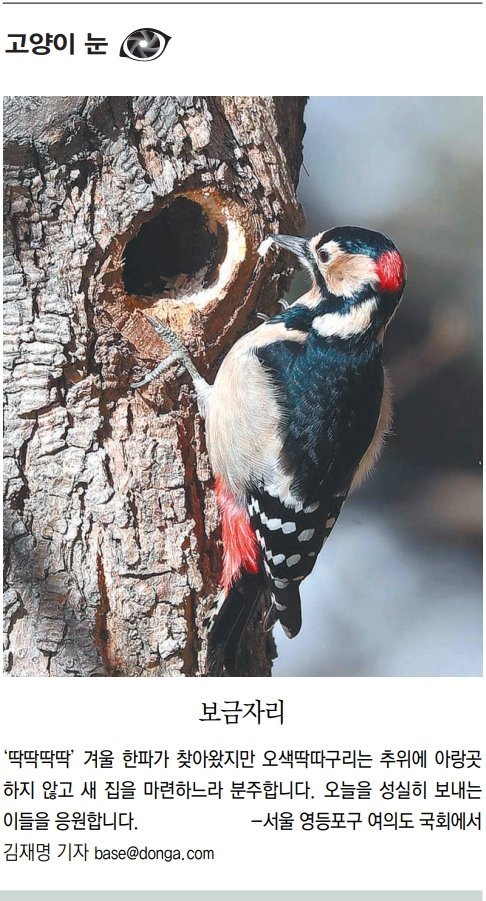

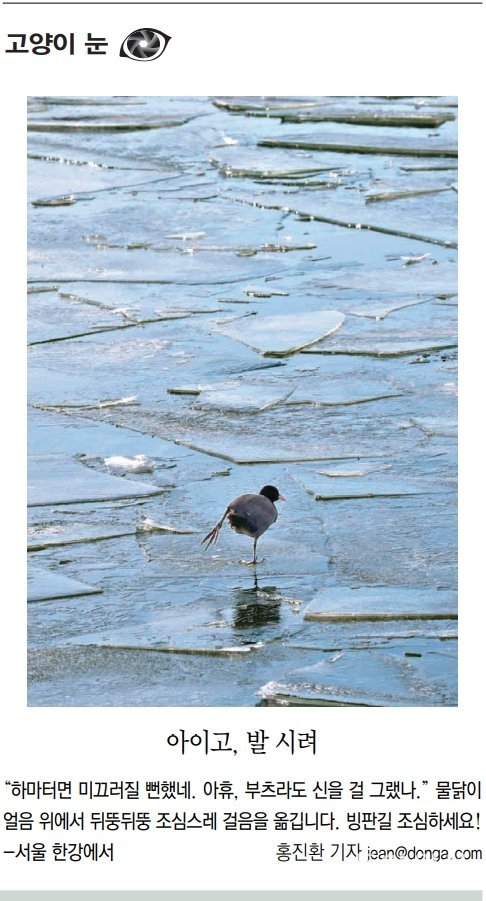

저자의 나라인 독일 얘기입니다. 그런데 우리나라도 비슷한 모습인 듯 합니다. 대도시의 아파트 단지, 특히 산이나 숲을 끼고 있는 단지의 정원엔 다양한 종류의 새들이 날아옵니다. 직박구리 물까치 멧비둘기 청딱따구리가 영역싸움을 합니다. 가끔은 여름철새인 후투티도 봅니다. 서울 세종대로 4거리엔 가끔 까마귀 떼가 몰려와 웁니다. 바로 옆 청계천에는 백로와 청둥오리 왜가리들이 피라미를 잡느라 정신이 없습니다. 양재천 홍제천 고덕천 등엔 너구리들이 가족단위로 몰려다닙니다. 뒷동산엔 고라니가 뛰어다니고요. 서울월드컵공원에는 흰꼬리수리가 물고기를 사냥하는 모습도 볼 수 있다고 합니다.

몇 년 전까지만 해도 이 모든 것들이 사진기자에겐 매우 좋은 취재거리였는데, 이젠 뉴스조차 되지 못 합니다. ‘흔한’ 동물들이니까요.

▽라이히홀프는 독일에서 종의 다양성이 가장 좋은 곳을 2군데로 꼽는데요, 첫째가 군사제한구역이나 군사훈련장입니다. 희귀종이 사는 경우도 많다고 합니다. 우리나라도 DMZ가 최고의 생태지역이니 맞는 말 같습니다. 두 번째가 대도시로 세 번째인 자연보호구역보다 좋다고 합니다.

도시에서 ‘종의 다양성’이 좋아지는 이유를 여러 가지 꼽습니다. 공원과 정원에선 겨울 빼고 항상 꽃이 있으니 곤충이 많습니다. 곤충을 먹이로 하는 새에게 유리하죠. 또 먹이가 풍부합니다. 음식 쓰레기통을 뒤지기도 좋고요. 사람들이 먹이를 나눠주기도 합니다. 서울 종로구 조계사에 가면 참새와 비둘기들이 유난스레 많죠. 공양미를 뿌려두기 때문입니다.

길고양이를 위해 둔 사료는 너구리와 족제비에게도 주식이 됩니다. 게다가 하천은 깨끗하게 관리돼 개구리가 많습니다. 수리부엉이나 말똥가리 같은 대형 맹금류도 도시에 있습니다.

물론 위협요소도 있습니다. 투명 유리창이나 방음벽, ‘로드킬’과 공해물질도 문제고요. 먹이에 독약을 넣어 뿌리는 사람들도 있습니다.

▽“제2차 세계대전 무렵에 미국 전역의 도시들은 공원을 만들고, 수백만 그루의 나무를 심고, 보호림을 조성하고, 핵심 수원 주위로 보호구역을 설치했다. 이런 요소들이 합쳐져서 많은 도시 지역 내부와 주위로 일종의 녹지가 만들어졌다. 이로 인해 한 세기나 그 이상 전에 도시의 자연에서 완전히 사라졌던 동부회색다람쥐 같은 동물들이 바로 그 도시에 다시 나타나서 번성할 수 있었다. 이후 수십 년 동안 이런 변화는 이 지역에 산 적이 없는 종이나 함께 살기에는 너무 크고 튼튼한 종을 포함해 다른 동물들까지 나름대로 여기에 진출하거나 돌아와서 머무르게 만들었다. 동부회색다람쥐는 미국 도시의 중심부에 돌아온 첫 번째 야생동물 중 하나지만, 이들이 마지막은 아니었다.”

- 피터S 알레고나 캘리포니아대학교 샌타바버라캠퍼스 환경학 교수의 책 ‘어쩌다 숲(The Accidential Ecosystem·2022년)‘ 중에서

▽돌연변이는 진화의 주요지표입니다. 돌연변이를 통해 새로운 종이 탄생하는 것이죠. 돌연변이는 종의 다양성이 보장되는 환경에서 나올 가능성이 크다고 합니다. 종이 다양해지면 더 다양해지게끔 생태계가 방향을 잡기 때문에 돌연변이가 연속해서 탄생한다는 추정이죠. 환경이 좋으면 이종교배가 반복되며 돌연변이가 생길 수 있습니다. 적응력이 약한 생물도 살아남기 쉽습니다. 다양성과 다원성이 보장되는 셈이죠.

인간사회에 이런 생태학적 관점을 들이대면 어떨까요? 안전한 환경(치안)과 충분한 영양(경제적 여력)을 가정해 보지요. 여기에 민주주의가 보장돼 기회의 자유가 있고, 생존에 대한 최소한의 안전장치, 즉 복지까지 갖춰져 있다면 다원화 사회로 선순환 되기 쉽지 않을까요? 종의 다양성을 사람에 비유하면 개인들의 다원성 쯤 되겠죠. 바로 도시의 환경입니다.

도시민에겐 또 익명성의 자유가 있습니다. 관심 받지 않을 권리지요. 하지만 관심이 너무 없다면 각자 단절·고립되고 맙니다. 다원화된 사람들에게 ‘고립’은 큰 생태적 위협입니다. 소통과 교류가 쉽게끔 엮어줘야 합니다. 이를 21세기엔 IT기술이 보완해주고 있죠. 인터넷에는 ‘오이를 싫어하는 사람들의 모임’이 있습니다. 그야말로 소수자들의 모임이죠. 인터넷 이전 시대에는 상상도 못 할 커뮤니티입니다.

▽출신배경, 출신지, 다른 문화에 있던 사람들이 동등한 환경에서 어울리고 섞이다 보면, ‘변종’ 즉 돌연변이가 탄생할 가능성이 커집니다. 도시는 폐쇄 생태계가 아닙니다. 끊임없이 외부로부터 사람을, 문화를, 자본과 에너지를 유입합니다. 열려있습니다. 이질적인 문화가 엮여 제3의, 제4의 문화를 탄생시키는 것이죠. 이를 ‘융합’이나 ‘통섭’이라 부르는 분들도 있습니다.

이들이 ‘아웃라이어’ 집단이 되고, 아무도 생각하지 못한 새로운 세상이나 문화를 열어 줄 확률도 올라가겠죠. 인류 생태학의 시각으로 본다면 도시가 그런 곳 아닐까요?

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![상식의 배신 [고양이 눈썹 No.41]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2022/10/22/116100654.1.jpg)

![증시 폭락하든 “나는 된다”… 트럼프식 자기긍정 [트럼피디아]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131212854.1.thumb.jpg)

댓글 0