김희영 한국외대 명예교수

난해한 원작 섬세하게 풀어

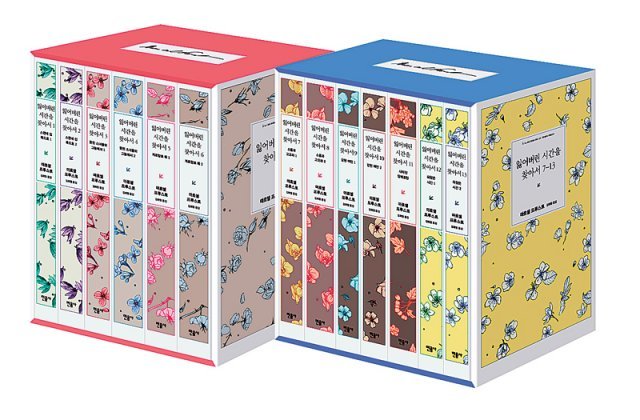

프랑스 소설가 마르셀 프루스트(1871∼1922)는 1909년부터 1922년 11월 18일 죽는 날까지 ‘잃어버린 시간을 찾아서’를 쓰고 또 썼다. 자신의 이름에서 본뜬 주인공 마르셀이 과거 기억을 떠올리며 자신이 가야 할 길을 깨닫는 여정을 담은 이 책은, 원어로 무려 7권에 달한다.

김 명예교수의 책은 그동안 판본을 비교해 가장 정교하게 번역한 정본으로 평가받는다. 길고 난해한 프루스트의 문체를 존중하며 미세한 떨림까지 담아냈다. 그는 “분명 생경하고 낯설게 느껴지는 부분도 있다. 하지만 낯설게 하기야말로 외국 문학을 읽는 이유”라고 강조했다.

그가 책에서 가장 좋아하는 문장은 1권 19쪽에 나온다. ‘나는 동굴 속에서 살았던 사람들보다도 더 헐벗은 존재였다. … 그러자 추억이 저 높은 곳에서부터 구원처럼 다가와 도저히 내가 혼자서는 빠져나갈 수 없는 허무로부터 나를 구해주었다.’

그는 “기억이 없다면 인간은 헐벗은 존재일 뿐”이라며 “프루스트의 작품 속에는 당대 프랑스 사회의 각종 사건 사고가 세밀화처럼 묘사돼 있다. 프루스트는 그동안 보잘것없다고 여겨져 왔던 일상의 순간을 소설에 담아내 집단기억을 영원히 남겼다”고 설명했다.

“프루스트에게 문학이란 망각과 싸우기 위한 유일한 수단이 아니었을까요. 아주 하찮은 일상적인 삶의 조각들을 하나의 건축물로 빚어낸 것이 프루스트 작품이 지닌 힘입니다.”

“소설 속에는 작가를 꿈꾸는 주인공이 자신의 이야기를 찾아가는 과정이 담겨 있어요. 보잘것없고 부스러지기 쉬운 일상, 잊기 쉬운 고통과 쾌락 등 아주 작은 삶의 조각들이 모여 작품이 완성되죠. 문학도, 삶도 결국 작은 조각에서 비롯된다는 사실을 깨닫길 바라요.”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0