어느 소설의 줄거리가 아니다. 한국화를 그리는 정해나 작가(37)의 작업일지다.

‘의문의 방문객’(2020년)을 시작으로 한 그의 2020년 작품들은 형사의 눈에 비친 사람들과 장면을 기승전결에 따라 화폭에 담은 것이다. 정 작가는 개인전을 열 때마다 한편의 가상 이야기를 구상해 글로 적고 관람객들에게 공개한다. 최근 만난 그는 “결국 글은 사라지고 그림만 남을 것이라는 우려 섞인 조언을 많이 듣는다. 하지만 제 작품에 깊게 공감해주는 소수의 관람객만 있어도 살 수 있는 게 작가라고 생각한다”고 했다.

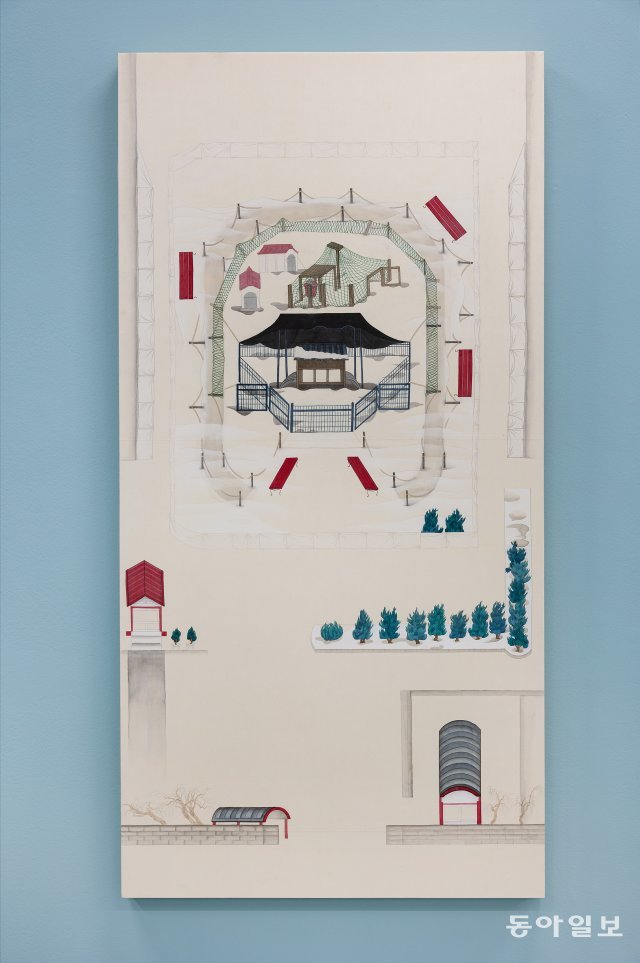

최수진 작가(36)는 자신의 작업을 도와주는 제작자들을 그린다. 그런데 실존 인물은 아니다. 2015년부터 이어온 ‘제작소 사람들’ 시리즈를 보면, 화폭 속에는 열매에서 색을 추출하거나 종류별로 분류하는 사람들이 등장한다. 작가는 이들이 본인 대신 색을 주워 모아주는 ‘동료‘라고 말한다.

이 설정은 최 작가의 고독함에서 비롯됐다. 그는 “화가는 대개 혼자 모든 것을 판단한다. 이 과정에서 막연함을 느꼈다. 그때 ‘같이 작업을 꾸리고 의지할 동료가 있다면 어떨까’하는 생각이 들었다”고 했다. 올해 그는 ‘제작소 사람들’로부터 한 단계 도약을 목표하고 있다. “제작소 사람들은 이상적인 회화를 만드는 데 필요한 친구들이다. 이제는 그 ‘이상적인 회화’가 무엇인가를 고민하고 만들 때”라며 말이다.

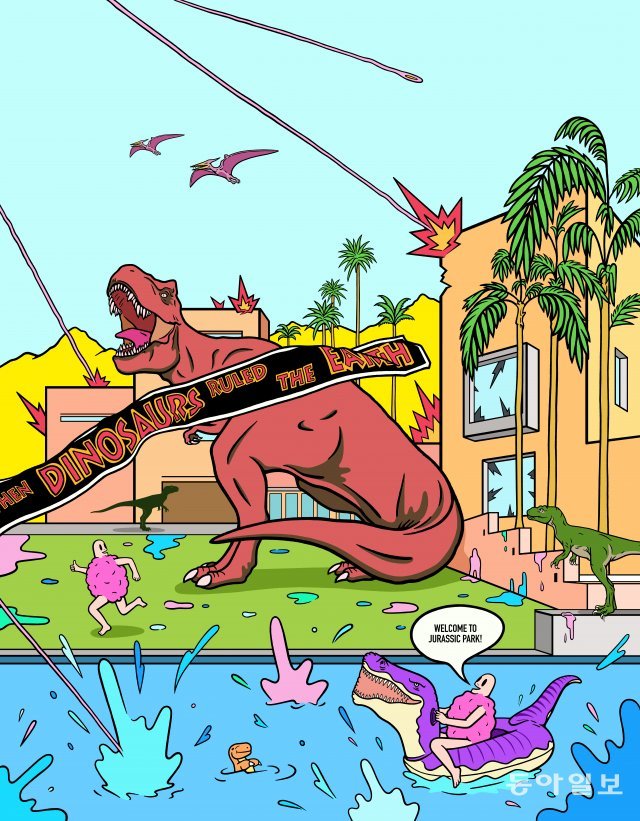

좀 더 직접적인 세계관 설정법이 있다면, 간판 캐릭터를 활용하는 것이다. 도파민최 작가(36)가 대표적이다. 2015년부터 그의 작품에는 분홍색 몸통을 가진 괴생명체가 항시 등장한다. 도파민을 의인화한 캐릭터다. 도파민들은 아이스크림을 공중에 힘껏 던지거나, 울부짖는 공룡 앞에서 달리고 있다. 작가는 “뇌 안에서 벌어지는 엉뚱한 상상과 그 안에서 바삐 움직이는 도파민들을 장면화한 것”이라고 했다.

본인이 만든 세계에 관심이 많다고 말하는 박 작가. 올해엔 조금 힘을 뺐다. 서울 종로구 갤러리현대에서 진행되는 그의 개인전 ‘Ⅹ’(12월 21일~내년 2월 5일)에 신작 소설은 없다. 출품작 40여 점 중에는 서사 없이 즉흥적으로 그려진 작품도 있다. 하지만 이야기가 포함된 작품도 여지없이 등장한다. 동물 가면을 쓴 9명의 초상회화 ‘콤메디아 델라르테’ 연작(2022년)이 대표적이다. 작가는 “각 캐릭터만의 복식과 성격을 고려해 그들이 할 법한 대사를 작성해 전시장 초입에 리플렛 형식으로 배치했다”며 “제 작품을 말로 설명하는 것이 어려워 시작한 글쓰기다. 글과 그림의 관계를 다각도로 살피셨으면 한다”고 말했다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0