[백년 사진 No. 5]

▶ 오늘로 백년 사진은 5회째입니다. 막상 시작하고 보니 재미도 있고, 의미도 있어 시작하길 잘했다는 생각이 듭니다. 무엇보다 독자들의 댓글 중에 인사이트를 주는 글들이 있어서 의미가 있다고 느끼고 있습니다.1월 초에 포스팅했던 [백년사진 no.2.] ‘서울에 비가 내려 유리 장판처럼 미끄러웠다’

(https://www.donga.com/news/photojournalist/article/all/20230121/117539303/1 )글에서 언급했던, ‘우리 나라 최초의 외과수술 사진을 찾습니다’라는 사진을 수소문해서 비슷한 사진을 찾았습니다. 동아일보 독자서비스센터의 구** 팀장께서 네이버 뉴스 라이브러리를 통해 조선일보 1982년 7월 10일자와 ‘한국 100’ 이라는 사진집에서 비슷한 사진을 찾았습니다. 그런데 미국에서 메일을 보내신 분께 확인하니 그 사진은 아니라고 합니다. 좀 더 기다리면 좋은 소식이 올까요?

창간 초기였던 1920년대 신문을 만들던 분들은 주 7일을 근무하며 한반도와 세계에서 일어나는 일을 365일 매일같이 기사로 쓰고 사진으로 기록했습니다. 비록 4페이지이거나 많아봐야 8페이지에 불과했지만 오늘날처럼 컴퓨터가 없던 시절 납활자 자음과 모음을 하나하나 엮고 겨우겨우 찍은 사진을 어렵게 인쇄해서 세상에 내놨을 겁니다. 특히 사진은 보통 하루치 신문에 1장 또는 2장 정도 게재가 됩니다. 그만큼 사진을 찍기도 어렵고 인쇄하는 것도 기술 측면이나 비용 측면에서 어려움이 많았을 겁니다. 지난 3회째 ‘백년사진’ 글에서 사진 대신 광고 이미지를 보여드렸던 이유도, 일주일치 신문을 다 뒤져봐도 별로 그럴듯한 사진기사를 찾기 어려워서였을 것입니다.

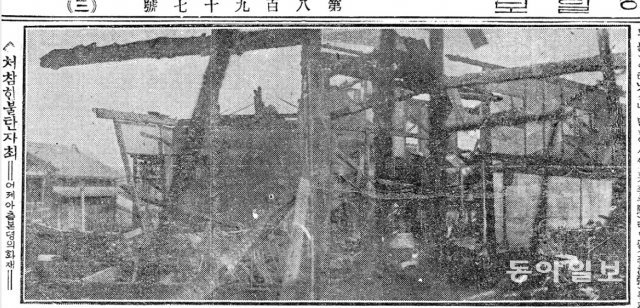

▶ 그럼 이번 주에도 시간 여행을 떠나보겠습니다. 100년 전 이번 주 사진 중에 가장 눈에 띈 사진입니다. 1923년 2월 11일자 동아일보 지면입니다. 본정(지금의 충무로)의 일본인 상가 밀집 지역에 화재가 났는데 일본식 가옥이라 불이 순식간에 번져 피해가 컸다는 보도입니다. 상가 30채가 전소되고 12채는 반쯤 타버렸습니다. 최초 발화지점은 정육점이었던 것으로 추정되며 관할 사법담당이 정확한 원인을 파악 중이라고 합니다.

심야 근무를 하는 사진기자들은 보통 오후 3시쯤 회사에 출근해서 그 다음날 오전 9시에 일반 근무자들이 출근하면 부스스한 얼굴로 퇴근을 했습니다. 신혼 시절 아침에 집으로 들어오는 저를 보면서 동네 분들이 도대체 무슨 일을 하길래 남들 출근하는 시간에 퇴근하냐고 물어보곤 했습니다. 그래도 그 때는 그런 생활이 참 즐거웠습니다. 특히 심야 근무를 서고 평일에 쉴 수 있다는 건 ‘딴 짓’을 하기에 좋은 환경이었습니다. 아이의 입학식에도 갈 수 있고, 주민등록등본을 떼러 동사무소를 가기도 좋았고, 대학원을 다닐 수도 있었습니다.

▶ 100년 전 저 사진을 찍은 분도 신문사 당직실에서 야근을 했을까요? 화재가 났다는 사실은 어떻게 알았을까요? 집에 있는 전화로 누군가 사진 찍을 일이 있다고 알려줬을까요? 많은 게 궁금하네요.

이미 다 타고 남은 숯 상태의 건물을 촬영한 걸로 봐선 화재 당시에 현장에 도착했던 것은 아닌 것 같고 아침에 출근해서 사고 현장으로 출동했을 수도 있습니다. 소방관의 모습이 보이지 않아서 좀 아쉽습니다. 어떤 복장으로 어떤 장비로 불을 껐을지 궁금하니까요.

▶기사 내용을 보면 30채의 상점이 전부 불에 탔고 12채는 반소했다고 하니, 지금의 기준으로도 사고 현장이 꽤 넓습니다. 사진이 지면에서 차지하는 비율도 꽤 큽니다. 당시로서는 큰 사고였던 셈이죠. 그런데 사진에는 2~3채의 가게만이 보일 뿐입니다. 지금의 사진기자들이라면 근처 높은 빌딩에 올라가서 전체를 보여주는 사진을 찍거나 드론을 띄우려고 하기도 할 겁니다. 하지만 당시에는 사진 찍는 분이 높은 사다리를 쓸 수도, 올라갈 높은 건물도 없었을 것입니다.

▶여러분은 100년 사진에서 뭐가 보이시나요? 댓글에서 여러분의 시선을 느껴보고 싶습니다.

청계천 옆 사진관 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

광화문에서

구독

-

부동산 빨간펜

구독

-

황형준의 법정모독

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![평창군, 발왕산 무장애 나눔길 사업 완료[청계천 옆 사진관]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/12/26/130728500.1.jpg)

댓글 0