그 결과 세상에 없던 단 한 사람만을 위한 강연대가 탄생했다. 저자와 학생들은 한 학기 동안 항공 우주 공학에서 주로 사용하는 검은색 탄소섬유판으로 ‘3단 접이식 강연대’를 만들었다. 경첩으로 연결된 넓적다리를 펼친 다음 지지대를 세우고 마지막 상판을 올리면 언제 어디서든 어맨다를 위한 강연대가 펼쳐진다. 저자는 이 경험을 통해 묻는다. 어쩌면 비장애인 위주로 설계된 이 세상에는 어맨다처럼 매일 불편함을 느끼며 살아온 사람들이 존재하지 않을까.

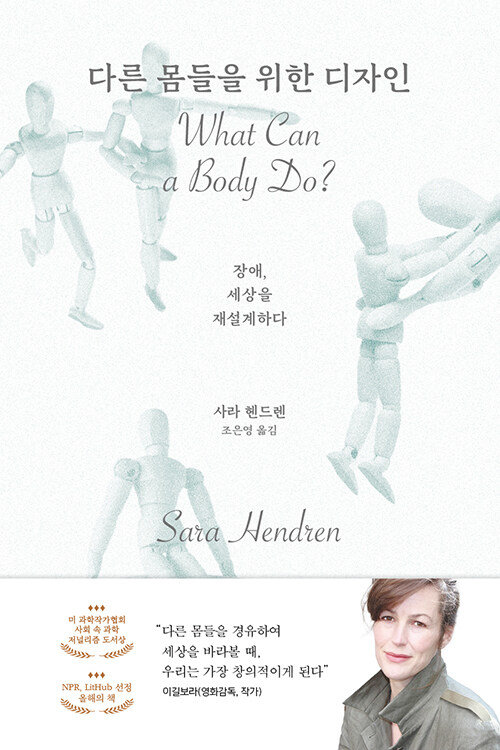

사회적 디자인을 연구해온 저자는 7일 출간된 ‘다른 몸들을 위한 디자인’(김영사)에서 어맨다를 위해 제작한 강연대 뿐만 아니라 어린 장애인을 위해 만든 맞춤형 가구, 청각 장애인을 위해 지은 건축물 등을 다채롭게 소개한다. 장애를 가진 이들과 함께 살아가기 위해서는 다른 디자인적 상상력이 필요하고, 무수히 많은 장애인들과 디자이너들은 상상을 현실로 만들어왔다는 얘기다.

저자가 다른 몸을 위한 디자인을 고민하게 된 건 다운증후군을 가진 첫째 아이가 태어나면서다. 그는 “아이가 갓난아이였을 때부터 세상은 이 아이를 위해 설계되지 않았음을 알게 됐다”고 털어놓는다. 아이에게 자신의 몸을 세상에 어울리게 만들라고 독려해야 할지, 아니면 아주 조금이라도 좋으니 세상이 아이에게 맞춰 구부리고 휘어져달라고 요청해야 할지 고민하던 저자는 스스로 변화하기로 마음먹는다. “부적합은 개인과 집단 모두에게 책임이 있다”고 믿는 그는 장애인을 위한 디자인을 하고 그런 변화를 이끌어낸 이들을 찾기 시작한다.

30년간 뉴욕 전역에 있는 어린 장애인들을 위해 저렴한 맞춤형 가구를 만들어온 ‘적응형디자인협회(ADA)’가 대표적이다. 일례로 ADA는 발달장애와 뇌전증성 뇌병증으로 똑바로 앉을 수 없는 두 살 니코를 위해 단 하나뿐인 가구를 만들었다. 밥 먹을 때, 놀 때, 낮잠 잘 때 아이가 다양한 각도로 편하게 기댈 수 있는 등받침을 더한 ‘의자-테이블’이 바로 그것. 놀랍게도 이 특별한 가구의 주재료는 종이 세 겹을 덧댄 삼중 골판지다. 저자는 다른 몸을 위한 디자인에는 특별한 재료가 필요하지 않고, 함께 살아가고자 하는 마음이면 충분하다고 말한다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![백년 전 만평, 사진으로는 담지 못한 진주 시위대의 목소리[청계천 옆 사진관]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130695191.1.thumb.jpg)

![‘올해의 작가상’ 개그맨 고명환 “죽을 뻔한 나를 구해준 비법은” [인생2막]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130681832.4.thumb.jpg)

댓글 0