여러분 안녕하세요,

오늘은 오랜만에 해외 현대미술가와 미술 시장에 관한 따끈한 소식 두 가지를 준비했습니다.

첫 소식은 국내에도 잘 알려진 영국 작가 데이비드 호크니가 생존 작가로는 이례적으로 ‘몰입형 전시’에 뛰어들었다는 이야기입니다. 왜 이례적인지, 호크니는 뭐라고 했는지 소개합니다.

그럼 자세한 이야기를 시작하겠습니다!

호크니 너마저…! 몰입형 전시에 뛰어들다

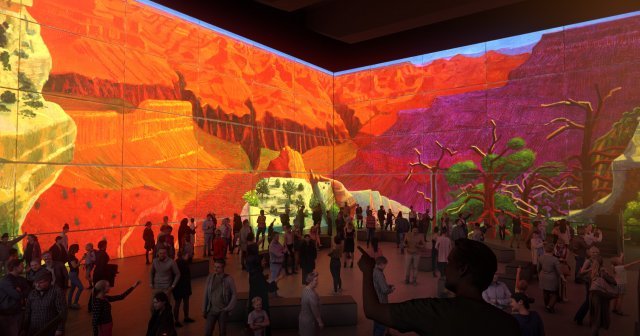

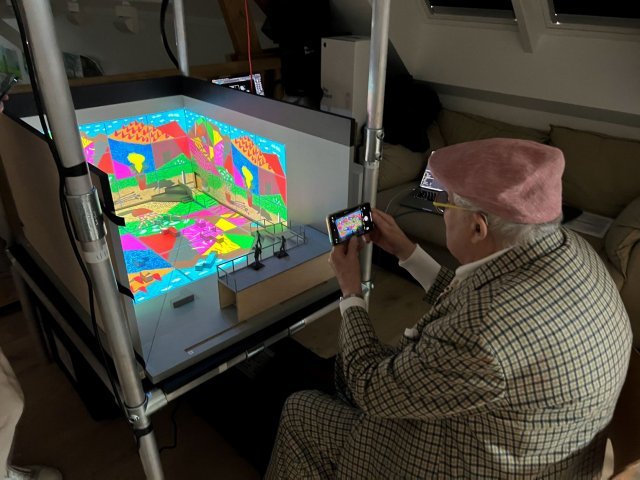

위 사진은 2월 22일 영국 런던에서 개막한 데이비드 호크니의 작품을 소재로 한 몰입형 전시 ‘Bigger & Closer’ (Not Smaller & Further away) 의 모습입니다. 런던에 새로 개관한 공간인 ‘Lightroom’에서 6월 4일까지 이어진다고 합니다.

어떤 작품들은 바닥 면으로 호크니의 붓터치가 애니메이션처럼 번져서 흘러 나오기도 하고, 호크니가 방송이나 라디오 인터뷰에서 했던 음성도 스피커로 들리기도 한다네요.

‘회화는 원화로 봐야 제 맛’인 줄 알았건만

그간 몰입형 전시는 사후 70년이 지나 저작권 문제가 해결된 아주 오래 전 작가들. 이를테면 반 고흐나 세잔과 같은 고전 작가들의 작품을 활용한 경우가 많았습니다.

물론 국내에서는 비교적 해외보다 이러한 기술에 대한 거부감이 덜해 생존 작가가 자신의 작품의 사용을 허락하는 경우도 있었는데요.

이런 작품을 사이즈를 엄청나게 크게 늘려버리거나, 또 납작한 스크린에 픽셀로 구현하면 어쩔 수 없이 왜곡되는 부분이 있고 이 때문에 몰입형 전시는 그간 전문가들에게는 혹평을 받아왔죠.

저 역시 작품을 직접 보는 맛을 즐기는 쪽이고, 인증샷도 잘 찍지 않기 때문에😓몰입형 전시를 보면 종종 헛헛한 마음이 들곤 했답니다. 물론 몰입형 전시는 테마파크처럼 즐겁게 볼 수 있다는 점에는 저도 적극 동의합니다! 감상의 목적이 전시마다 다르다고 봐야할 것 같습니다.

뉴욕타임스의 평론가 제이슨 파라고는 몰입형 전시에 대해 “지적 감상의 장이기 보다는, 감각적 셀피(인증샷)을 위한 배경”이라고 언급했었고, 가디언의 평론가 조너던 존스는 특히 이번 전시에 대해 “호크니가 자신의 명성을 유행에 순진하게 넘겨주고 말았다”며 “부족한 기술로 그의 예술의 아름다움을 담을 수 없다”고 썼습니다.

호크니는 뉴욕타임스 인터뷰에서 스스로가 폴라로이드, 아이패드 등 다양한 매체로 실험해 왔다며 “내 일관적인 커리어의 연장선”이라고 반박했습니다. 또 다른 몰입형 전시는 제대로 본 적이 없다며 다만 자신은 살아있는 예술가로 직접 참여했기에 다르다고도 했답니다.

몰입형 전시, 여러분은 어떻게 보시나요?

살아있는 컬렉터가…이름 걸고 작품 내놓다

이번 소식 역시 뉴욕타임스 기사를 통해 알게된 내용입니다.

미국의 컬렉터이자 아트 딜러인 아담 린더만이 크리스티 뉴욕 경매에 자신의 이름을 걸고 소장품을 내놓았다고 합니다.

이 소식이 기사가 된 이유는 그가 ‘멀쩡히 살아있는 컬렉터’이기 때문인데요.

보통 작품이 대거 경매에 나오는 경우를 ‘3D’라고 줄여서 말합니다. 소장가의 죽음(death), 이혼(divorce), 아니면 채무(debt) 때문이라는 것이죠. 즉 컬렉터가 사망하거나, 이혼해 재산을 나눠줘야 하거나, 채무에 시달려 작품을 현금화해야 하는 등 불가피한 사정에 의해 큰 경매가 이뤄진다는 것이죠.

이런 사유가 있지 않은 경우 대부분의 컬렉터들은 자신을 밝히지 않고 익명으로 조용히 작품을 내놓습니다.

왜냐면 작품을, 특히 살아있는 작가의 작품을 빨리 다른 사람에게 되파는 것은 ‘플리핑’(flipping, 낮은 가격에 구매해 단기간에 비싸게 팔아 치우는 것) 등 투기로 보일 수도 있고 이것이 발각되면 향후 그 작가의 작품을 구매할 수 없게 되는 경우도 있습니다.

작가 입장에서는 자신의 작품이 2차 시장에 나와도 직접적으로 이득을 볼 수 없기도 하고, (소장자가 작품을 다시 팔았을 때 그 이득은 모두 소장자의 것이고 작가에게 돌아가는 몫은 없다는 의미) 소장자가 작품의 예술성이 아니라 투기성만 보고 이득을 취했다는 점에서 불쾌하게 받아들일 수도 있죠.

그런데 아담 린더만은 자신의 컬렉션에 ‘아담’이라는 이름을 붙이고 당당하게 경매에 나섰습니다. 왜 그런 걸까요?

NYT 인터뷰에서 린더만은 “어떤 사람은 나를 놀리고 또 뒤에서 이야기를 하겠지만 신경쓰지 않는다”며 “논란의 중심에 서는 것이 10여 년 만인데 매우 기대된다”고 운을 뗐습니다.

그러면서 자신의 경매도 ‘스토리’를 갖게 하고 싶었고 이 때문에 ‘아담’이라는 이름을 붙이게 됐다고 설명합니다. “2009년 입생로랑의 유산 경매가 그랬고, 작년 폴 앨런 컬렉션 경매가 그랬던 것처럼 나의 경매도 스토리를 갖길 바랐다”며 “컬렉터가 어떻게 생각하고 무엇을 고르는지 보여줄 수 있을 것”이라면서 말이죠. 즉 경매에 관심을 쏠리게 하려는 의도라는 의미로 읽힙니다.

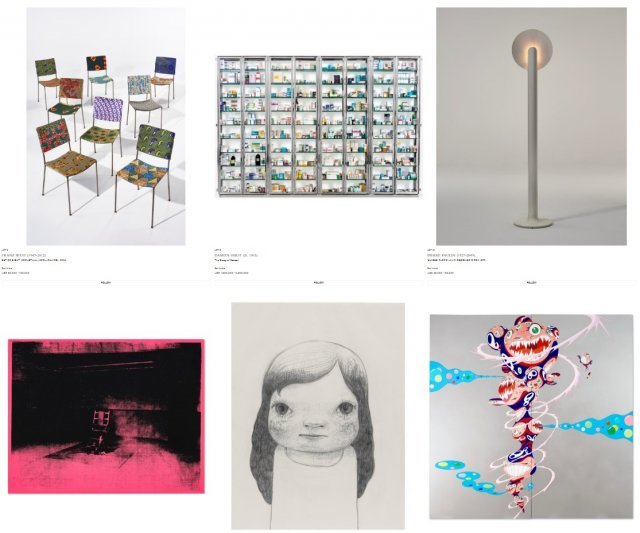

그가 내놓은 작품에는 조지 콘도, 요시토모 나라, 무라카미 다카시 등 국내 컬렉터에게도 익숙한 것들이 포함되어 있습니다. 눈에 띄는 것은 작품들의 추정가가 상대적으로 낮게 책정됐다는 점입니다. 이에 대해 린더만은 “경매로 내놓는 것은 어차피 떠나기로 한 작품이기 때문”이라고 설명합니다.

그러면서 떠나보낸 작품을 판 수익 중 일부를 메트로폴리탄 박물관의 아프리카, 대서양, 고대 미국 전시관에 후원할 계획이라고도 밝혔습니다.

일부 시장 전문가들 사이에서는 제프 쿤스나 데미언 허스트처럼 최근 가격이 하락한 작품들을 처분하려는 의도를 포장했을 뿐이라는 지적도 나온다고 하네요.

실제로 지난 수 년간 코로나19로 미술 시장에도 많은 돈이 흘러들어 왔던 가운데, 금리 인상 등 여파로 올해 미술 시장이 어떻게 펼쳐질지 우려의 목소리가 많습니다. 3월 9일 펼쳐질 린더만 컬렉션 경매에서 그 분위기 일부를 가늠해볼 수 있을지도 모르겠습니다.

※ ‘영감 한 스푼’은 예술에서 볼 수 있는 다양한 창의성의 사례를 중심으로 미술계 전반의 소식을 소개하는 뉴스레터입니다. 매주 금요일 아침 7시 발행됩니다.

▶뉴스레터 구독 신청 https://www.donga.com/news/Newsletter

영감 한 스푼 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

한규섭 칼럼

구독

-

세종팀의 정책워치

구독

-

고양이 눈

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![폐허된 박물관 복원한 건축가, 프리츠커상 받다[영감 한 스푼]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2023/03/10/118276033.1.jpg)

댓글 0