신간 ‘노비와 쇠고기’ 출간한 강명관 교수

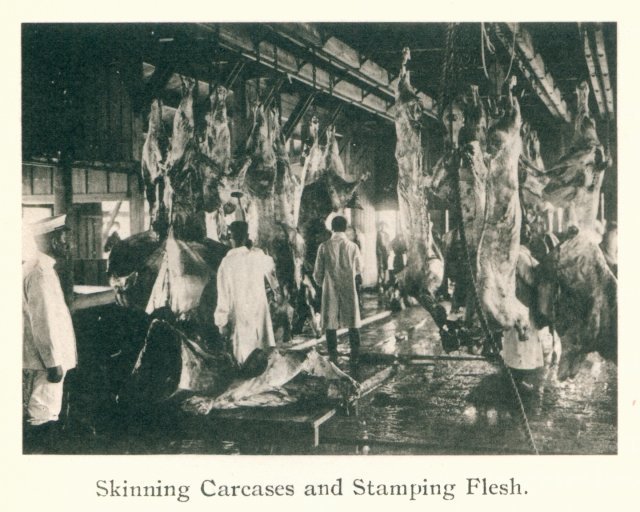

조선은 ‘쇠고기의 시대’였다. 18세기 후반 조선에서 1년 동안 도축되는 소의 수는 약 39만 마리에 달했다. 조선은 소를 팔아 도축한 자는 장 100대를 처하고 가산을 몰수하는 강력한 우금(牛禁) 법을 가진 사회였다. 어떤 이들이 이런 ‘불법 지대’에 살았을까. 신간 ‘노비와 쇠고기’(푸른역사)를 지난달 28일 출간한 강명관 전 부산대 한문학과 교수(65)는 이미 우금 법이 사문화된 현실과 처벌이라는 간극 사이에서 살아갔던 반인(泮人)의 삶에 주목했다.

“성균관의 공노비 반인들은 지배계급이 먹었던 소고기를 도축하며 연명했습니다. 우금 법은 18세기부터 사문화됐지만 이들에겐 늘 ‘불법’이라는 꼬리표가 따라붙었습니다. 저는 조선을 지탱한 이들이 어떻게 지배당하면서 저항했는지, 그것이 궁금했습니다.”

그가 무수히 많은 사료 속에서 건져낸 건 지배계급에 수탈당했던 반인들의 절박한 목소리다. 강 전 교수는 “17세기 쇠고기 도축이 급증하면서 조정은 반인에게 현방을 허용하는 대신 영업세로 속전(贖錢)을 부과했다. 임진왜란과 병자호란을 거쳐 재정난이 극심해지자 성균관과 삼법사는 현방을 수탈하며 곳간을 채웠다”고 설명했다.

일례로 1747년 성균관 대사성이 올린 상소문에 따르면 당대 현방 총 21곳은 1년에 삼법사 속전으로 7000냥, 성균관 운영자금으로 8000냥을 냈다. 당시 초가집 150채를 살 수 있는 규모다. 18세기 초 모든 이윤을 빼앗긴 이들이 진 빚이 5만 냥에 달했다는 기록도 있다. 심지어는 제 먹을거리도 없이 쌀을 수탈당하다 못해 극단적 선택을 하는 노비도 있었다. 강 전 교수는 “상소문이 남아있지 않았더라면 존재조차 알려지지 않았을 죽음”이라며 “노비의 관점에서 옛 사료를 다시 읽으면 수탈에 저항하려 했던 반인들의 목소리가 들린다”고 강조했다.

“갖은 수탈을 당하면서도 살고자 하는 이들의 의지는 꺾이지 않았습니다. 이들 역시 노래를 부르고 글을 짓는 인간이었습니다. 먹고 살기 위해 저항했고 같이 살 길을 찾았습니다. 이들이야말로 조선의 주체(主體)였던 겁니다.”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![그리스 경제 부활이 긴축 덕분?…진짜 반전은 따로 있다[딥다이브]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130480916.1.thumb.jpg)

댓글 0