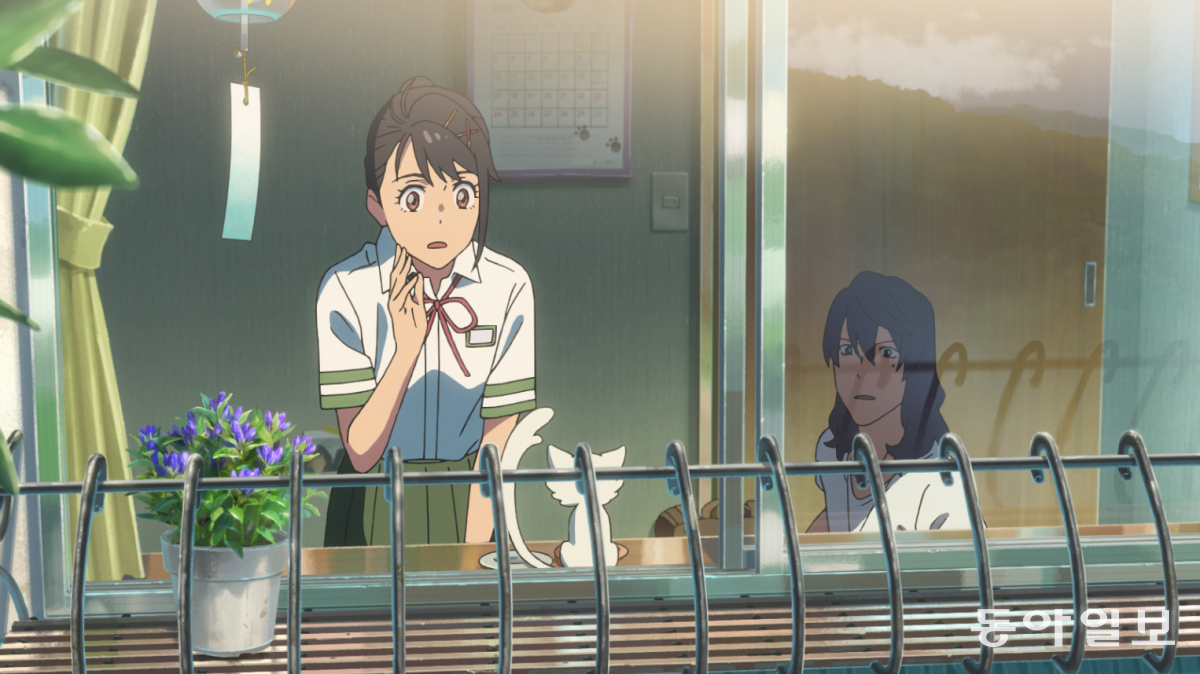

[4] 애니메이션 영화 ‘스즈메의 문단속’

| 만화를 통해 세상을 보려 합니다. 1965년 비틀즈 싱글 곡 ‘데이트리퍼(Day tripper)’는 “당일치기 여행자”를 일컫습니다. 만화를 본다는 건 잠깐 일상을 벗어나는 여행이니까요. 브라질 그래픽노블 ‘데이트리퍼’도 영감을 줬습니다. 이 만화엔 삶을 담는 소설가를 평생 꿈꾸지만, 실상은 죽음을 알리는 부고(訃告) 담당기자가 나옵니다. 현실과 이상의 괴리. 우리네 인생과 무척 닮지 않았나요. |

여전히 끝내주는, 그 맛 그대로다. 진득한 무게와 경쾌한 리듬이 어우러진 수작. 딱히 흠 잡을 대목을 찾기도 어렵다. 근데 왜 ‘뻔한’ 식사를 마친 기분이 들까.

명불허전. 신카이 마코토(新海誠)는 역시 신카이 마코토였다. 3월 8일 국내 개봉한 ‘스즈메의 문단속’은 4일 현재 누적 관객 518만 명. 지금까지 일본 만화영화가 500만 명을 넘은 건 처음이란다. 분명 앞서 ‘더 퍼스트 슬램덩크’(460만 명)가 분위기를 띄워준 덕도 봤다. 허나 흡입력과 폭발력을 한데 갖춘 신카이 감독 작품이 아니라면 어림없는 흥행이다.

볼 사람은 웬만큼 봤겠지만, 줄거리는 간명하다. 한 여고생이 잘난 남정네에 혹해 문 열어뒀다가 사고 치는 얘기다(이리 말하니 80년대 ‘토속 에로영화’가 떠오른다). 언제나 대도시와 시골 마을이 이어지는 신카이 작품답게, 규슈 소녀 스즈메는 도쿄 청년 소타에 이끌려 폐허 속 낡은 문을 열었다가 뭔가를 깨우며 마을에 참사를 가져올 뻔한다. 이후 일본 전역에 큰 위기가 닥친 걸 알고 두 사람(한 명은 의자로 변한 채)은 모험을 떠난다.

물론 이런 반복성이 작품의 질을 해치는 건 아니다. 오히려 밀푀유처럼 켜켜이 쌓여가며 더 화려하고 풍성한 맛을 담아낸다. ‘너의 이름은’이란 찰진 쌀밥 위에 ‘날씨의 아이’ 소스와 고기를 올리니 ‘스즈메의 문단속’ 같은 훌륭한 부타동이 탄생한 모양새다. 특히 천재지변 앞에서 인간은 하잘것없음을 상기시키면서도, 그래도 우리는 우리의 길이 있으니 버티고 살아가자는 호소를 이토록 아름답게 그려낼 이는 참으로 드물고 귀하다.

그런 뜻에서 감독은 재난 시리즈라 했지만, ‘상실의 시대’ 연작이라 불러도 무방하지 않을까. 주연이나 조연이 다들 누군가를 잃은 아픔을 지녔으며, 사회적 약자에 가까운 경계 밖 사람들이란 점은 또 다른 신카이 표 미장센이기도 하다. 게다가 그들이 이런 결핍을 극복하는 과정은 언제나 세상이 이해해주는 방식이 아니다. 오히려 손가락질받기도 하지만, 별 상관은 없다. 그저 나와 닮은 상대가 받아들이고, 주변 사람들이 보듬어주면 족하다.

언젠가부터 세간에선 그를 미야자키 하야오(宮崎駿)를 이을 명장감이라 부른다. 솔직히 그 의견에 정색하고 반박하긴 어렵다. 하지만 그런 수식언에 떳떳하려면 이젠 ‘붉은 돼지’(1992년) 같은 낭중지추(囊中之錐)의 걸작이 한번 나와 줄 때다. 아마 그건 그리 먼 미래가 아닐 게다. 혜성은 이미 다가오기 시작했으니까.

정양환의 데이트리퍼 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

이준식의 한시 한 수

구독

-

게임 인더스트리

구독

-

박일규의 정비 이슈 분석

구독 0

-

- 좋아요

- 4개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![40대가 된 ‘슈퍼마리오’는 언제까지 지금처럼 신나게 뛰고 달릴까[정양환의 데이트리퍼]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2023/06/02/119603857.1.jpg)

댓글 0