리움미술관의 ‘조선의 백자, 군자지향(君子志向)’ 전시 투어 프로그램에 참여한 30~40여 명의 관람객들이 백자에 담긴 조선의 미를 설명하는 한 사람에게 집중하고 있다. 바로 백자 전시 투어를 맡은 ‘일상이 고고학, 나 혼자 백자 여행’의 저자 황윤 작가다.

이번 전시를 통해서도 드러났듯 역시나 대중들의 조선백자에 대한 관심과 사랑은 실로 대단하다. 한일 영부인이 함께 관람했고, 베르나르 아르노 LVMH 루이비통 회장도 빡빡한 2박 3일 일정 속에서 들러 백자에 대한 깊은 관심을 표했다.

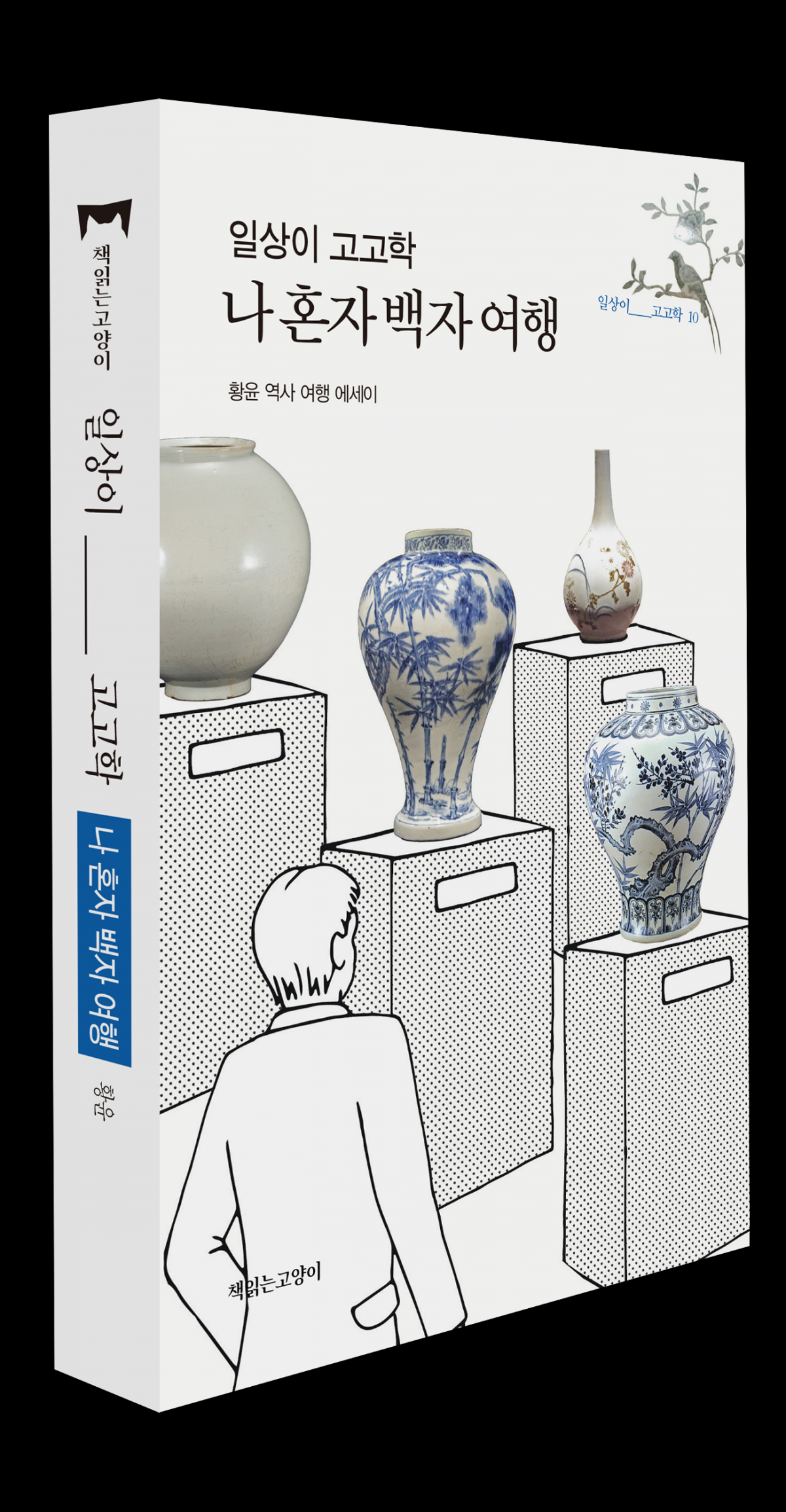

일상이 고고학, 나 혼자 백자 여행은 눈에 보이는 조선백자의 미(美)뿐만 아니라 미처 피우지 못한 잠재된 미(美), 제작 당시 의도했던 것은 아니지만 오늘에 이르러 재평가받는 백자의 미감(美感)에 이르기까지 조선백자를 제대로 볼 수 있도록 감상자의 시각을 확장해주는 책이다.

일상이 고고학, 나 혼자 백자 여행의 저자 황윤은 백자에 깃든 ‘조선의 미’를 제대로 바라보기 위해서는 당시 역사에 대한 이해는 물론 단순히 조선백자 이야기를 넘어 세계사 속에서 한국 도자기의 의미를 살펴보는 안목이 필요하다고 역설하며 이 책의 집필 동기를 밝히고 있다.

리움미술관 ‘조선백자 군자지향’ 전시장에 들어서면, 가장 앞줄의 15~16세기 청화백자들이 눈길을 사로잡는다. 이 시기는 조선의 전성기로 당시 생산된 조선백자들은 얼핏 질적인 면에서 18~19세기 것보다 더 높은 수준을 보여주고 있다.

현재 우리는 옛 도자기를 감상하기 위해 미술관을 찾지만, 도자기는 기술력만 뒷받침되면 흙과 불이라는 재료를 통해 대량 생산이 가능한 실용품이다. 이 점을 감안한다면 18~19세기에 제작된 백자가 15~16세기 생산품보다 질적으로 퇴보했다는 것은 의문스러운 지점이 아닐 수 없다.

15세기 말부터 16세기 중반까지 조선백자의 전성기는 곧 조선 전성기의 모습이기도 하다. 아름다운 조선 백자의 최고 전성기였으니까. 오죽하면 조선 정부는 왕명을 통해 백자 사용을 엄격히 제한하지만, 고급 백자를 사용하고 싶은 이들은 편법과 불법을 동원하여 조선백자를 넘어 명나라 청화백자까지 수입하였다. 이는 곧 엄청난 양의 조선 재화가 명나라로 이동했다는 의미다.

하지만 임진왜란(1592~1598년), 사르후 전투(1619년), 이괄의 난(1624년), 정묘호란(1672년), 병자호란(1637년)에 이르기까지 가히 전란의 시대를 경험하며 조선백자의 질은 크게 하락하였다. 당시 중국 본토의 상황을 보면 1636년 여진족은 청나라를 세웠고, 명나라는 1644년 멸망한다. 역력한 힘의 이동 속에서 조선은 지는 해인 명나라만 바라보고, 여진족이 세운 청나라의 전성기에도 국익보다는 오히려 소중화(小中華) 사상에 매몰되어, 실익 없는 외교로 당시 최첨단 기술이었던 청화백자의 질 하락에 주도적 역할을 했다.

검소한 왕실이라면 실로 모범적이라 할 수 있지만, 비교적 안정기에 접어든 18세기 영조(재위 1724~1776년)와 정조(재위 1776~1800년)의 검약 정책은 도자기 산업에는 또 하나의 직격탄이었다. 왕실에서 검약이라는 명목으로 때때로 도자기 기술 발전에 제약을 가하면서 동시대 중국과 일본보다 백자 수준이 높아지지 못하고 말았으니까. 이는 곧 부강한 나라 건전한 국가의 미덕이란 검약으로만 한정할 수 없음을 알게 한다.

인간에게는 최신 물품과 세계적인 유행을 따르고자 하는 심리가 있고, 최고급 물품을 소유함으로써 과시하고픈 욕구가 있다. 이런 심리는 조선시대에도 마찬가지였다. 조선은 항상 명나라의 청화자기를 동경하고 갖고자 했으며 이를 따라 만들었다. 모방의 결과로 조선은 명나라 못지않은 백자를 제작하게 되었지만 임진왜란과 병자호란의 위기를 맞이한다.

17세기 후반에서 18세기 초반에 생산된 달항아리에 대한 명성은 또 어떠한가. 동시대 중국, 일본 도자기에서는 볼 수 없는 조선 도공들이 의도하지 않은 삐뚤어진 형태가 현대적 미적 가치 속에서 재해석되고 있다. 덕분에 현재 높은 평가를 받으면서 21세기 들어 마치 신화와 같은 명성을 얻는 중.

이에 저자 황윤은 과거와 현재처럼 시대마다 바라보는 미감의 차이점을 이해한다면 더욱 재미있는 도자기 감상이 가능하다고 도자기 감상 팁을 전한다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0