삶의 모호한 경계 탐구 커푸어 개인전

대규모 조각-회화-드로잉 20여점 전시

죽음과 탄생-질서와 파괴 함께 느껴져

종로 국제갤러리서 10월 22일까지 열려

캔버스 위 볼록한 배 모양의 살구색 물체가 붙어 있고, 그 옆으로 붉은 색채가 터져 나온다. 흰 바탕에 빨간색만 가득했다면 화면은 폭력과 죽음만을 의미했을 것이다. 그러나 배경에 짙은 검은색이 드리우며, 어둠과 대비되는 빨강은 분출하는 에너지와 생동감을 표현한다.

그 위 터진 장기 같은 물체는 마지막 에너지를 내뿜으며 죽어가는 중일까, 아니면 새로운 무언가를 탄생시키는 중일까. 작가는 ‘중간(In-Between)’이라는 모호한 제목을 붙여 해석을 관객의 몫으로 맡긴다.

흔히 탄생을 축복이고 죽음을 종말이라고 하지만, 때로는 탄생이 폭력이고 죽음이 안식이 될 수 있다. 인간사의 모호한 경계를 탐구해 온 인도 출신의 영국인인 세계적 예술가 애니시 커푸어(69)의 작품이 한국을 찾았다. 커푸어는 미국 시카고 밀레니엄 파크의 랜드마크인 반짝이는 거대한 콩 모양 조각 ‘구름 문’, 서울 용산구 리움미술관 야외에 자리한 금속 공을 쌓아올린 ‘큰 나무와 눈’, 원 모양의 ‘하늘거울’ 조각으로 잘 알려진 작가다.

눈으로 읽는 역설의 시

서울 종로구 국제갤러리에선 K1, K2, K3 전관에 걸쳐 커푸어의 개인전 ‘Anish Kapoor’가 열리고 있다. 국제갤러리에서는 7년 만에 열리는 커푸어의 전시로, 대규모 조각부터 회화, 드로잉까지 20여 점을 선보인다. 작품 대부분이 최근 10년 내 만들어졌다.

커푸어는 ‘구름 문’처럼 거울같이 매끄러운 스테인리스 스틸 대형 조각으로 유명하지만 이번 전시에서는 거친 표면과 육중한 무게감이 돋보이는 작품들을 만날 수 있다. 시각적 효과로 눈길을 잡아끄는 커푸어 특유의 스타일은 여전하다.

K3관의 대형 조각 4점은 괴물의 입, 동물의 장기처럼 기괴한 형태지만, 바닥에서 떠 있는 상태로 벽에 고정돼 무게를 가늠하기 어렵다. 거칠고 구멍 난 표면을 얇은 그물망으로 감싸 어딘가에 갇힌 듯 얌전하고 온순한 느낌도 자아낸다. 높이 3m가 넘는 붉은색 조각 ‘무제’(2017년)는 멀리서 보면 단단한 돌덩이처럼 보이지만 가까이서 살펴보면 움푹 팬 흔적이 있고 살결처럼 느껴지기도 한다. 겉만 봐서는 재료가 부드러운 실리콘임을 알기 어렵다는 것도 그의 작품에서 자주 발견할 수 있는 요소다.

K2관에선 그가 최근 새로 공개한 회화들을 만날 수 있다. ‘In-Between’을 포함해 빨강과 검정으로 죽음과 탄생, 질서와 파괴 등 상반된 개념을 한데 모은 작품들을 볼 수 있다.

보이지 않는 것을 보다

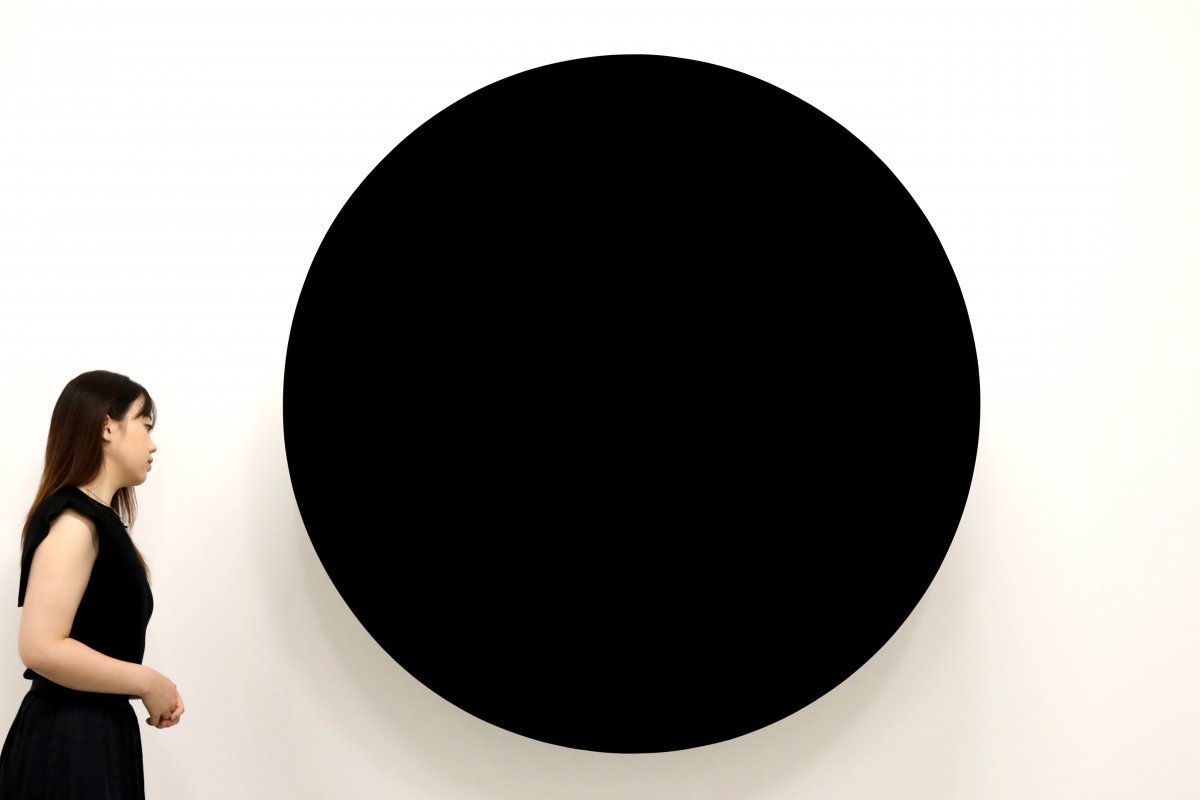

그가 탐구하는 ‘역설의 미학’을 가장 단적으로 보여주는 건 K1관 안쪽에 놓인 ‘반타블랙’을 이용한 작품들이다. 반타블랙은 2014년 한 영국 기업이 개발한 것으로, 빛을 99.6% 흡수해 완벽에 가까운 암흑을 나타낸다. 반타블랙을 이용한 조각 앞에 서면, 무언가를 보고 있지만 아무것도 보이지 않는, 마법 쇼를 보는 듯하다.커푸어는 관객들의 시각을 이리저리 교란시키며, 20세기 이후 예술이 어떤 길을 가야 하는가를 보여준다. 그는 과거 인터뷰에서 “마르셀 뒤샹(1887~1968)이 모든 물건이 예술이 될 수 있다고 말했다면, 나는 그다음으로 모든 물건이 무언가를 상징할 수 있음을 보여주고 싶다”고 밝혔다. 그러면서 “아무 물건이나 예술가가 선택하고 전시한다고 작품이 되는 것이 아니라, 대상에서 시적인 의미를 찾는 것이 이 시대 예술가의 의무라고 생각한다”고 덧붙였다.

이를 위해 그는 여러 종교와 신화의 맥락을 차용하며, 인간사에 대한 성찰을 제공하기 위해 애쓴다. 이러한 노력의 이면에는 인도인 아버지와 유대인 어머니 사이에서 태어나 인도 상류층 학교를 다니고 이스라엘 집단 농업 공동체 키부츠에서 생활했으며 런던예술대를 다닌 커푸어의 다양한 문화적 배경이 영향을 끼쳤다. 전시는 10월 22일까지. 무료.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0