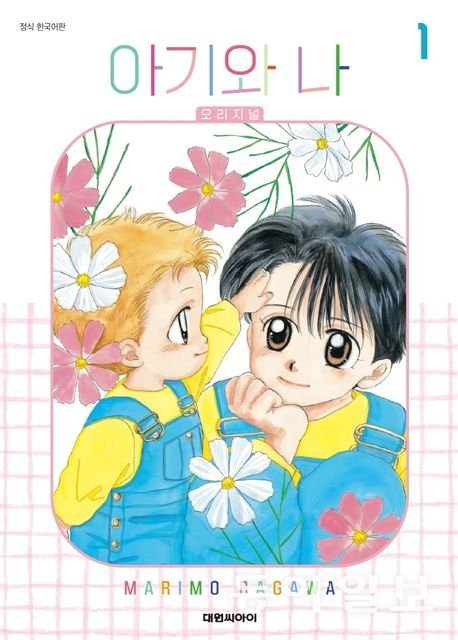

[9] 만화 ‘아기와 나’

| 만화를 통해 세상을 보려 합니다. 1965년 비틀즈 싱글 곡 ‘데이트리퍼(Day tripper)’는 “당일치기 여행자”를 일컫습니다. 만화를 본다는 건 잠깐 일상을 벗어나는 여행이니까요. 브라질 그래픽노블 ‘데이트리퍼’도 영감을 줬습니다. 이 만화엔 삶을 담는 소설가를 평생 꿈꾸지만, 실상은 죽음을 알리는 부고(訃告) 담당 기자가 나옵니다. 현실과 이상의 괴리. 우리네 인생과 무척 닮지 않았나요. |

누구에게나 명절 하면 떠오르는 기억들이 있다. 친척모임이나 해외여행처럼 거창할 필요도 없다. TV에서 틀어주는 한가위 특선영화, 성묘 가는 흙길에 피어난 이름 모를 꽃들, 집안에 진동하던 부침개 기름내, 혹은 귀향을 접은 채 퇴근길 홀로 맞이한 성긴 보름달이라도….

좋건 싫건, 과거의 편린으로 새겨져 버린 흔적들. 얼마 전 디즈니+ 드라마 ‘무빙’을 보다, 뜬금없이 세기말 추석이 스쳐 지나갔다. 장주원(류승룡)이 모텔에서 꺼내든 무협소설 ‘영웅문’ 탓이었다. 귀뚜라미 울음이 뿌옇게 번지던 까만 밤, 시골집 아랫목에서 구룡포처럼 그 “멜로소설”을 읽고 또 읽던 기억. 항룡십팔장 초식을 다 외울 지경에 우연히 들른 만화방. 시금털털한 무료함 끝에 만난 만화가 ‘아기와 나’였다.

일본 현지 기준으로 1991~97년 연재했던 이 순두부 같은 만화는 국내에서도 팬 층이 은근히 두터웠다. 애니메이션도 여러 차례 방영했고, 원작은 21세기 초 ‘애장판(愛藏版)’ ‘완전판’ 등으로 꾸며져 다시 나왔다. 불과 2년 전엔 ‘오리지널’이란 이름을 달고 또 한 번 출간됐는데, “추억의 한국식 이름으로 다시 복원”했단다.

줄거리도 상대적으로 밋밋하다. 초등학교 5학년 때 불의의 사고로 엄마를 여윈 진. 슬픔을 감당하기도 어려운 나이에 열 살 아래 동생 신이까지 돌봐야 한다. 아이들을 사랑하는 아빠 윤석원(에노키 하루미)이 있긴 하지만, 순수하고 성실한 진의 깊은 속앓이까진 알아줄 리 없고. 그런 어린아이의 성장 과정을 담은 작품이니, 배경도 웬만하면 동네 어귀를 크게 벗어나질 않는다.

게다가 30년 가까이 지나 다시 만난 ‘아기와 나’는 누군가에겐 아사코(피천득의 ‘인연’) 같은 존재일 수도 있다. 이젠 스마트폰으로 카카오페이지에서 언제든 볼 수 있는 만화는 ‘현재의 시선’에선 은근히 불편한 대목들이 눈에 띈다. 어느 댓글이 지적했듯, 진의 처지는 요즘 기준으론 “아동학대”나 다름없기 때문이다.

무엇보다 ‘아기와 나’는 가족이란 대체 무엇일까를 다시금 자문하게 만든다. 신이가 버겁고 때론 싫으면서도 끝끝내 껴안는 진이의 심정은 그저 ‘혈연’만으로는 설명하기 힘들다. 어쩌면 진이는 신이의 어리광 속에서 자기 자신의 모습을 본 게 아닐까. 엄마를 잃은 그토록 아픈 마음. 누구도 달래주지 못하던 그 심정을, 자신과 ‘똑같이’ 다신 엄마를 만나지 못하는 동생이란 존재에게서 위로받은 게 아닐지. 세상 어디를 찾아봐도 우리 엄마를 잃은 사람은 진이와 신이 뿐이니까.

‘아기와 나’는 그리 특별한 마무리가 없다. 생사를 넘나들던 신이가 깨어나며 가족은 제자리로 돌아간다. 살고 싶다면 명심하란 대사와 함께. “자신을 위해, 그리고 기다리는 사람을 위해.” 그리고 어느덧 중학생이 된 진이. 아빠, 신이와 여느 때처럼 집을 나서며 함께 인사를 건넨다. “다녀오겠습니다.” 그들의 귓가를 맴도는 “잘 다녀와”란 환청은 어쩌면 착각이 아닐 게다. 우리 영혼 속에 엄마는, 아내는 여전히 살아있으니까. 마음이 지키고 서 있는 한, 가족은 영원히 가족이다. 언제 어디서라도, 다시 만나 뺨을 부빌 그 순간까지.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![“호머 심슨은 더 이상 바트의 목을 조르지 않는다” [정양환의 데이트리퍼]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2023/11/03/122014313.1.jpeg)

댓글 0