백년사진 No. 47

▶100년 전 신문에 실린 사진을 통해 오늘을 생각해보는 [백년사진]입니다.우선 지난주에 올렸던 백년사진 No. 46 ‘사진은 어디서 배우는 게 좋을까? 백년 전의 고민’의 포스팅에서 오프라인 수업 말고 ‘통신 수업’이라는 게 어떻게 가능한지 궁금하다고 말씀드렸는데 ‘강과산’이라는 아이디로 접속하신 분께서 그 당시 통신은 우편을 뜻한다는 의견을 주셨습니다. 전화는 전기통신이라고 표현했을거라고 하시면서요. 맞는 설명인 것 같습니다. 감사합니다.

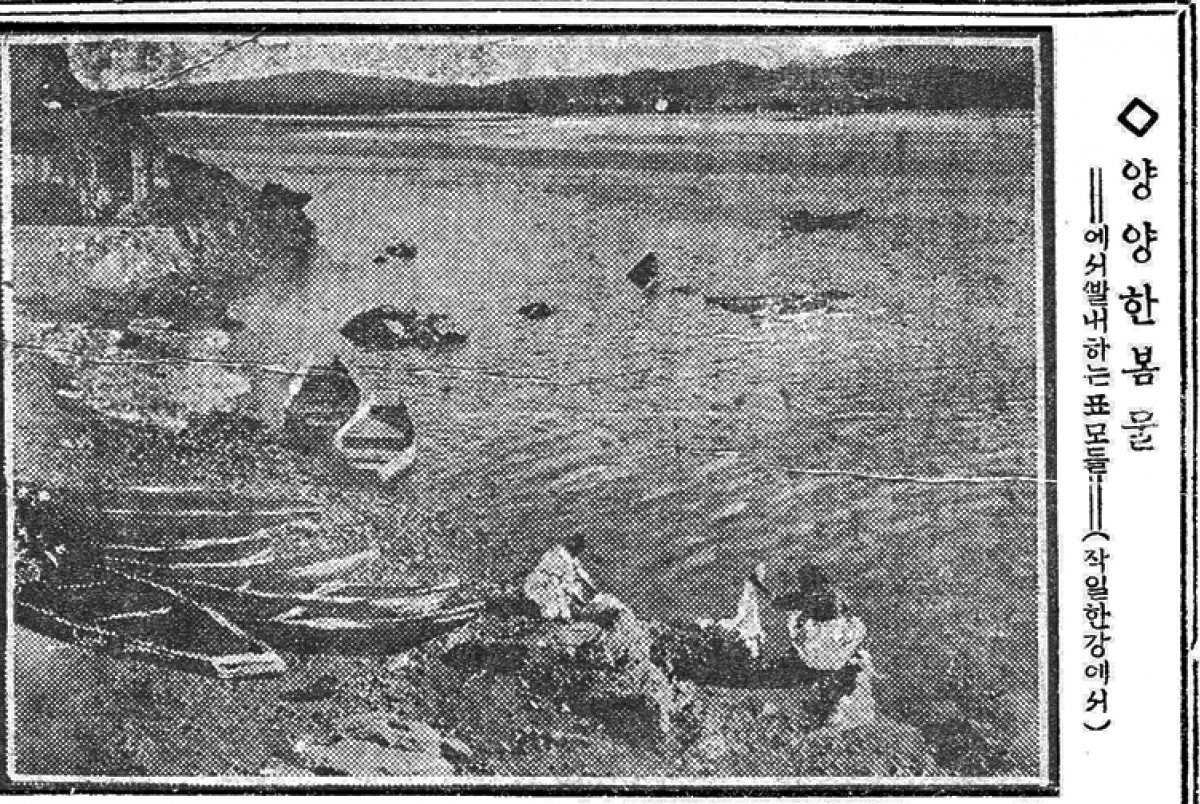

이번 주에 고른 사진은 서울의 비, 서울의 봄 등 날씨 사진입니다. 100년 전 1주일 치 신문에서 특별히 주목할 만한 사진이 없었던 한 주였습니다.

2월 10일자 신문입니다.

얼음이 녹은 한강 나루터에서 봄을 맞아 아낙네들이 빨래를 하는 모습입니다. 그런데 표모라는 표현이 낯설지 않으신가요? 표모라는 표현을 옛날 신문 DB에서 찾아보니, 1964년 1월 5일자 동아일보에도 표모라는 표현이 나옵니다. “三冬에 봄철 같은 날씨가 연일 계속 三南지방에선 철아닌화신(花信)마저들려오고 漢江은 채 얼기도 전에 녹아내려 표모(漂母)들이 밀려 나왔다”. 지금은 쓰지 않는 말이지만 맥락으로 보면, 빨래하는 여인들을 지칭하고 있습니다.

일제 강점기. 신문에서는 오늘날처럼 유명인의 얼굴이 별로 실리지 않았습니다. 일본의 관료 정치인들 얼굴이나 민족 지도자의 얼굴이나 어느 쪽도 활동 모습이 실리지 않았습니다. 신문이 유명인에 대해 다루지를 않고 있습니다. 왜 그런 일이 벌어지고 있었을까요? 상상을 해봅니다. 우선 일제라고 하는 현실 권력을 실제로 운영하던 일본 사람들이 있었을 겁니다. 그리고 분명 그들이 원하는 이미지나 내러티브가 있었을텐데 신문은 그들을 보여주지 않고 있었습니다. 1919년에 있었던 3.1운동의 영향으로 일본이 문화정책이라는 회유책을 선택해서였을까요? 아니면 신문사의 소극적 저항 때문이었을까요?

그렇다고 우리 민족에게 의미 있는 인물들의 얼굴도 보여주지 않고 있습니다. 지금의 우리 역사가 기록하고 기억하는 민족지도자들이 1920년대에 분명히 많이 있었습니다. 그러나 그 당시에 그들의 얼굴은 드러나지 않았습니다. 작년부터 제가 봤던 1923년도 신문에서 그나마 기억나는 얼굴은 우리나라 최초의 비행사 안창남과 지방의 재산을 팔고 서울에서 아이스크림을 팔던 남성 정도였습니다. 오히려 다른 나라의 정치 지도자 등 국제적인 인물들의 얼굴 사진은 꽤 크게 실렸습니다. 어쩌면 이 부분은 당연한 일인지도 모르겠습니다. 권력이 싫어하는 것을 보여주기엔 신문사와 국민들의 힘이 약했을 테니까요.

권력이 좋아하는 것도, 싫어하는 것도 다 같이 보여주지 않고 있는 신문. 그 자리를 비집고 들어온 사진이 날씨와 풍경 사진이 아니었을까 생각해 봅니다.

▶ 그러고 보니 신문 사진이라는 게 한 시대, 한 사회의 자화상이자 정체성이라는 생각이 듭니다. 식민시대라는 정체성, 독재시대라는 정체성, 민주사회라는 정체성 같은 거 말입니다. 지금 우리가 당연하게 보고 있는, 신문 속 얼굴들이 시간이 지나면 이 시대에만 통용되는 방법이고 빈도일 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 실제로 1970년대 말까지만 해도 신문 지면에는 연탄가스를 마시고 사망한 시민들의 가족사진이나 주민등록증 사진이 실렸습니다. 민주화와 개인의 프라이버시가 중요해지면서 이제는 귀성열차를 타러 가는 시민의 얼굴을 지면에 함부로 쓸 수 없습니다.

▶ 얼굴을 드러낸다는 것이 위험한 시대가 있었던 거였습니다. 그리고 지금 우리가 보고 있는 얼굴들은 우리 시대의 상징인 것 같습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 댓글을 통해 여러분의 생각을 공유해주시길 바랍니다. 그리고 설 명절 즐겁게 보내시고 새해 복 많이 받으시길 바랍니다.

청계천 옆 사진관 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

정일천의 정보전과 스파이

구독

-

한규섭 칼럼

구독

-

사설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![꽃샘 추위가 만든 겨울 풍경 [청계천 옆 사진관]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/03/17/131222298.1.jpg)

댓글 0