서정민 작가의 작품을 사진으로만 보았다면 단순한 추상회화로 봤을 것이다. 그런데 직접 눈으로 그의 작품을 보게 되는 사람들은 놀라움을 금치 못한다. 그가 작가노트에 쓴 ‘예술은 노동’이라는 말이 실감나기 때문이다. ‘감히 신성한 예술을 땀냄새 나는 노동에 비유하다니…’ 라고 생각했던 마음이 싹 사라진다. 디지털 시대라서 그럴까. 손끝으로 전달되는 아날로그식 노동과 땀의 흔적이 마음을 뒤흔든다.

지난해 뉴욕에서 ‘한지 콜라주’ 작품 전시를 하는 등 해외에서 각광받고 있는 서정민(63) 작가의 파주에 있는 작업실을 찾았다. 그는 7월7일까지 남양주 서호미술관 본전시장 및 서호서숙 한옥 별관에서 개인전 ‘선과 선을 잇는 사유의 여백-존재의 유속’을 열고 있다.

서양화 유화를 전공했던 그는 2000년대 중반부터 물감을 재료로 하는 평면 회화를 버렸다. 그리고 동서양 회화의 기본인 선 긋기에서 다시 출발했다. 연필과 칼, 쇠 등 수많은 도구로 선을 그었다. 그러다 눈에 띈 것이 한지였다. 한지를 감는 작업을 하다가 선(線)을 발견했다.

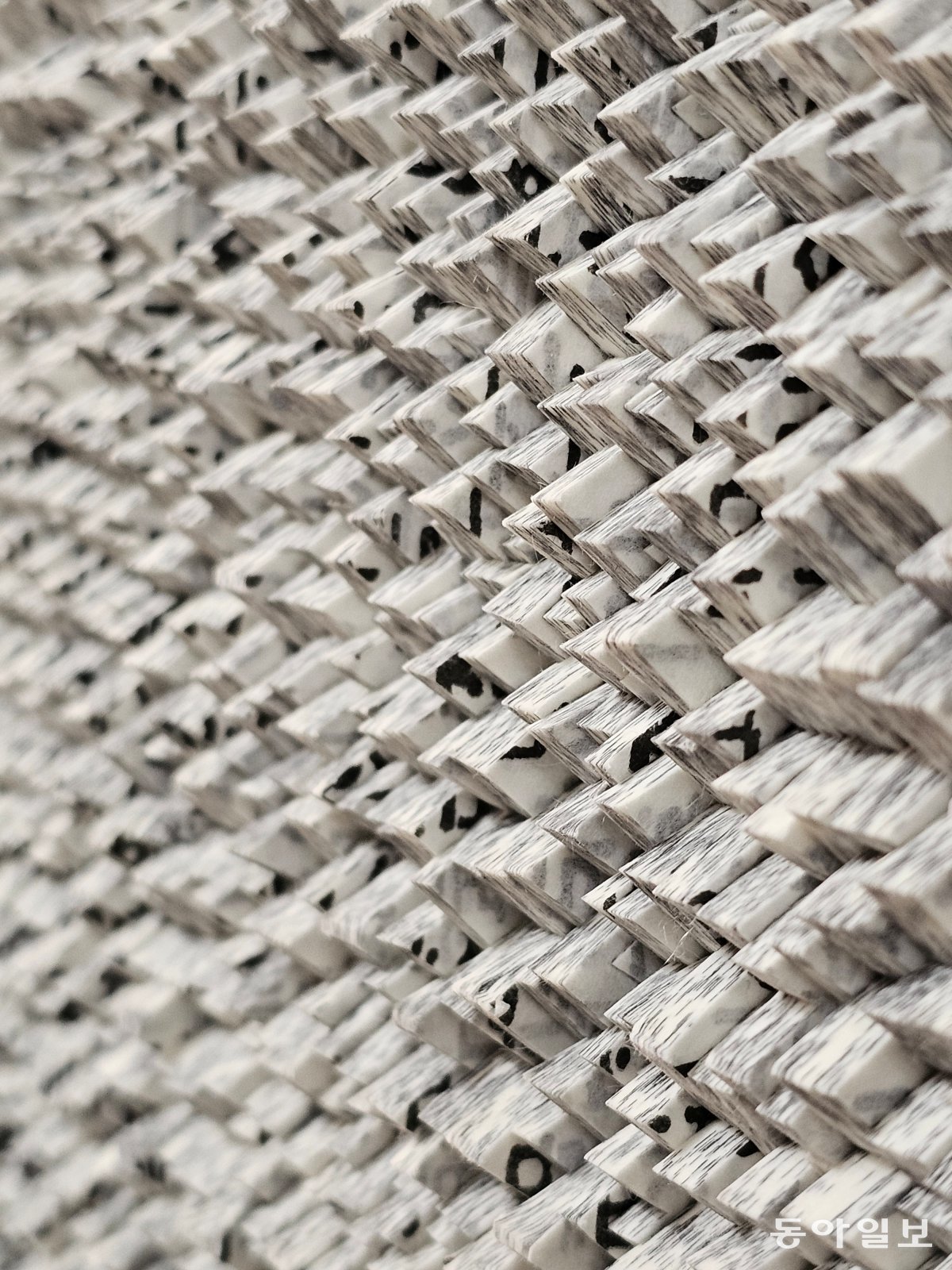

한지 토막들의 단면을 자세히 들여다보면, 서지의 글들은 형상이 바뀌어 먹빛을 머금은 가느다란 선들만 남게 된다. ‘글’이 ‘선’으로 바뀌는 순간이다. 이렇게 만들어진 한지 조각들을 콜라주 기법으로 화면 위에 쌓고 붙인다. 그리고 다시 조각칼로 깎아내고 덜어낸다. 한 작품을 완성하는 데는 5~6개월간 총 10여 단계를 거쳐야 하는 ‘노동의 결과물’이다.

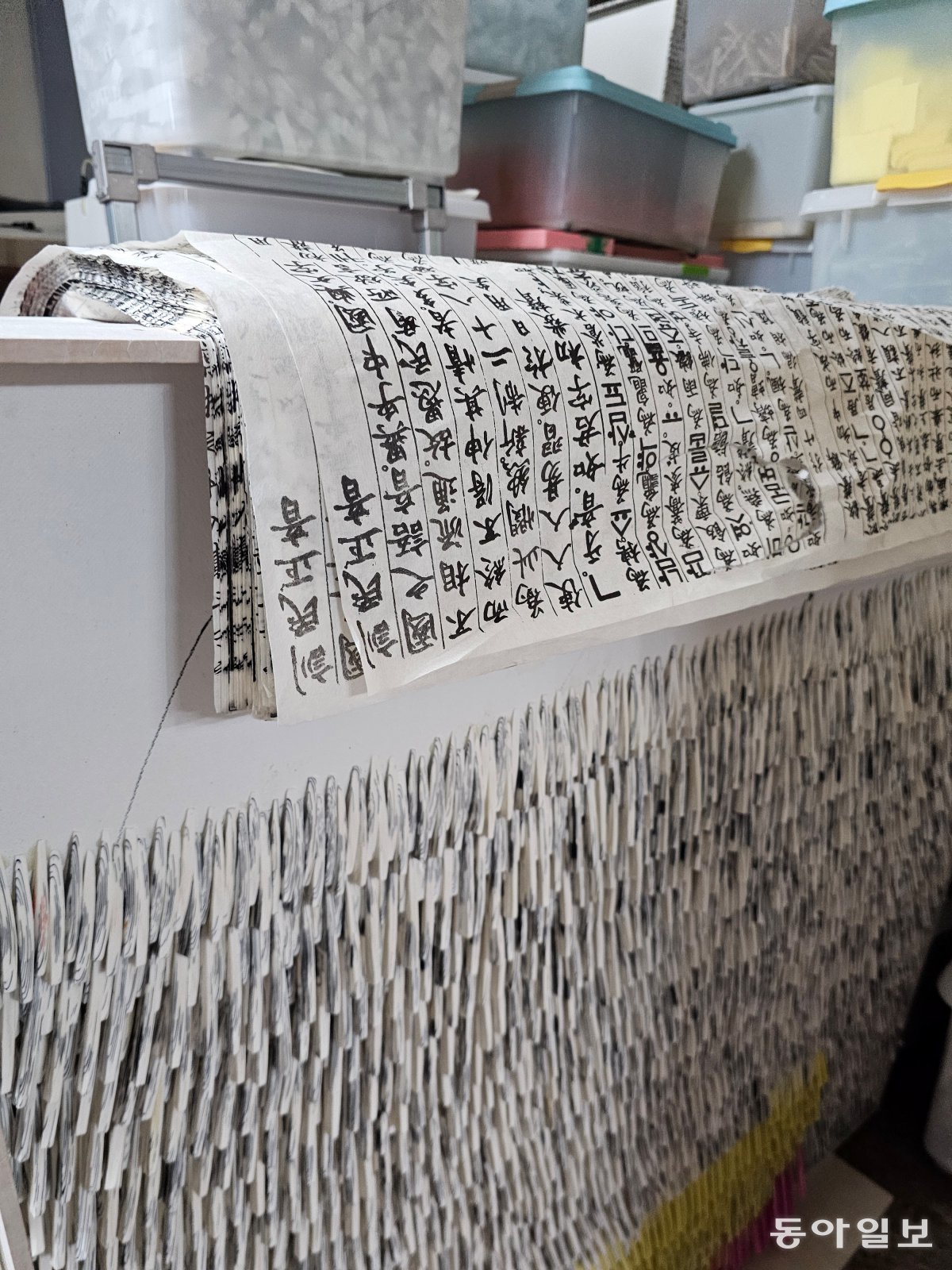

그의 작업실에 들어가기 전, 창고에 먼저 들어가보았다. 창고 한 가득 쌓여 있는 종이냄새가 밀려왔다. 선반 위에는 서예가들이 연습하면서 먹물로 쓴 글씨가 선명한 ‘서지(書紙)’가 쌓여 있었다.

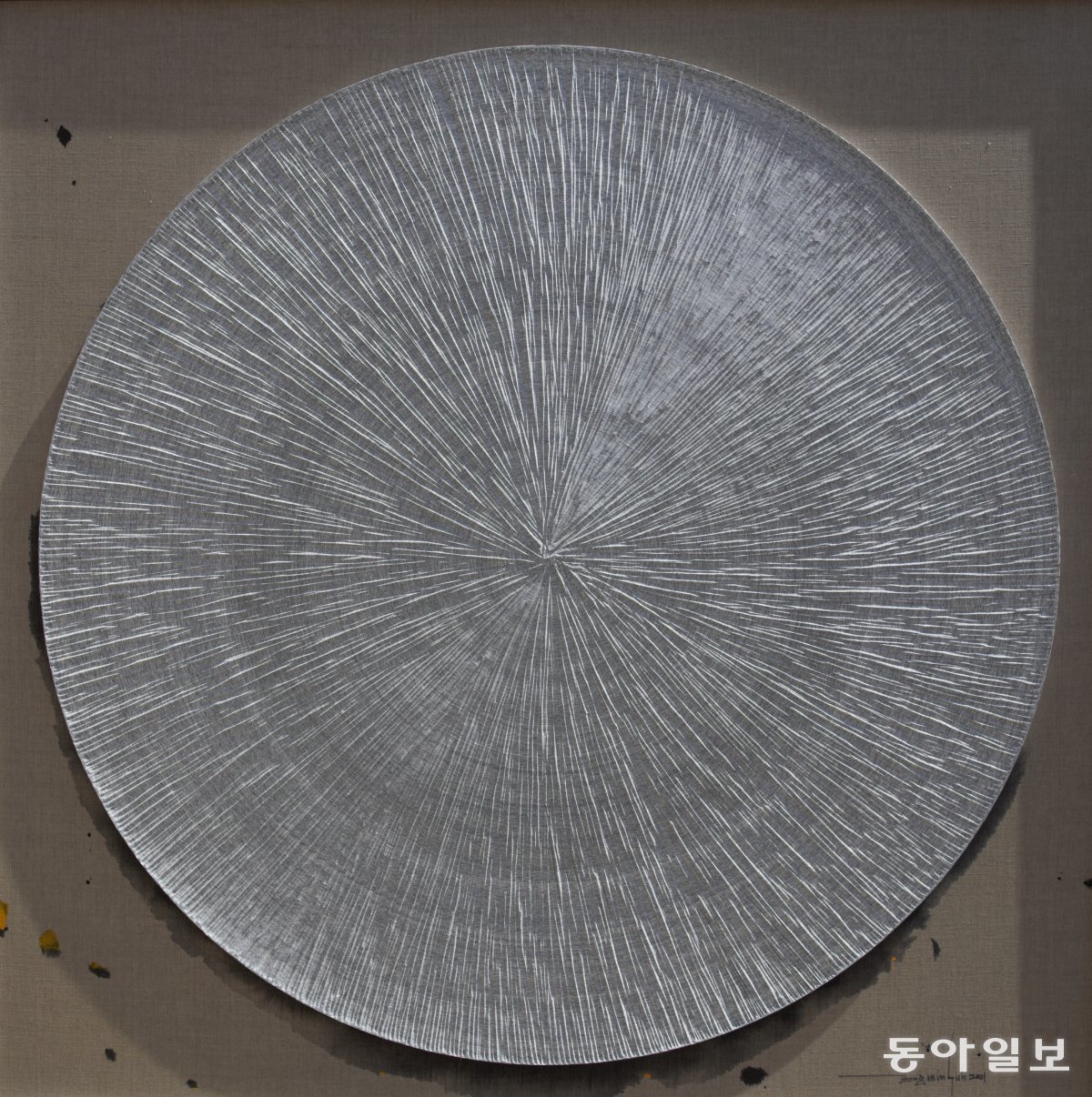

그는 이렇게 말린 서지를 2cm 정도 넓이로 칼로 잘게 자른다. 그리고 두루마리처럼 둥그렇게 말아간다. 원은 점점 커지고 보름달 모양이 된다. 100호, 200호짜리 캔버스에 가득찬 크기가 된다. 빽빽하게 붙여진 화선지는 어느덧 다시 나무처럼 딱딱해진다. 그 안에 글씨가 새겨져 있었다고 하지만, 눈으로는 보이지 않는다. 충분히 딱딱해진 한지 위에 날카로운 조각칼로 무늬를 새긴다.

그의 작품은 둥그런 원으로 표현돼 있지만, 먹물로 쓴 글씨가 안에 있기 때문인지 무수히 많은 별들이 궤도를 돌고 있는 듯한 선의 궤적만 보인다. 검은색 둥근 원의 가운데에는 한줄기 흰색물감이 물방울처럼 떨어진다. 그는 “천지창조의 순간을 표현한 것”이라고 설명했다.

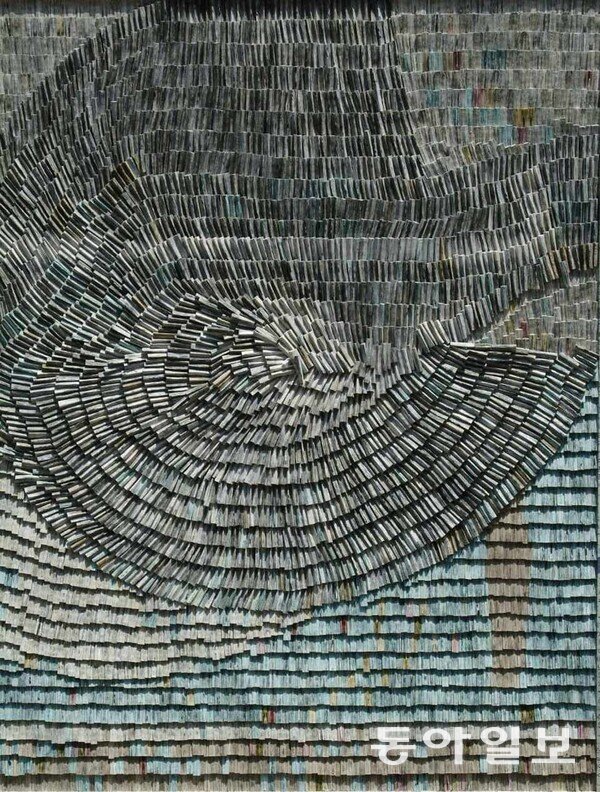

그가 기껏 한지를 말아서 둥글게 만든 보름달 모양의 원을 칼로 반으로 잘라냈다. 마치 보름달이 기울어 반달이 된 듯한 모습이다. 서 작가는 “둥그렇게 말린 종이는 우주가 원운동을 하고 있는 모습을 표현한 것“이라고 말했다. 보이는 것은 반원이지만, 태양계든, 지구든, 자기장이든 모두 둥그렇게 돌고 있다는 설명이었다.

서 작가의 설명에 갑자기 고개를 끄덕이게 된 것은, 지난달 호주 빅토리아주 멜버른 근처에 있는 그레이트오션 로드에 갔을 때가 생각났기 때문이다. 비가 간간히 뿌리는 날씨에 헬리콥터를 탔는데 무수히 많은 무지개를 보게 됐다. 그런데 하늘에서 내려다보니 무지개가 둥그런 원의 모습이 아닌가.무지개는 원래 둥그런 원 모양으로 생기는 것인데, 사람이 지평선에 있다보니 반원만 볼 수 밖에 없었던 것이었다. 하늘에서 내려다보면 완벽하게 둥그렇게 생기는 무지개를 볼 수 있다는 사실을 깨달은 순간이었다.

2층 작업실로 올라가자 둥글게 말아놓은 형형색색의 종이들이 벌집모양으로 차곡차곡 쌓여 있었다. 그의 작업실에는 자신이 직접 고안하고, 만들어낸 목공 기계들이 가득해 마치 목수의 작업실을 방불케 한다.

종이를 압축해 책을 만들어내는 수제 고서 작업실에서나 볼 수 있는 선반 기계도 있다. 그는 두꺼운 종이도 쉽게 자를 수 있도록 커다란 쇳덩이에 커터칼을 붙였다. 또한 조각칼을 연결한 쇠막대 끝에는 손으로 잘 쥐고 힘을 줄 수 있도록 하는 가죽 야구공이나 지팡이 손잡이를 붙어놓기도 했다. 하나하나가 작가가 직접 발명해낸 작업도구다.

그는 글씨가 쓰여진 화선지를 돌돌말아 압축한 뒤, 칼로 사선으로 잘라내 작은 총알을 만들어낸다. 이런 뾰족뾰족하거나, 네모형태로 깎아난 종이뭉치 수천개를 접착제로 수없이 이어붙여 추상화 작품을 만들어내는 것이다.

― 글씨를 쓴 화선지를 말아서 작업을 하는 이유는.

“울퉁불퉁하게 튀어나와 있는 종이, 빽빽하게 말려 있는 종이이지만 그 안에는 우리의 언어가 새겨져 있습니다. 글이라는 매체는 오래전부터 소통의 수단이었습니다. 특히 인쇄된 글씨보다 직접 쓴 글씨는 필법과 운율, 리듬과 필력이 기운생동(氣韻生動)을 자아냅니다. 화면 위에 부조처럼 쌓인 글과 글들의 집합체는 수많은 생명체들이 움직이는 듯한 형상이 됩나. 인간과 자연이 소통으로 하나 되는 것을 의미하죠.”

― 한 작품 하시는 데 시간이 얼마나 걸리나요.

“처음엔 약 2m 짜리 큰 작품하는데 8개월 쯤 걸렸어요. 지금은 시간이 많이 줄어들었습니다. 한 작품 한 작품 완성하는 과정이 바로 노동이고, 수행이라고 생각합니다. 한지를 자르고, 붙이고하는 작업 하나하나의 과정을 저는 ‘의식(儀式)’이라고 말합니다. 노동으로 의식을 진행하면서, 명상의 세계를 만들어가는 겁니다. 현대 서양화가 중에서도 미국의 추상표현주의 화가인 마크 로스코나 잭슨 폴록도 명상을 이야기합니다.“

―한지를 재료로 하게 된 이유는.

“현대 회화에서 새롭게 구축해야할 지평이 어떤 것인가 고민하게 됐습니다. 우리 것에 대한 탐구를 하던 중, 우리의 정서와 민족성이 담긴 한지(韓紙)라는 재료에 주목하게 됐습니다. 한지에는 섬유질이 들어 있어서 가장 질기면서도, 부드러운 종이입니다. 한지는 닥나무 껍질을 갈아서, 물에 띄운 것을 건져내 붙여서 만듭니다. 특별하게 가공을 한 것이 아니라, 나무 그 자체입니다. 한지는 천년을 갑니다. 서양물감은 150~200년 정도면 부식이 될 수 밖에 없어 복원작업이 필요합니다. 그러나 먹은 식물성이라 더 오래갑니다. 먹은 나무 껍질을 태운 재에 아교를 섞은 것입니다. 한지에 아교로 딱 붙어 있으니까 먹물은 좀처럼 떨어져 나가지 않아요. 한지를 빽빽하게 말아서 만든 제 작품은 거의 나무 수준으로 단단해집니다. 그래서 조각칼로 깎아낼 수도 있어요. 흙에서 자란 나무가 종이로 됐다가, 다시 또 나무로 환원되는 순환과정을 따라가는 게 제 작품입니다.“

― 글씨 쓴 한지로 작업하는데, 정작 그림 속에서는 글씨가 보이지 않습니다.

“제가 하는 작업은 글씨를 모으는 과정입니다. 직접 글을 쓴 한지는 기운이 담겨 있어요. 인쇄된 종이하고는 차원이 다릅니다. 그러나 제 작품에서는 글씨는 보이지 않습니다. 작품 속에 들어가 있습니다. 그게 회화하고 서예하고 다른 점입니다. 글씨는 본질입니다. 본질은 안에 들어가 있는 것이죠. 저는 외형적인 이미지만 구축한 것입니다. 고전시대 회화는 있는 그대로 다 보여줬지만, 현대 회화는 본질적인 내용, 개념에 대한 이야기를 숨깁니다.

제 작품 속에 글씨는 안보여도, 그 기운은 안에 다 들어가 있습니다. 그게 중요한 포인트입다. 그렇지 않으면 이런 고생하는 노동을 할 필요도 없지요. 조선시대 선비들이 상소문을 쓸 때 글을 쓴 다음에 접고, 밀봉합니다. 이걸 전달한 사람은 무슨 글을 썼는지 알 수가 없습니다. 상소문은 임금만 보는 것이지, 아무나 볼 수 있는 내용이 아니기 때문입니다. 밀봉한 문서라 읽을 수는 없지만, 상소문을 갖고 가는 사람은 이게 글이라는 것은 알지요. 제 작품은 이러한 이야기를 풀어내는 겁니다.“

― 검은색에 흰 빛줄기가 내리는 이 작품은 어떤 의미인가요.

“ 태초에 우주가 시작될 때 지구는 불덩어리였다고 합니다. 서서히 식으면서 지구가 만들어진거죠. 모든 것이 타버린 우주 덩어리에서도, 뭔가 하나의 새로운 시작이 있는 지점이 있습니다. 제 검은색 작품은 까맣게 잿더미가 된 우주 덩어리로 해석될 수 있습니다. 그 잿더미 속에서 내리는 한줄기 빛은 우주의 시작을 의미합니다. 나도 우리 회화에서 근원점을 찾아보자. 첫 빛줄기가 무엇었는지 찾아보자. 우리 회화에서의 정체성에서 현대 미술의 길을 찾아보는 이야기를 하고 싶은 겁니다.“

그의 작품의 화두는 ‘선‘이다. 그는 노동으로 서체를 변화시켜, 먹빛을 머금은 가느다란 선들로 만들어낸다. 그는 자연스럽게 드러나는 선을 불교의 수행적 의미를 가진 ‘선(禪)’으로, 또는 석도의 ‘일획론(一劃論)’에서 ‘한번 그음’을 의미하는 ‘선(線)’으로 해석하기도 한다.

“중국 명말 청초의 화가 석도(石濤, 1642~1707)는 ‘화어록(畵語錄)’에서 예술의 창의성에 대해 논했습니다. 그는 모든 것은 한번 긋는 선에서 시작된다고 말합니다. ‘일획론’이죠. 우주도 한 선이 그어지면서 시작됐다는 설명입니다. 내가 한번 긋지 않으면, 한치도 앞으로 나아갈 수 없습니다. 선을 그을 때 보통은 연필로 긋는데, 저는 칼로 긋습니다. 연필로 선을 그으면 의도가 담기는 반면, 칼로 그을 때는 칼이 가는 그대로 선이 나옵니다. 제가 칼을 따라가는 거지, 칼이 나를 따라오는 게 아니거든요. 노자의 무위자연(無爲自然)과 같은 겁니다.

―서지를 붙여나간 후에 다시 깎고, 파내는 이유는.

“깎는 것은 드러내는 것입니다. 그동안은 쭉 쌓아만 왔습니다. 덜어내게 된 지는 몇 년 안됐습니다. 그동안 충분히 쌓아봤으니, 이제는 덜어 보겠다는 겁니다. 내가 어디까지 덜어낼 수 있을까. 비우고, 덜어내는 과정들의 연속입니다. 단순히 깎아내는 게 아니라 색깔도 비워냅니다. 그동안 많이 썼던 색깔들을 하나씩 하나씩 정리하고 들어내서, 내 색이 무엇인가를 다시 한번 돌아보는 시간으로 가고 있습니다. 저는 5년, 10년, 60년과 같은 주기로 삶과 예술에 변화를 줍니다. 마지막으로 비울 때 무엇이 보일 것인가에 대한 고민을 하고 있는거죠. 그래서 선 수행으로 작업을 하고, 노동으로 땀을 흘리면서 비워내는 작업을 합니다.“

―깎아낸 모양이 나뭇결같기도 하고, 물결 같기도 합니다.

“네, 한지는 나무로 시작했잖아요. 종이의 본질을 나무입니다. 나무를 깎는 것이나, 종이를 깎는 것이나. 마찬가지입니다. 깎을 때 여러가지 실험을 해봤습니다. 처음엔 대패로도 밀어보고, 칼로도 깎아봤어요. 조각도가 제일 낳은 것 같아요.

조각도도 둥근칼, 세모칼, 편칼 등 다양합니다. 칼날에 따라 느낌이 또 달라지지요. 깎아내고 비워내는 방법도 부드럽게 할 것인가, 날카롭게 할 것인가, 거칠게 할 것인가. 뭘 표현할 것인가에 따라 달라집니다. 예전엔 평면 회화와 조각의 영역이 나눠졌는데, 이제는 그 경계가 다 무너졌습니다. 석도는 ‘나의 법은 법이기도 하고, 법이 아니기도 하다’고 했어요. 법은 정해진 것이 아니라, 내가 만들어가야 한다는 뜻입니다.“

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0