MP3와 CDP의 과도기, 나는 장시간 차를 모는 아빠를 위해 CD를 구웠다. 아빠가 좋아하는 이문세와 김광석, 이상은의 옛 노래와 내가 좋아하는 빅뱅, 소녀시대, 2PM 등 아이돌 노래를 함께 버무렸다. 내가 좋아하는 노래들을 함께 좋아해 줄 타인을 상상하며 CD를 굽고, 반짝이는 CD 표면 위에 플레이리스트를 네임펜으로 손수 적었다. 그 시절 음악은 만질 수 있는 것, 눈에 보이는 것, 그래서 손에서 손으로 전해지는 마음이 되었다.

그러나 중학교에 입학한 뒤부터 MP3가 퍼지기 시작하더니, 음악을 실시간으로 재생해 듣는 스트리밍 시대가 열렸다(나는 중3 때 처음 MP3를 샀다). 머지않아 MP3는 휴대전화 속으로 들어갔다. CD 최후의 보루 자동차마저 CDP를 없앴다. 이젠 알고리즘이 내가 듣는 음악의 경향성에 따라 내 입맛에 맞는 노래를 추천하는 시대. 어쩐지 요즘 듣는 음악은 눈에 보이지도, 손에 잡히지도 않는 느낌이다. 그래서 어떤 음악에도 쉽사리 마음을 못 주겠는 거다.

제목은 ‘아침만 남겨주고(가수 김현창)’. 기타 선율에 조곤조곤한 낮은 목소리. 사랑하는 이가 슬픔에 겨워 잠 못 이루는 밤. “네가 되어서 가라앉는 맘/밤새 대신 울어주고/볕이 드는 아침만/남겨주고 싶어요”라는 노랫말. 멜론과 유튜브 뮤직이 자랑하는 음악 추천 기능이 내게 단 한 번도 추천한 적 없던 미지의 노래가 그 순간 내게로 왔다. 눈을 감고 노랫말을 곱씹고 있던 내게 친구는 말했다. “이 노래를 처음 알게 된 건 겨울이었어. 이 노랠 들으면 그해 겨울의 온도와 습도가 전부 기억나.”

노래는 이 친구가 가족들과 함께 살다 홀로서기를 택한 2020년 9월 처음 나왔다. 아직은 내 집 같지 않은 낯선 방, 좀처럼 깊이 잠들지 못하는 친구에게 가뜩이나 겨울밤은 더 길게 느껴졌을 텐데. 그해 겨울 친구는 이 노래를 들으며 잠을 청했을까. 포근한 노랫말이 친구를 잠재워주었을 거라 생각하니, 노래가 괜히 더 애틋하게 느껴졌다. 그날 이후 출근길 노래를 반복해 듣다 친구에게 이런 답장을 보냈다. “너에겐 겨울인 이 노래가 내겐 여름으로 기억될 것 같아.”

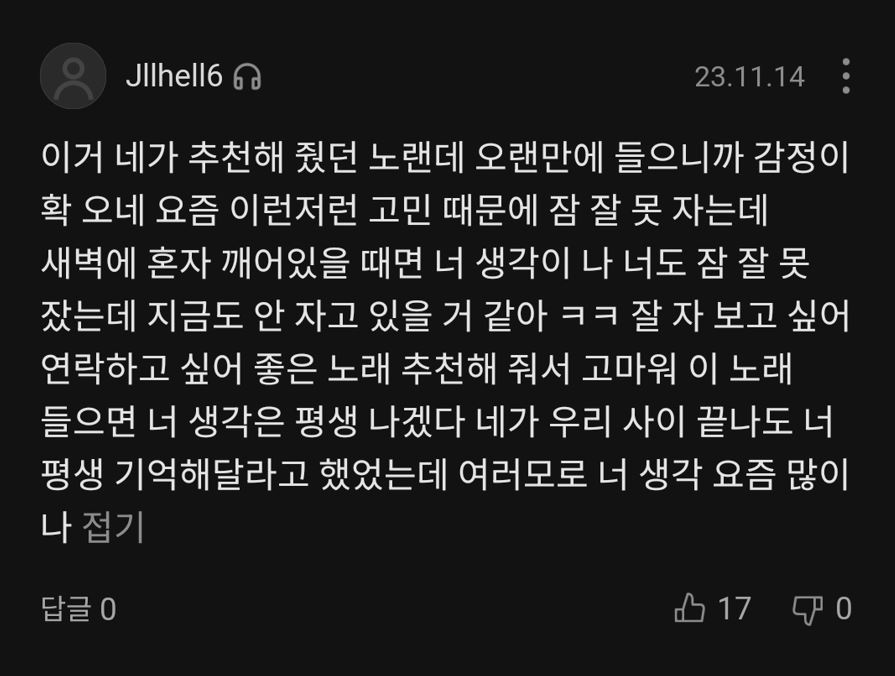

유행가도, 틱톡에서 뜨는 배경음악도 아닌 이 노래를 다들 어디서 알게 된 건지. 멜론 댓글 창엔 이 노랠 처음 알려준 이들에 대한 사연이 빼곡했다. 그중 내 마음을 사로잡은 글 하나.

사람이 사람에게 전해준 노래엔 그가 건네준 따뜻한 말 한마디의 온기가 담겨 있는 걸까. 어떤 노래는 누군가와 함께 났던 시절을 떠올리게 한다. 또 어떤 노래는 그 사람 자체가 되는 마법을 부리기도 한다.

순위권 밖을 한참 벗어나 있는 이 노래는 음악을 추천해 주는 AI엔 관심 밖일지 모른다. 하지만 이 노래엔 이미 3만4665개의 하트(좋아요·멜론 기준)가 눌려 있었다. 이제 더는 CD를 굽지 않는대도, 음악이 ‘만질 수 없는 것’이 됐대도. 어떤 노래는 여전히 알음알음 마음으로 전해지고 있다는 증거.

줄줄이 이어진 댓글과 ‘좋아요’들. 겹겹이 포개어진 마음의 흔적들 위에 나도 하트 하나를 더 보탰다. 검지로 스마트폰 위 앨범 화면에 하트를 누르고 나니, 어쩐지 이 노래는 만질 수 있을 것만 같은 느낌이 들었다.

[소소칼럼]은 우리 주변에서 일어나는 일들이나 소소한 취향을 이야기하는 가벼운 글입니다. 소박하고 다정한 감정이 우리에게서 소실되지 않도록, 마음이 끌리는 작은 일을 기억하면서 기자들이 돌아가며 씁니다.

소소칼럼 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

광화문에서

구독

-

횡설수설

구독

-

양종구의 100세 시대 건강법

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![고개를 들었을 때, 밤하늘을 지나던 것들[소소칼럼]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/07/30/126210794.1.jpg)

![‘올해의 작가상’ 개그맨 고명환 “죽을 뻔한 나를 구해준 비법은” [인생2막]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130681832.4.thumb.jpg)

댓글 0