문화역서울284 ‘생명광시곡, 김병종’

옛 서울역은 80년 동안 서울의 관문으로 교통과 교류의 중심지로서의 역할을 해왔다. 그런데 2004년 KTX 신역사가 생기며 옛 서울역은 문을 닫았다. 그리고 2년여의 공사 끝에 2011년 ‘문화역서울284’라는 이름으로 다시 태어났다. 284는 옛 서울역의 사적(史蹟) 번호.이 곳에서는 현재 한국공예디자인문화진흥원(원장 장동광)이 주최하는 ‘K판타지아 프로젝트’의 첫번째 기획전시회인 ‘생명광시곡, 김병종’이 10월24일까지 열리고 있다.

올해부터 매년 한번씩 열리는 ‘K판타지아 프로젝트’는 한류(K컬쳐)가 전세적으로 확산되는 시대를 맞아 우리의 문화적 정체성을 탐구하는 특별기획. 첫 전시는 ‘화첩기행’으로 잘 알려진 작가 김병종(서울대 명예교수)의 작품세계를 보여주는 아트 아카이브 형식의 회고전이 열리고 있다.

동양화에 뿌리를 둔 김 작가는 서양화, 미술과 문학 등 장르 간 경계가 없이 활동해온 통섭의 예술가다. 전시장에는 김 작가의 회화, 문학, 지필묵, 오브제 등 다양한 장르의 작품이 광시곡이 연주되듯 펼쳐진다.

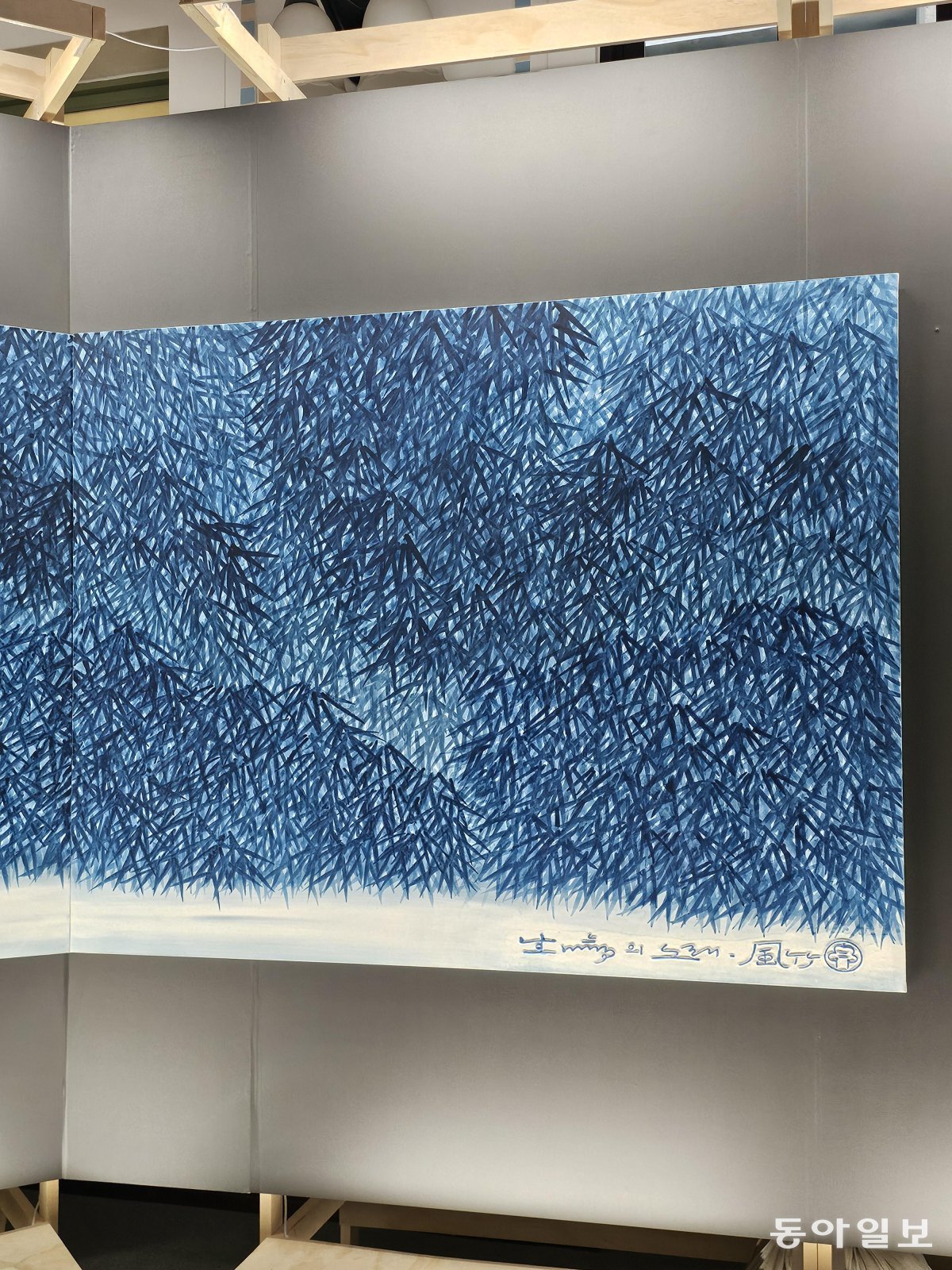

풍죽 연작은 1,2등석 대합실에도 전시돼 있다. 김 작가는 연작을 그릴 때 화면을 분할해서 이어붙이는 방식으로 그리기 때문에, 공간의 특성에 맞게 적절하게 이어붙여 전시를 할 수 있다. 서울역의 대합실 공간에 맞게 각을 주어서 둘러싸게 만드니 더욱 대숲의 한 가운데 들어온 듯한 아늑함이 느껴진다.

김 작가는 전통적인 대나무 그림처럼 줄기와 가지는 그리지 않고 댓잎만 그렸다. 그래서 전통 수묵화의 댓잎이 추상화된 현대미술에 가까워졌다. 수많은 댓잎들이 이리저리 중첩된 모습을 보고 있으면 “솨~아” 하는 소리가 들리는 듯하다. “그림이 아니라 소리를 담고 싶어 그린 그림”이라는 해설에 고개가 끄덕여진다.

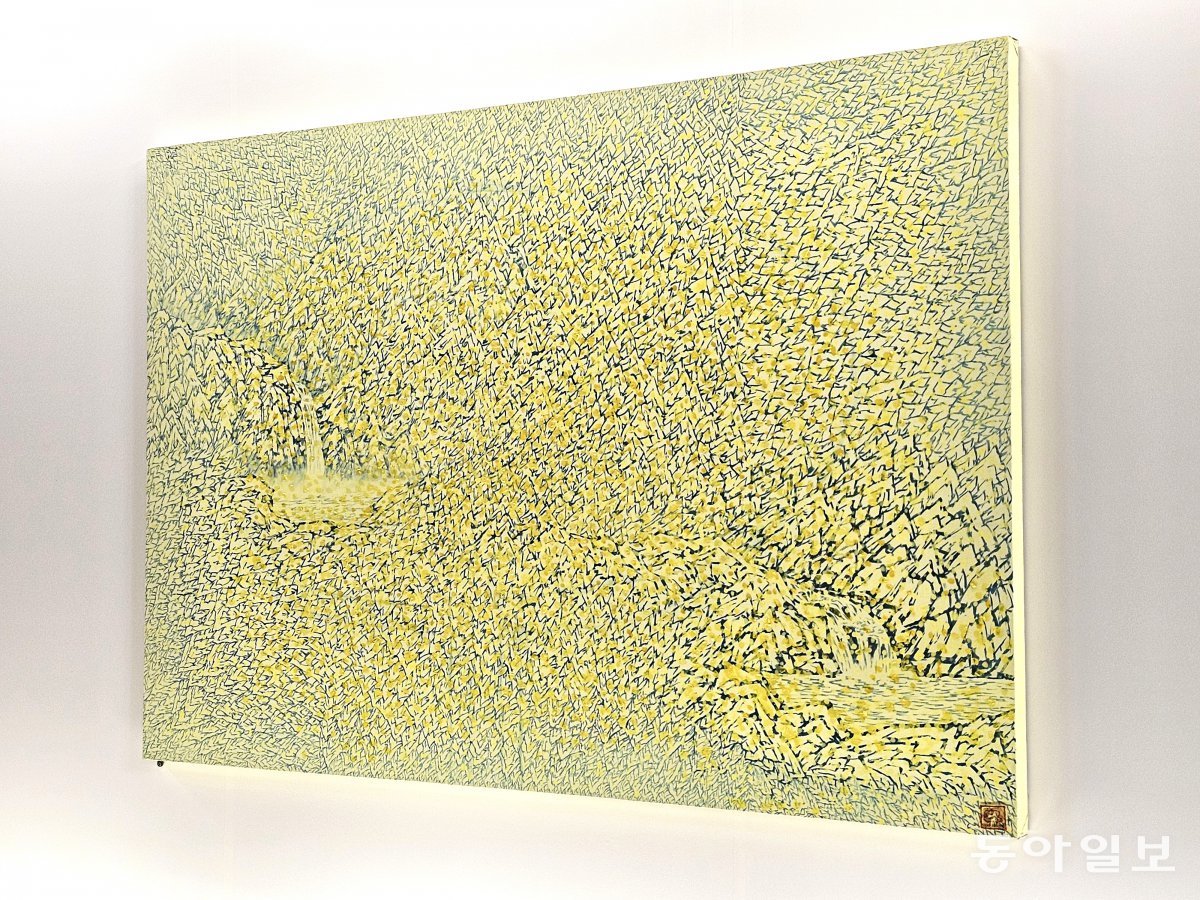

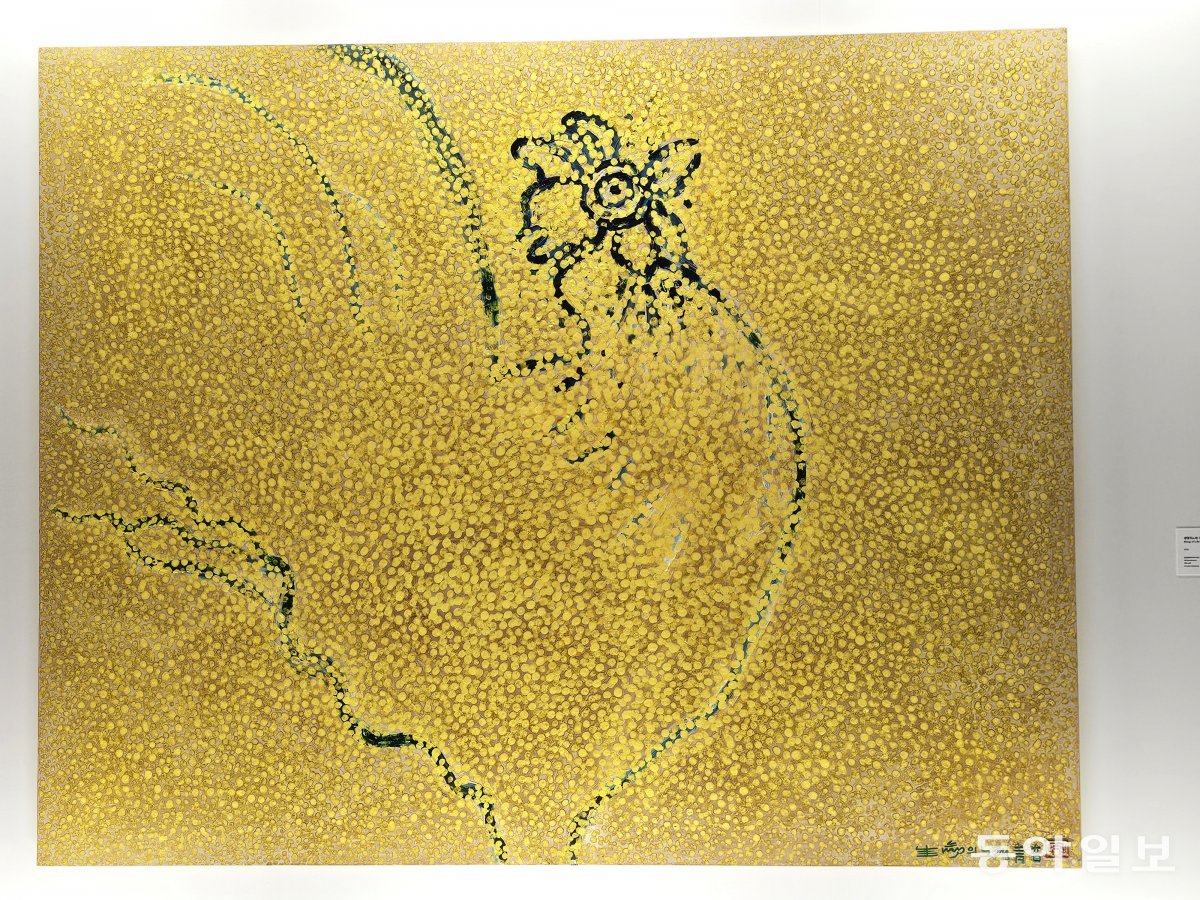

로비 옆 3등 대합실 공간에서는 ‘동심의 기억’ 전시가 이어진다. 황금빛 송홧가루(소나무의 꽃가루)가 온세상을 덮는 ‘송화분분(松花粉粉)’ 시리즈다. 작가의 고향인 지리산 자락의 남원에서는 봄철이면 송홧가루가 날려 온 산천이 노랗게 변하는 모습을 그린 환상적인 작품이다.

제주에서 스킨스쿠버와 물질을 배웠던 기자에게 어락도는 크게 공감이 가는 그림이었다. 물 속에서 만나는 물고기들은 다이버를 커다란 물고기로 인식해서인지, 가까이 다가가도 잘 도망가지 않고 오히려 호기심어린 몸짓으로 다가오기도 한다.

2악장 ‘덧없는 꽃’은 김병종 작가의 또다른 대표주제인 ‘화홍산수(花紅山水)’도를 전시하고 있다. 화홍산수란 ‘꽃(花)이 산하(山水)를 붉게 만든다’는 뜻이다. 동백인지, 장미인지 알 수 없는 붉은색 꽃잎은 원초적인 생명 그 자체를 상징하고 있다. 꽃잎의 중앙에는 검은색 먹물이 번져 깊은 심연을 이루고 있고, 꽃잎은 붉은색 방울을 흘리고 있다. 꽃의 관능적인 생명력으로 해석되기도 한다.

옛 서울역사의 복도에 화홍산수 그림이 전시돼 있다.

큰 붓질로 그린 선들은 이리 저리 얽히며 자라는 나무들이고, 거친 붓질은 솔잎을 표현했다. 그 사이로 새가 날아다니고, 나비가 날고, 들짐승이 숨어 있다. 무서운 밤의 숲 속에 숨어 있는 해학적인 짐승들의 모습은 우리 전통 민화를 연상케한다. 이 그림은 닥나무 섬유와 한약재 등을 섞어 만든 화면이 채 마르기 전에 큰 붓을 휘둘러 그렸다고 한다. 그래서 붓의 움직임과 방향이 또렷하게 남아 있는 새로운 방식의 수묵화가 탄생했다.

지리산 자락 남원에서 태어난 김 작가에게 ‘숲’은 그의 유년기를 위로해 준 넉넉한 품이었다. 작가는 어릴 적 서늘하고 검은 숲에서 시간을 보냈다고 하는데, ‘12세의 자화상’은 특히 어두워 보인다. 12살 때 아버지를 여의고 슬픔과 외로움을 겪고 있던 소년이 숲으로부터 위로를 받고 있는 모습이다.

2012년 작 상선약수(上善若水)는 노자의 도덕경에 나오는 ‘최고의 선은 물과 같다’는 말이다. 이 작품도 골판지에 그렸다.

전시장에는 작가의 붓과 벼루, 도장, 한지, 달항아리, 원고지 등도 전시돼 있다.

김병종 화백이 그린 ‘서울역으로 가는 야간열차의 추억’. 야간열차를 탄 승객들의 고단한 삶이 그대로 느껴진다.

한층 올라가면 마지막 4악장이 펼쳐진다. 1990년대 말부터 연재한 문학과 미술의 대장정인 ‘화첩기행’ ‘시화기행’에 담긴 삽화 80여 점과 글이 전시돼 있다.

김 화백의 ‘화첩기행’은 단순한 풍경을 넘어 여행지에서 만난 사람들의 표정까지 생생하게 담아내고 있다.

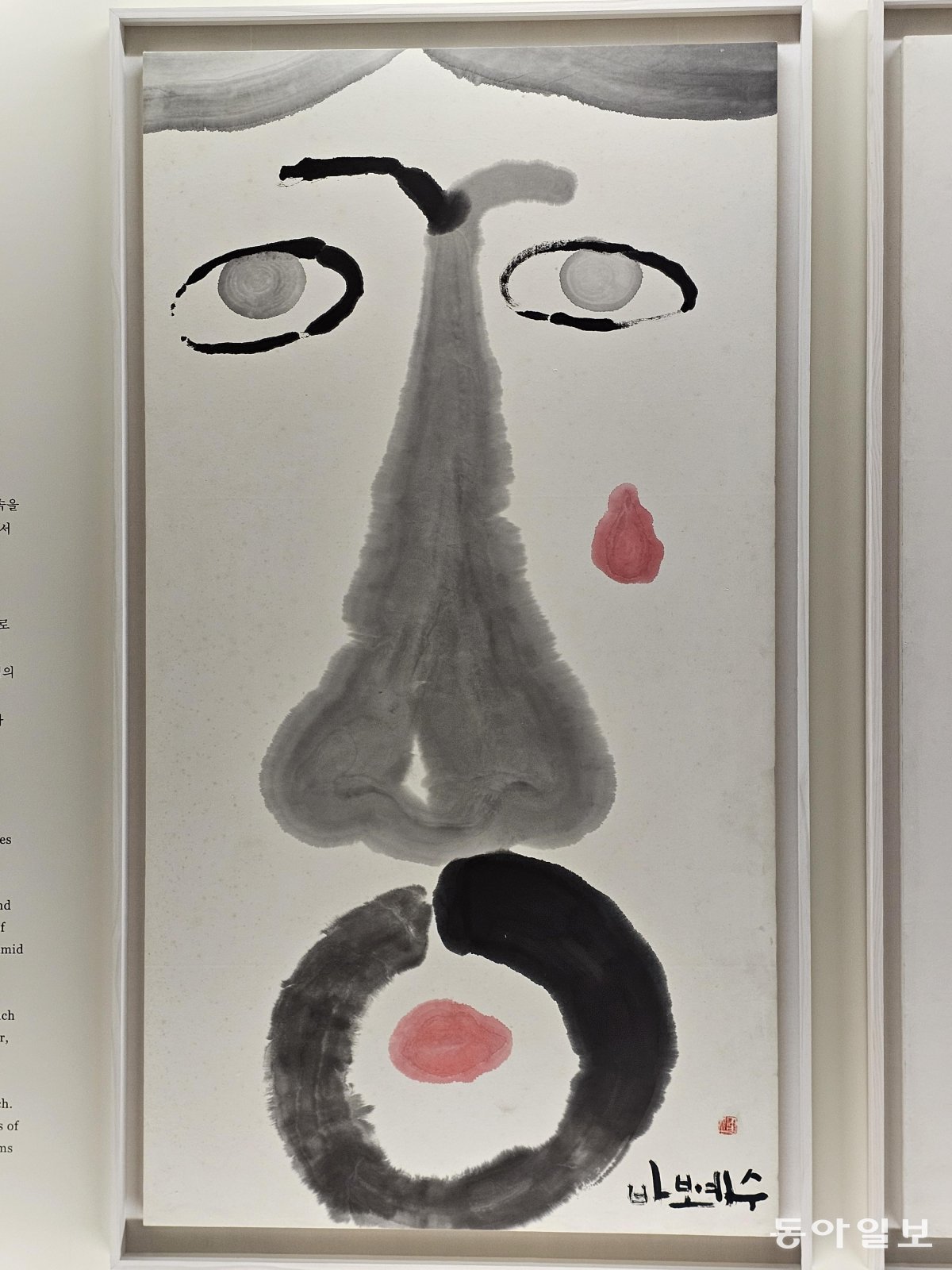

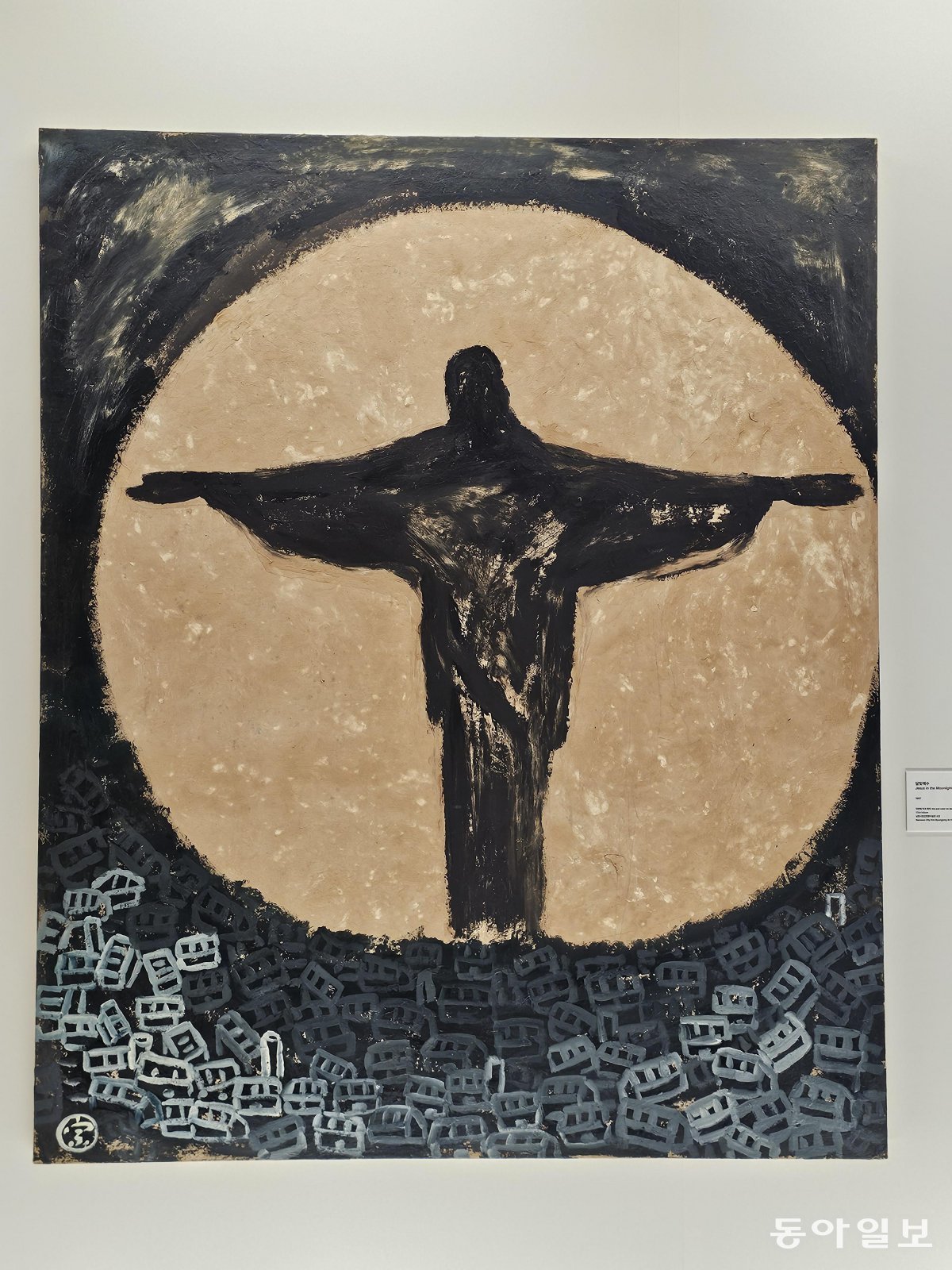

전시의 마지막 순서에는 김병종 작가의 대표작인 ‘바보예수(Jesus, the Fool)’ 연작이 나온다. 1980년대 후반 이 작품이 발표됐을 때 국내에서는 ‘신성모독’이라고 종교계의 거센 반발을 불러 일으켰다.

그러나 독일, 프랑스 등 해외에서 오히려 큰 반향을 일으켜서 호응을 얻었던 작품이다. 고(故) 김수환 추기경도 스스로를 ‘바보’라고 칭하고, 자신의 자화상 그림에 ‘바보야’라고 쓰기도 했다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0