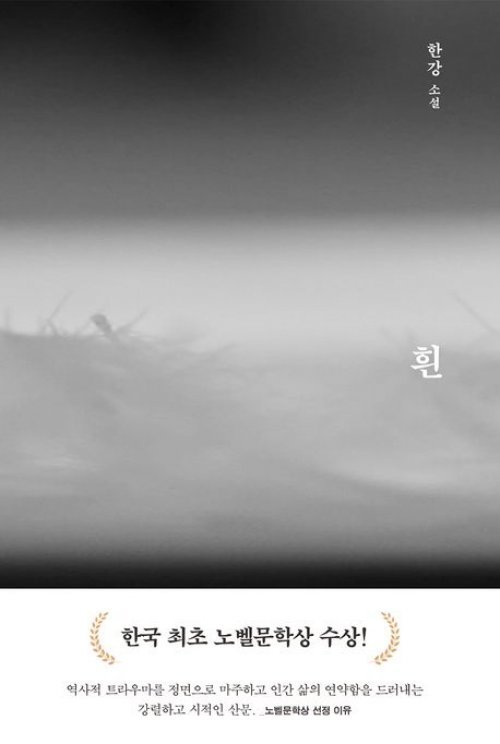

[한강 문학 속으로] 장편소설 ‘흰’

언어를 통해 상처-고통 초월하려는 소망 담아

인터내셔널 부커상 최종 후보작에 오르기도

그다음에는 ‘눈처럼 하얀 강보에 꼭꼭 싸인 아기’에 관한 이야기가 이어진다. 이 아기는 내 어머니가 낳은 첫아기. 달떡처럼 얼굴이 흰 여자아이였고 몸이 아주 작았지만 눈, 코, 입이 또렷하고 예뻤다. 까만 눈을 뜨고 엄마의 얼굴을 바라보던 아기는 태어난 지 두 시간 만에 죽었다. 아기가 세상에 나와 살아 있는 시간 동안 들은 유일한 음성은 ‘죽지 마. 죽지 마라, 제발’이라고 속삭이는 엄마의 목소리였다. 주인공은 그 아이가 때로 나의 삶에도 찾아왔는지 떠올려 본다.

“그이가 나에게 때로 찾아왔었는지. 잠시 내 이마와 눈언저리에 머물렀었는지. 어린 시절 내가 느낀 어떤 감각과 막연한 감정 가운데, 모르는 사이 그이로부터 건너온 것들이 있었는지. 어둑한 방에 누워 추위를 느끼는 순간은 누구에게나 찾아오니까.”

누군가의 죽음 덕분에 가능했던 삶에 관한 이야기는 주인공이 한국을 벗어나 지구 반대편의 오래된 도시로 옮겨오면서 더 넓은 차원으로 확대된다. 이 도시는 주인공의 말로 유추했을 때 폴란드 바르샤바로 추정된다. 자신의 책을 옮긴 번역자의 초청으로 휴가 기간 동안 바르샤바에 오게 된 주인공은 우연히 1945년 봄 미군 항공기가 촬영한 도시의 영상을 보게 된다. 흰 눈에 뒤덮인 줄 알았던 도시의 사진은 가까이 가니 산산이 부서져 폐허가 된 모습이다. “유럽에서 유일하게 나치에 저항하며 봉기를 일으켰던 이 도시를 (중략) 가능한 모든 수단을 동원해 깨끗이, 본보기로서 쓸어버리라”는 히틀러의 명령 아래 이 도시는 완벽하게 무너지고 부서졌다. 이곳에서 주인공은 이 도시와 비슷한 어떤 사람, 죽은 아기의 얼굴을 곰곰이 생각하기에 이른다. 나치에 죽음으로 저항한 사람들이 있었기에 가능한 지금의 세계는 연약한 아이가 죽었기에 태어난 어느 사람의 삶을 떠올리게 한 것이다.

이 도시에서 주인공은 상처 위에 ‘흰’ 페인트를 칠하며 치유를 시도한다. 그러나 “솜사탕처럼 깨끗하기만 한 ‘하얀’과 달리 ‘흰’에는 삶과 죽음이 소슬하게 함께 배어 있다”는 작가의 말처럼 그가 칠하는 ‘흰’은 상처를 안 보이게 덮는 것이 아닌 환부에 바를 흰 연고, 거기 덮을 흰 거즈 같은 것이다. 상처를 완전히 지울 수는 없지만 더러운 얼룩보다는 그나마 나은 흰 얼룩. 그런 ‘흰 것’에 대한 단상을 이어가며 주인공은 죽은 아기에게 잠시나마 자신의 삶을 빌려주고자 한다.

“말을 모르던 당신이 검은 눈을 뜨고 들은 말을 내가 입술을 열어 중얼거린다. 백지에 힘껏 눌러쓴다. 그것만이 최선의 작별의 말이라고 믿는다. 죽지 말아요. 살아가요.”

인터내셔널 부커상 최종 후보작에 올랐으며 2017년 영국 가디언에서 ‘올해의 책’으로 선정했다. 가디언은 “한강의 ‘흰’은 신비한 텍스트다. 부분적으로는 세속적인 기도서 같기도 하다. (중략) 상처와 고통을 언어로 초월하려는 한강의 소망을 성공적으로 담아내고 있는 책이다”라고 평했다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0