“나는 알고 싶지 않다,

따스히 안기고 싶을 뿐”

고독과 허무를 노래한 거미 여인

좋은 예술가를 만드는 조건은 무엇일까?

누군가가 이런 질문을 해오면 저는 ‘삶에 고난이 있어야 하는 것 같다’고 자주 답을 했습니다.

뛰어난 실력, 감각, 열심히 배우고 노력하는 끈기 등 다른 여러 조건도 있지만, 결국 표현하지 않고는 못 배기는 이야기가 있어야, 작품도 깊어지는 것을 보았기 때문입니다.

굴곡진 삶이 좋은 예술을 만드는 것이 아니라, 누구나 살면서 느끼는 문제를 얼마나 정직하게, 깊이 받아들이는지가 더 중요하다고 말이죠.

그러니까 예술가들은 기구하고 비참한 삶을 사는 것이 아니라, 다른 사람들은 무심코 지나치는 평범한 일상에서도 수많은 것을 느끼고 표현한다는 것이었습니다.

오늘은 부르주아의 회고전을 통해 이 이야기를 해보겠습니다.

태어나기 싫었던 아이와,

세상에 나온 뒤의 외로움

세상에 나온 뒤의 외로움

| 어머니를 벗어나고 싶지 않았던 아이. 그럼에도 마침내 세상에 태어나 (어머니에게 버림받아) 느끼게 되는 끝없는 외로움, 허무와 결핍. 이번 전시에서는 위협적이지만 따스하고, 나약하지만 강한 거미 엄마 대신 깊은 고독과 허무를 곱씹으며 실을 잣는 여자로서 부르주아를 만났습니다. |

이번 모리미술관 ‘나는 지옥을 여러 번 다녀왔습니다. 말하자면 그곳은 황홀했습니다.’(I have been to hell and back. And let me tell you, it was wonderful)는 일본에서 27년 만에 열리는 루이스 부르주아의 회고전이자, 대형 설치 작품과 회화, 드로잉 판화 등 다양한 매체 100여 점을 선보이는 일본 최대 규모 전시입니다. (내년엔 호암미술관에서도 열립니다) 그만큼 많은 기대를 품고 전시장을 찾았습니다.

2년 전 뉴스레터에서 부르주아를 소개한 적이 있는데요. 그녀의 어린 시절 트라우마와 정신분석학을 공부하며 벗어난 과정에 집중했었는데.

그리고 전시장에 들어선 다음 이 상상은 약간 무너졌습니다.

먼저 인상 깊었던 건 부르주아가 아들 알랭을 출산하는 과정에서 느낀 감정들을 표현한 조각 작품입니다.

부르주아는 말수가 적은 아들 알랭을 ‘태어나기를 거부한 아이’라며 임신했을 때의 여러 모습을 천 조각으로 만들고, 글로도 감정을 남깁니다.

“엄마의 배에서 나오기를 거부한 아이가 있다. 이 아이의 출산까지 오랜 시간이 걸렸다.

아기는 무엇을 느꼈길래 자궁에서 떨어져 세상으로 나오기 싫었던 걸까?

이렇게 나타나길 거부하는 것이 이 아이의 성격, 감정, 행동에 얼마나 영향을 미칠까?

아기는 미래를 어떻게 마주하게 될까?

부끄러움을 많이 타서 자주 침묵을 하게 되다가, 그것이 어색함이나 적대적인 감정으로 발전하는 것은 아닐까.

그는 과묵한 아이다. 과묵했었지만, 결국 세상에 나왔다.”

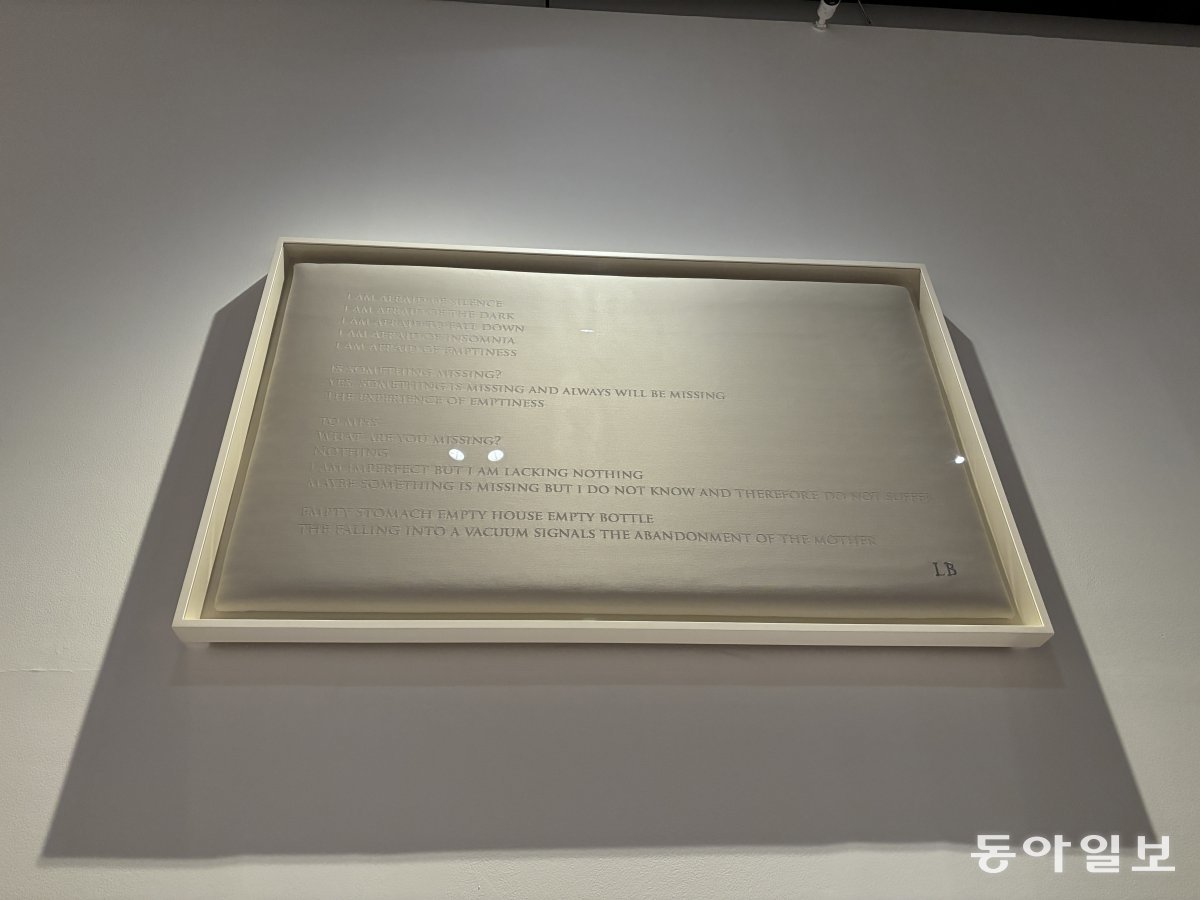

그리고 이 작품 맞은편엔 자수로 글귀를 새긴 작품 ‘나는 두렵다’(I am afraid, 2009)가 걸려 있었습니다.아기는 무엇을 느꼈길래 자궁에서 떨어져 세상으로 나오기 싫었던 걸까?

이렇게 나타나길 거부하는 것이 이 아이의 성격, 감정, 행동에 얼마나 영향을 미칠까?

아기는 미래를 어떻게 마주하게 될까?

부끄러움을 많이 타서 자주 침묵을 하게 되다가, 그것이 어색함이나 적대적인 감정으로 발전하는 것은 아닐까.

그는 과묵한 아이다. 과묵했었지만, 결국 세상에 나왔다.”

여기에 수놓아진 글귀는 이렇습니다.

나는 침묵이 두렵다

나는 어둠이 두렵다

나는 추락이 두렵다

나는 불면이 두렵다

나는 허무가 두렵다

무언가 부족한가?

그렇다. 내겐 무언가가 부족하고 그건 항상 그럴 것이다

허무에 대한 감각

부족하다

너는 무엇이 부족한가?

아무것도

난 불완전하지만 부족한게 아무것도 없다

어쩌면 무언가 부족하겠지만 모르기에 고통받지 않는다

빈 속 빈 집 빈 병

무의 상태로 떨어지는 것은 어머니에게 버림받는 것이다

어머니를 벗어나고 싶지 않았던 아이. 그럼에도 마침내 세상에 태어나 (어머니에게 버림받아) 느끼게 되는 끝없는 외로움, 허무와 결핍.나는 어둠이 두렵다

나는 추락이 두렵다

나는 불면이 두렵다

나는 허무가 두렵다

무언가 부족한가?

그렇다. 내겐 무언가가 부족하고 그건 항상 그럴 것이다

허무에 대한 감각

부족하다

너는 무엇이 부족한가?

아무것도

난 불완전하지만 부족한게 아무것도 없다

어쩌면 무언가 부족하겠지만 모르기에 고통받지 않는다

빈 속 빈 집 빈 병

무의 상태로 떨어지는 것은 어머니에게 버림받는 것이다

전시장 초입에 있는 두 작품에서 저는 사람이라면 누구나 마음 깊은 곳에서 느끼고 있지만 외면하는 그 감정이 펼쳐져 있음을 느낄 수 있었습니다.

그래서 이번 전시에서는 위협적이지만 따스하고, 나약하지만 강한 거미 엄마 대신 깊은 고독과 허무를 곱씹으며 실을 잣는 여자로서 부르주아를 만났습니다.

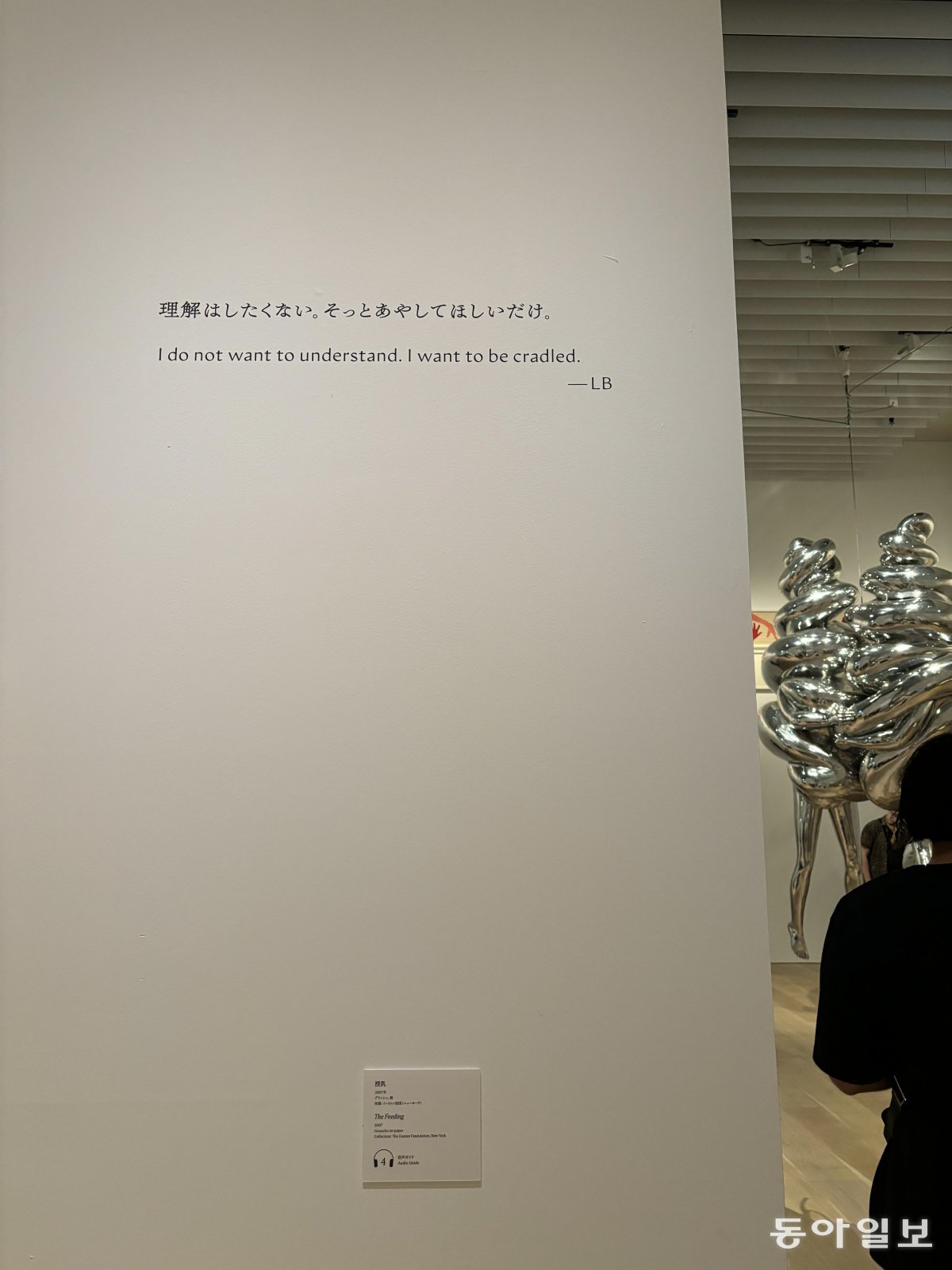

나는 알고 싶지 않다,

따스히 안기고 싶을 뿐

따스히 안기고 싶을 뿐

이런 감정을 시작으로 전시장에는 연인을 형상화한 크고 작은 조각 작품들을 여럿 만날 수 있었습니다.

서로 떨어지지 않을 것처럼 부둥켜안은 천 조각부터, 닿아 있지만 연결되진 않은 것 같은 금속 재질의 조각 작품까지.

사람이 살면서 만나게 되는 여러 관계에 대해 생각하게 하는 작품들이었습니다. 그 관계는 함께 공감하고 의존하며 따스한 안정감을 주지만, 때로는 영원히 닿을 수 없는 간극을 보여주며 고독을 느끼게 하는. 모든 관계에서 느낄 수 있는 변화무쌍한 감정들을 담고 있었습니다.

부르주아는 글을 통해서도 관계에서 느끼는 감정의 단상들을 솔직하게 표현합니다.

“내가 만약 다시 버림을 받는다면, 집에 불을 지를 것이다.” (1960년 날짜 없는 일기장에)

“버림받았다.

복수하고 싶다.

태어나게 된 것에 눈물 흘리길 원한다

사과를 원한다

나는 원한다

피를

내게 일어난 일을 다른 사람도 겪게 하고 싶다. 태어나는 것은 꺼내지는 것이고 버림받는 것이다. 거기서 분노가 오는 것이 아닐까?”

(1990년경 메모)

“나는 알고 싶지 않다. 따스히 안기고 싶을 뿐”

하고, 없애고, 다시 하고

(I do, I undo, I redo)

(I do, I undo, I redo)

| “부르주아의 삶은 매혹적이지만, 결국 평범한 한 사람의 인생이다. 그녀가 묘사하는 인간관계가 불러일으키는 여러 감정을 우리 모두는 부모, 자녀, 아내, 남편, 또는 연인으로서 살면서 느낀다. 사랑과 따스함은 물론 극단적 증오와 폭력, 그리고 질투까지. 우리는 보살핌과 보호를 받는다고 느끼다가도 하루아침에 고독과 불안을 느낄 수 있다. 사랑의 유혹을 받다가 배신을 당하기도 한다. 그러니 부르주아의 예술이 그녀의 삶을 주제로 하고 있지만, 그 내용과 의미는 분명히 보편적인 것이다.” |

부르주아가 남긴 메모들은 독기에 가득 차서 비관적인 느낌이 들기도 합니다. 전시장에 새겨진 글귀 중에는 작업을 멈추면 주변 사람을 공격하기에 그만둘 수 없다는 내용도 있습니다.

얼마나 공격적인 사람이었기에 그럴까?라고 생각할 수도 있지만, 반대로 그가 예민한 예술가로서 느끼는 수많은 감정을 건강하게 표출하는 과정이 예술이었음을 알 수 있는 대목입니다.

즉 허무 결핍 고독 같은 부정적인 감정들은 그녀가 왕성한 작업 활동을 하는 땔감이자 에너지였던 것입니다.

그런 점에서 흥미로웠던 또 다른 설치 작품은 ‘2번 죄인’(Culprit Number Two)이었습니다. 무거운 철문 6개로 둘러싸인 공간은 살짝 벌어진 틈으로 내부를 볼 수 있도록 만들어져있습니다. 그 안에는 위 사진처럼 조그마한 나무 의자와 얼굴이 겨우 보일 정도 크기의 동그란 거울이 보입니다.

나무 의자는 관객을 등진 방향으로 놓여 있어, 관객은 그 의자에 앉아 홀로 자기 얼굴만을 바라보는 사람을 상상하게 됩니다. 뒤로 열린 틈으로 언제든 나갈 수 있지만 이 사람은 스스로 만든 감옥에 있습니다.

타의로 갇힌 감옥이 아니라는 점에서 이곳은 오히려 나에게 주어진 문제를 마주하고 정면으로 해결하려는 의지가 담긴 공간임을 느낍니다.

삶에서 고통이 찾아올 때 처음엔 그걸 외면하고 덮어 두려 하지만, 완전히 해결하지 못해 결국 타인을 괴롭히거나 상처를 주기도 하죠.

‘장본인(Culprit)’이라는 제목은 “네 문제는 궁극적으로는 너만이 해결할 수 있다”는 목소리로 들립니다. 부르주아가 이 작품에 대해 남긴 말에서도 그 단서를 찾을 수 있습니다.

“(삶에서) 고통은 부정할 수 있는 것이 아니다. 나는 그 고통을 치유하거나 회피할 방법을 제시하려는 것이 아니다. 그냥 단순하게. 내가 가진 고통을 차분히 바라보고 그것을 이야기하고 싶다.”

그렇지만 이 감옥의 육중한 무게와 존재감도 무시할 수 없습니다. 여기서 저는 2000년 테이트모던이 개관할 때 터빈 홀을 처음으로 채웠던 부르주아의 타워 작품을 떠올렸습니다. 이 작품의 제목은 ‘나는 하고, 없애고, 다시 한다’(I do, I undo, I redo)‘.

그러니까 삶에서 시시각각 찾아오는 혼란을 마주하고, 해결하는 무언가를 만들었다가, 그것이 효용이 다하면 없애고 다시 새로운 것을 만드는. 끊임없는 과정 자체에 더 방점이 놓여있다는 것이었습니다.

당시 커미션을 맡았던 큐레이터 프랜시스 모리스의 회고에서도 이를 확인할 수 있습니다.

“탑 작업에 붙여진 제목, ‘하고, 없애고, 다시 하고’(I do, I Undo, I Redo)는 우리가 인생에서 타인과 관계를 정의하고 재정의하는 방식을 설명하기 위해 작가가 직접 골랐다. 하고, 없애고, 다시 하기란 사실상 부르주아의 모든 작업의 주제라고 할 만하다.”

또 모리스는 이런 말도 남겼습니다.

“그녀의 삶은 매혹적이고 흥미롭지만, 결국 평범한 한 사람의 인생이다.

그녀가 묘사하는 인간관계가 불러일으키는 여러 감정을 우리 모두는 부모, 자녀, 아내, 남편, 또는 연인으로 살면서 느낀다.

사랑과 따스함은 물론 극단적 증오와 폭력, 그리고 질투까지.

우리는 보살핌과 보호를 받는다고 느끼다가도 하루아침에 고독과 불안을 느낄 수 있다. 사랑의 유혹을 받다가 배신을 당하기도 한다. 그러니 부르주아의 예술이 그녀의 삶을 주제로 하고 있지만, 그 내용과 의미는 분명히 보편적인 것이다.”

자신의 삶을 깊이 파고들어 보편적인 이야기에 닿는 것. 그를 통해 수많은 사람들이 거울처럼 자기의 감정과 삶을 비춰보도록 하는 것. 좋은 예술 작품이 주는 감동을 다시 한번 생각하게 된 순간이었습니다.

※ ‘영감 한 스푼’은 예술에서 볼 수 있는 다양한 창의성의 사례를 중심으로 미술계 전반의 소식을 소개하는 뉴스레터입니다. 매주 목요일 아침 7시 발행됩니다.

▶뉴스레터 구독 신청

https://www.donga.com/news/Newsletter

영감 한 스푼 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

월요 초대석

구독

-

정세연의 음식처방

구독

-

횡설수설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![맨바닥에서 눈물 흘리는 여자는 성녀인가? [영감 한 스푼]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/11/21/130474091.1.jpg)

![[횡설수설/신광영]‘강제 키스 혀 절단 사건’ 60년 만의 재심](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130701777.2.thumb.jpg)

댓글 0