한림원서 노벨문학상 강연

“‘소년이 온다’ 쓰는 과정에서

‘과거가 현재 돕는다’ 느낀 순간 있어

쓴 책들 뒤로하고 앞으로 나아갈 것”

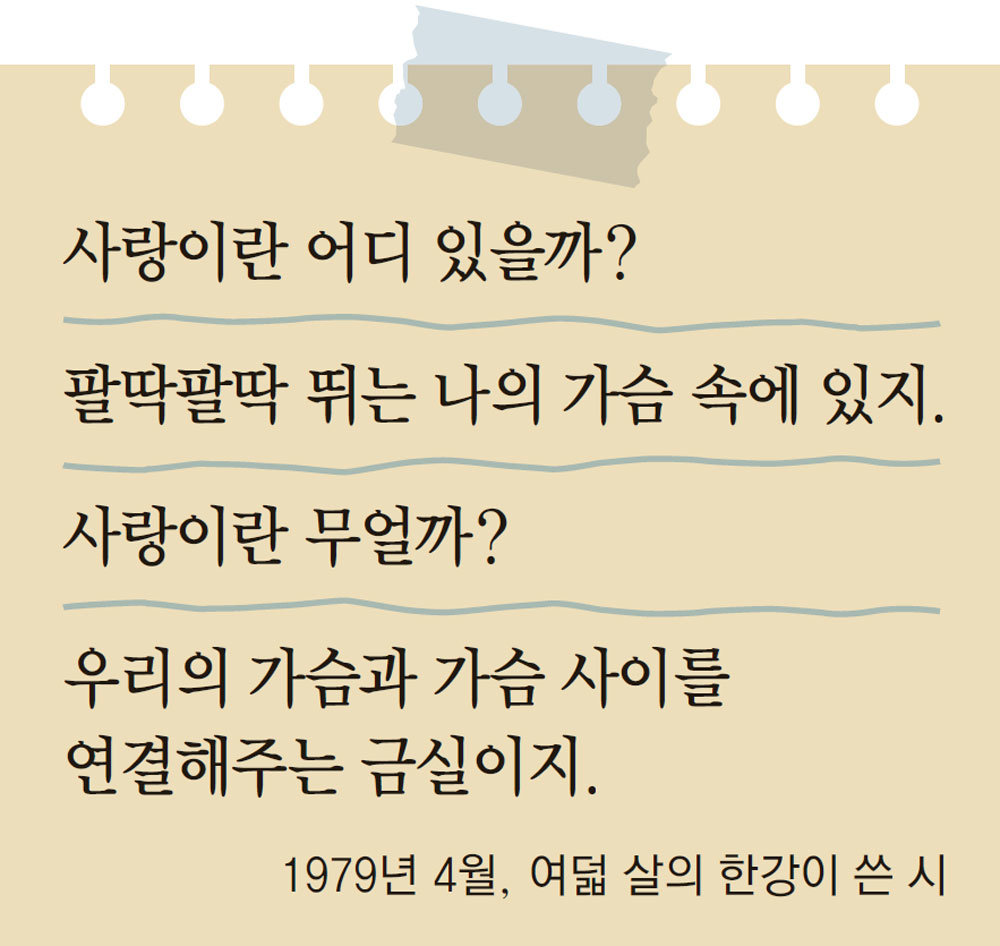

‘사랑이란 어디 있을까?/팔딱팔딱 뛰는 나의 가슴 속에 있지.’

소설가 한강은 7일(현지 시간) 스웨덴 한림원에서 열린 노벨 문학상 수상 기념 강연에서 1979년 자신이 여덟 살 때 쓴 시의 일부를 소개했다. 지난해 1월 창고를 정리하다 낡은 구두 상자에 담긴 유년 시절의 일기장 사이에서 이 시를 발견했다고. 한강은 “여덟 살 아이가 사용한 단어 몇 개가 지금의 나와 연결돼 있다”며 “1979년 4월의 아이는 사랑은 ‘나의 심장’이란 개인적인 장소에 위치한다고 썼고, 그 사랑의 정체에 대해선 ‘우리의 가슴과 가슴을 연결하는 금실’이라고 대답했다”고 설명했다.

그러면서 한강은 자신의 모든 질문이 언제나 ‘사랑’을 향해 있었다고 돌아봤다. 한강은 “‘작별하지 않는다’를 출간한 2021년 가을까지 ‘세계는 왜 이토록 폭력적이고 고통스러운가? 동시에 세계는 어떻게 이렇게 아름다운가?’란 두 질문이 나의 핵심이라고 생각해 왔다”며 “하지만 첫 소설부터 최근의 소설까지, 어쩌면 내 모든 질문들의 가장 깊은 겹은 언제나 사랑을 향하고 있었고, 그것이 내 삶의 가장 오래고 근원적인 배음(背音·낭독할 때 뒤에서 들려주는 음향)이었다”고 했다.

한강은 차기작 발언도 했다. “‘작별하지 않는다’를 출간한 뒤 3년이 흐른 지금, 아직 나는 다음의 소설을 완성하지 못하고 있다”면서 “태어난 지 두 시간 만에 세상을 떠난 언니에게 내 삶을 잠시 빌려주려 했던, 무엇으로도 결코 파괴될 수 없는 우리 안의 어떤 부분을 들여다보고 싶었던 ‘흰’과 형식적으로 연결되는 소설”이라고 설명했다.

한강은 “내가 느끼는 생생한 감각들을 전류처럼 문장들에 불어넣으려 하고, 그 전류가 읽는 사람들에게 전달되는 것을 느낄 때면 놀라고 감동한다”면서 “언어가 우리를 잇는 실이라는 것을, 그 실에 연결돼 주었고, 연결돼 줄 모든 분들에게 마음 깊은 감사의 인사를 드린다”고 했다. 그러면서 문학적 성취를 잊고 다시 길을 묵묵히 가겠다고 했다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0