시조

● 당선소감

지난 10월 말, 제가 글을 쓴 첫 그림책이 세상에 나왔습니다. 그즈음 다양한 운문에 관심이 깊어져 시조에 도전했는데, 쓰고 싶은 마음이 앞서 형식도 제대로 파악하지 않은 채 제멋대로 써버렸습니다. 몇 편을 써내고 나서야 종장 첫 음보 3글자라는 기본 형식조차 지키지 않았다는 사실을 깨닫고 홀로 얼굴을 붉히며 부끄러워했던 기억이 납니다.

형식을 바로잡아 쓴 첫 시조로 신춘문예에 당선되어 놀랍고 감사한 마음입니다. 혼자서 문학의 길을 걸어왔기에 스승과 문우는 없지만, 삶의 여정에서 만난 귀한 분들이 계십니다. 인생의 동반자 류민정, 삼성전자 재직 시절 상사였던 고 박희섭 상무님, 그리고 지난날 미숙했던 저를 감내한 가족과 지인들, 특히 황재선, 김지현, 김우승 형님, 이정규 사장님의 너그러운 이해를 잊지 못합니다. 도서출판 봄볕과 제천문화재단에도 고마운 마음을 전합니다. 마지막으로 신뢰와 격려로 제 작품을 선택해 주신 동아일보사와 심사위원님들께 깊이 감사드립니다.

△1971년 서울 출생 △한양대 경제학과 졸업

소통 끊어진 현실에 반성적 통찰 더해 진중한 무게감

시조

● 심사평

● 심사평

‘나무는 나비를 묻지 않았다’는 서정성 면에서 단연 돋보였지만 배면에 깔린 시대의 울림이 부족했다. ‘호스피스’는 번뜩이는 비유와 언어의 섬세함이 돋보였으나 당선작으로 선하기에는 울림 면에서 아쉬운 감이 있었다. ‘시장 골목 국숫집’은 우리의 지난한 현실을 그려내기에 알맞은 풍경화였다. 가락도 자연스럽고 가독성도 좋은 작품이라 몇 번이나 되읽게 했다. 다만 치열함이나 새로움 면에서는 부족하다고 판단했다.

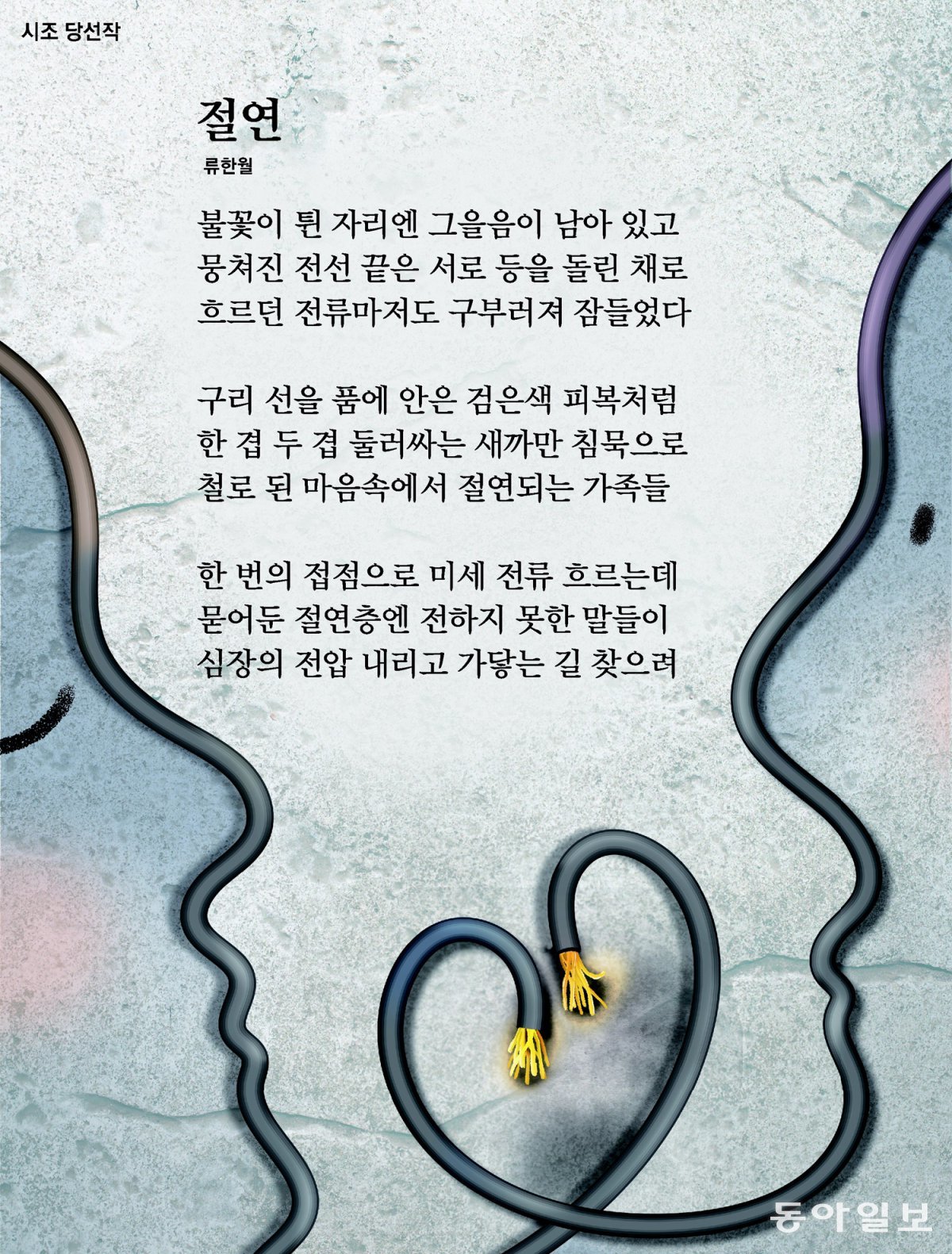

결국 올해의 행운은 ‘절연’에 돌아갔다. 끊어진 전선을 모티프로 내면적 소통이 단절되어 가는 작금의 가족 풍경을 절실하게 표현했다. 불안한 정치, 외부 의존도가 높은 경제, 남북 대치 상태에서의 복잡한 국제관계 등이 우리에게 주어진 현실이다. 이런 상황 속에서 이 작품이 환기하는 가족 간의 갈등은 이미 헝클릴 대로 헝클린 우리의 오늘을 보여줌과 동시에 반성적 성찰을 촉구한다는 점에서 진중한 무게감을 느낄 수 있었다. 더 노력하여 우리 시조의 내일을 열어가는 큰 시인이 되길 빈다.

이근배·이우걸 시조시인

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0