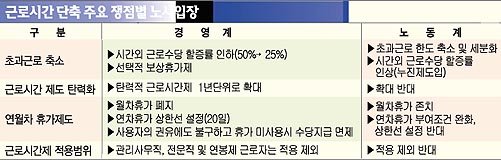

이날 합의에 이어 휴가 문제와 시간외 및 초과 근로수당, 구체적인 이행 일정 등 세부 사항과 시행령에 대해서는 노사정위 근로시간단축특위에서 논의를 계속하게 된다. 또 주5일 수업, 금융기관 및 관공서 근무 문제 등에 대해 관련 부처와 협의를 거쳐 결정하게 된다.

우리나라의 근로시간 단축 계획은 일본의 단계적 이행 선례를 대폭 준용할 것으로 알려졌다. 노동계는 지금까지 즉각 시행을 주장했지만 이번 합의에서는 ‘업종과 규모를 감안하여’라는 문구에 동의했다.

일본은 87년 근로기준법을 개정, 주 48시간에서 40시간으로의 단축을 시행했으나 기업의 규모 및 업종별로 3년씩 유예 조치를 둬 97년까지 48→46→44→40시간으로 이행했다. 99년까지는 지도 기간을 설정해 실질적으로는 11년에 걸쳐 단축이 이뤄졌다. 사무직이 제일 먼저 94년부터 40시간에 돌입했고 제조업과 건설업은 97년까지 44시간이 허용돼 가장 늦었다.

노동부 관계자는 “어느 나라든지 유예기간은 반드시 두었던 만큼 우리도 업종과 규모에 따라 시행 시기에 차이가 있을 것”이라며 “그러나 출발이 늦은 만큼 일본처럼 장기간이 소요되지는 않을 것”이라고 말했다.

현재 노동부는 최종 완료 시점을 빠르면 5년으로 보고 있으며 주42시간과 같은 중간 단계는 설정하지 않은 것으로 알려졌다.

또 다른 쟁점은 실근로시간의 단축 문제. 가능한 한 빨리 연 2000시간으로 줄인다는 합의문 문구에 대해 경영계는 마지막까지 반대 의사를 표했었다.

현재 우리나라 실근로시간은 연평균 2497시간이고 제조업의 경우는 2608시간. 일본은 93년 실근로시간을 줄이기 위해 초과 근로에 대한 가산임금을 25%에서 최고 50%로 상향조정했다. 또 유예 기간중에 근로시간 단축을 조기 실시하는 중소기업에 대해 지원금(25만∼375만엔)을 지급하는 등 근로시간 단축의 조기 정착에 주력했다. 이에 따라 95년에 이르러 실근로시간 연 1889시간을 달성할 수 있었다.

이에 대해 경영계는 “가산율을 낮춰야 근로자가 초과 근로를 하지 않을 것”이라는 논리로 현행 50%에서 25%로 낮출 것을 주장하고 있고 노동계는 “가산율이 높아야 사측이 초과 근로를 안 시킬 것”이라고 팽팽히 맞서고 있다.

연월차 및 생리휴가도 이번 합의로 인해 대폭 정비될 것으로 보인다. 합의문에 ‘국제 기준에 걸맞도록’이라고 명시한 것은 유급 월차휴가와 생리휴가 폐지를 의미한다는 것이 전문가들의 견해다.

또 경영계가 요구한 연차 유급휴가 상한선(20일)도 국제노동기구(ILO)기준이 연 18일인 만큼 전향적으로 검토될 것으로 알려졌다. 단 유급 특별휴가(여름휴가 등)는 단체협약 사안인 만큼 논의 대상에서 제외된다.

<김준석기자>kjs359@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개