게다가 구조조정 노력을 차별화하지 않고 일률적으로 80%를 지원키로 한 것도 문제로 지적된다. 어려운 상황에서도 살기 위해 몸집을 줄인 기업들은 오히려 불이익을 받는 ‘역차별’이 예상된다. 익명을 요구한 재정경제부 고위당국자는 “한국경제가 살기 위해선 자생력이 없는 부실기업을 예외 없이 정리하는 구조조정이 절실하다”고 지적했다. 그는 “정리가 유보된 부실 대기업 등에 대해 산업은행이 자금을 지원하는 것은 모럴해저드의 전형”이라고 지적했다.

실제로 98년부터 2년간 시행해온 워크아웃(기업개선) 제도로 멀쩡한 기업들이 부실화된 사례가 적지 않다. 워크아웃에 들어간 건설업체나 섬유업체들이 은행 지원을 등에 업고 덤핑수주에 나섬으로써 정상기업이 피해를 본 경우가 많았기 때문.

또 채권시장 정상화를 더욱 요원하게 만드는 부작용도 있다는 지적이다. 채권 전문가들은 “개점휴업 상태에 빠져 있는 채권시장이 활성화되기 위해선 기업신용도에 따라 금리가 차등화돼야 한다”며 “투기등급인 대기업회사채를 국책은행이 사주는 것은 신용사회 정착이라는 원칙에도 위배된다”고 비판했다.

세이에셋코리아자산운용 채권운용팀 관계자도 “부실기업 채권을 산업은행이 인수할 경우 채권시장 마비상황은 장기화될 것”이라며 “자체신용만으로 회사채 발행이 불가능한 비정상적 상황을 해소하려면 편법은 과감하게 없애야 한다”고 강조했다.

특히 현대전자 등 4대 재벌도 지원대상에 포함돼 있어 비판을 더 불러일으키고 있다. 김대중(金大中)정부가 지금까지 지키려고 노력한 원칙 중 하나는 4대그룹 계열사는 ‘자체 해결’하라는 것이었다. 지난해 10, 11월 현대건설 법정관리 불사 방침을 밝히면서 현대의 자구노력을 이끌어냈던 것도 바로 이런 원칙에 따른 것이었다.

재경부는 이에 대해 “관치(官治)와 효율성 논란을 일으킬 수 있는 산업은행의 부실기업 회사채인수 대책을 내놓은 것은 흔들리는 시장을 방치할 수 없었기 때문”(이종구 금융정책국장)이라고 설명하고 있다.

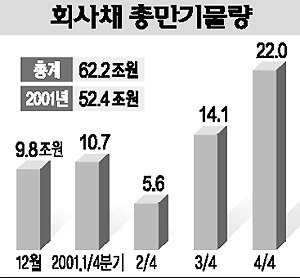

재경부는 지난해 12월26일 부실 대기업을 포함한 기업이 만기연장이 어려운 회사채의 20%만 부담하면 80%를 산업은행이 인수해주도록 하겠다고 밝혔다. 이렇게 지원될 회사채는 약20조원인 것으로 추정되고 있다. 이에 따라 1월 중 만기가 돌아오는 현대전자 회사채 4000억원어치 중 3200억원을 산업은행이 5일 지원하기로 했다. 또 2월에 만기가 되는 4000억원 중 3200억원어치도 인수해주기로 했다. 정부는 산업은행이 부실기업 회사채 인수로 자금이 어려워질 경우 한국은행이 RP(환매채)거래 형식으로 2조원을 지원할 방침이다.

<홍찬선기자>hcs@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개