19일 재계에 따르면 상장기업들은 올 주총을 앞두고 사외이사 확보에 부심하고 있다. 우량 기업들은 밀려드는 사외이사 선임 청탁에 적임자를 찾느라 골머리를 앓고 있다. 반면 재무구조가 나쁜 기업은 ‘권한은 적고 책임질 일은 많은’ 사외이사를 맡겠다고 나서는 인물이 없어 구인난을 겪고 있다. 사외이사제는 외부 인사를 이사로 선임해 기업경영의 투명성을 높이기 위한 것. 그러나 한국의 연고(緣故)주의 때문에 정착되지 못하고 갖가지 부작용을 빚고 있다.

▽주총 앞둔 기업, 사외이사 확보 비상〓이번 주총부터 자산 2조원 이상의 상장사는 등기이사의 50% 이상을 사외이사로 채워야 한다. 이에 따라 대기업들은 경영에도 도움이 되고 ‘바람막이’ 역할도 해줄 수 있는 적임자를 고르고 있다. 전문성을 갖추지 않은 인사들이 ‘낙하산’으로 들어오려 하고 있어 이들을 차단하는 것도 고민거리다.

한 대기업 관계자는 “최근 정치권, 관계 등 여러 경로를 통해 사외이사 선임 청탁이 들어온다”며 “하지만 주주이익을 중시해야 하므로 이런 인물을 뽑을 수는 없는 일”이라 말했다.

한편 참여연대 등 시민단체들은 소액주주의 이익을 대표할 사외이사를 추천하고 있다. 기업들은 시민단체의 요구도 무시할 수 없어 대응책 마련에 고심하고 있다.

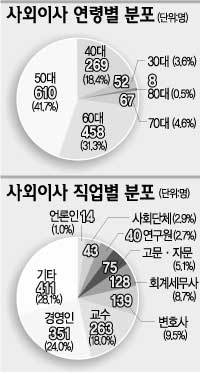

▽사외이사제, 왜 정착 안 되나〓시행 4년째를 맞은 사외이사제는 당초 도입 취지대로 ‘투명 경영’과 ‘경영전문성 제고’에 큰 도움을 주지 못하는 것으로 평가된다. 오너들이 자기 입맛에 맞는 인사를 고르면서 당초 목표가 변질됐다는 지적이다. 사외이사들이 오너들의 ‘거수기’ 역할을 한다는 비판도 그래서 나왔다. 오너들의 전횡에 반발해 중도 사퇴하는 사외이사도 늘고 있다. 지난해 4월부터 연말까지 총 116명의 사외이사가 중도 하차했다.

최근 기업들은 사외이사를 적게 선임하기 위해 등기이사의 수를 줄이기도 한다. 외부 인사 여럿을 영입하면 내부 경영행태가 드러날 것이므로 이들을 막기 위해 전체 이사 수를 감축하는 것. 김영진(金榮珍) 서울대 경영대 교수는 “한국의 사외이사제는 아직 초보단계에 머물고 있다”면서 “경영 투명성을 높여야 기업가치가 커지는 만큼 이 제도가 정착되도록 노력해야 할 것”이라고 말했다.

▽외국인 사외이사 총 66명〓이젠 사외이사도 외국에서 ‘수입’하는 시대가 본격화되고 있다. 현재 국내에서 활동하는 외국인 사외이사는 66명. 이번 주총에서 사외이사를 추가로 영입하려는 곳도 많다. 송상호(宋相鎬·경영학) 경희대 교수는 “대기업들의 외국인 지분이 높아진 데다 글로벌화된 환경에 적응하기 위해 이 같은 사례는 더욱 늘어날 것”이라고 말했다.

삼성전자는 16일 열린 사외이사후보 추천위원회에서 요란 맘(스웨덴)을 추천해 3번째 외국인 이사를 영입키로 했다. 전체 사외이사 7명 가운데 절반에 가까운 셈. 현대자동차에도 전체 이사 8명 가운데 2명의 외국인 사외이사가 활동중이다. 포철의 경우 98년부터 뉴욕은행 이사가 사외이사로 경영에 관여하고 있다.

<김동원기자>daviskim@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개