50줄에 접어든 필자의 입맛에도 패스트푸드가 맞을 정도이니 한국 사람들에게 패스트푸드가 얼마나 친숙한지를 새삼 깨닫는다.

요즘 중국 네이멍구에서 날아오는 황사에 관심이 쏠려 있다. 수천㎞ 떨어진 먼 곳에서 불어오는 황사처럼 한국 사회 전 분야에도 세계화 바람이 점점 거세지고 있다. 가장 더디게 변한다는 음식 분야도 예외는 아니다.

스타벅스 커피가 인기를 끌고 인도나 베트남 음식점도 심심찮게 주변에 생겨나고 있다. 스파게티나 도넛 등은 이미 젊은이들의 단골 메뉴가 됐다. 시골 노인들이 피자를 먹는 모습을 보면 음식의 세계화 바람을 실감한다.

지역색이 강한 음식을 세계화시키고 있는 게 바로 다국적 식품회사들이다. 네슬레, 하인즈, 나비스코, 유니레버 등 유명한 식품회사들이 자기들 입맛대로 세계인의 입맛을 길들이고 있다.

하지만 한국기업 중에는 아직 세계인의 입에 오르내리는 식품회사도, 세계인들이 즐기는 음식을 만들어 내는 기업도 없다. 한국 사람의 세계 음식문화에 대한 적응속도는 점점 빨라지는데 한국 음식의 세계화 속도는 더디기만 하다.

음식의 세계화가 이처럼 걸음마 단계인 것은 한국인들이 아직도 식품을 산업으로 보지 않기 때문이다. 집 또는 식당에서 늘 접하는 음식에서 산업화의 가능성을 읽어내는 이들이 드물기 때문이다. ‘기무치’의 예에서 보듯 오히려 일본 회사들이 한국의 고유 음식을 산업화해 세계시장에 진출하고 있다.

정부 역시 그동안 고유 식품의 시장 가능성을 인식하지 못했다. 식품을 하나의 산업, 특히 수출산업으로 육성하려는 의지는 농림부의 ‘김치’ 정도에서만 나타날 뿐이다. 심하게 말하면 정부는 식품을 식품의약품안전청의 규제대상으로만 보고 있을지도 모른다.

하지만 식품산업은 좁게는 한국인이 먹고사는 문제이고 크게는 세계인을 대상으로 하는 규모가 큰 산업이다. 인류가 존재하는 한 영원한 산업은 식품산업뿐이다. 더구나 국가간 이동이 활발해지면서 식품산업은 고수익의 ‘알짜 산업’으로 변하고 있다.

식품산업은 농업이나 수산업으로 분류되던 1차산업에서, 기능성 쌀의 등장에서 보듯이 새로운 기능을 첨가하는 2차산업으로, 나아가 바이오 혁명을 주도하는 생명산업으로 발전하고 있다.

때문에 주요 선진국은 반도체나 액정표시장치(LCD), 자동차와 정보통신처럼 식품산업을 ‘첨단산업’으로 육성하고 있다.

최근 산업자원부가 ‘100대 세계 일류상품’을 지정하면서 식품을 포함시킨 것은 다행스러운 일이다. 일본의 할인점과 편의점에서 없어서 못 파는 ‘양반김’처럼 한국의 식품산업은 얼마든지 고수익 상품을 만들어 낼 수 있다.

식품업계도 최근 몇 년 동안 김치의 숙성을 느리게 하거나 비빔밥, 설렁탕, 잡채와 같은 고유 음식을 세계인의 식탁에 올리기 위해 열심히 노력하고 있다.

최근 1, 2년 동안 식품업계의 해외 진출은 어느 때보다 활발했고 더욱 늘어날 것이다.

월드컵 같은 세계적 행사가 많은 올해야말로 한국 문화가 담긴 고유 음식을 세계에 알릴절호의 기회다. 정부와 소비자, 업계가 한 마음이 돼 이번 기회를 제대로 활용하기를 기대해본다.

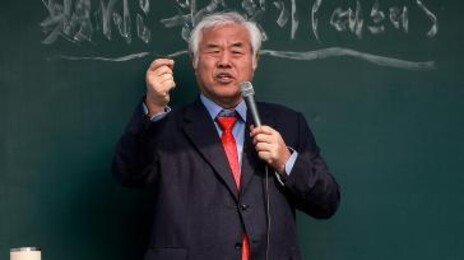

박인구 동원F&B 사장

바다이야기 : 경품용 상품권 유통 >

-

광화문에서

구독

-

김선미의 시크릿가든

구독

-

청계천 옆 사진관

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개