정부는 5일자로 대전 유성구 노은2지구를 분양권 전매 제한 등이 실시되는 ‘투기과열지구’로 지정했다. 이어 17일부터는 대전 전역과 충남북의 6개 시, 5개 군을 토지거래 절차를 까다롭게 만든 ‘토지거래허가구역’으로 지정할 계획이라고 발표했다. 이밖에도 가능한 모든 부동산투기 억제대책을 추가로 내놓을 방침이어서 최근 뜨거워졌던 충청권 부동산시장이 얼어붙을 가능성이 커졌다.

▽강도 높은 투기억제책 나온 배경=정부의 이 같은 움직임은 저금리와 증시 침체에 실망한 ‘투자세력’이 행정수도 개발이라는 ‘특급 호재’에 몰려 투기가 불붙을 것을 막기 위한 의도로 풀이된다. 실제로 300조∼400조원 규모로 추정되는 시중 부동자금 가운데 상당액이 충청권 부동산시장에 흘러들 가능성이 높다는 분석이다.

이런 가운데 일부 지역을 중심으로 이미 호가가 크게 오르는 등 투기 조짐이 나타난 것은 고(高)강도 대책이 나온 직접적 계기로 작용했다.

건설교통부에 따르면 이번에 토지거래허가구역으로 지정된 충청권 6개 시, 5개 군은 지난 달 16일 토지거래동향감시구역으로 지정된 뒤에도 △대전의 서구와 유성구 △충북의 청주 청원 △충남의 천안 공주 연기 등의 호가를 중심으로 땅값이 최저 4%에서 최고 20% 올랐다.

대전 서구 관저동의 임야는 지난해 12월 초 평당 30만원에서 이달 초 33만원으로 10%, 대전 유성구 구암동은 18만원에서 20만원으로 11.1% 각각 뛰었다.

또 충남 연기군 남면과 공주시 장기면, 천안시 목천읍은 5만∼5만5000원에서 6만원으로 9.1∼20%, 충북 청주시 흥덕구와 청원군 오창면은 각각 8만원, 4만원에서 3000원씩 상승한 것으로 나타났다.

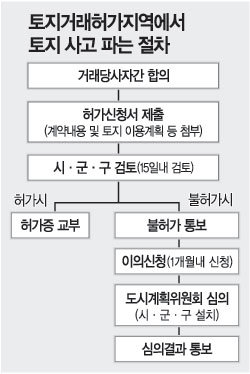

▽앞으로 어떻게 될까=토지거래허가구역으로 묶이면 토지용도별로 일정 규모 이상의 토지를 사고팔 때 관할 시군구청장의 허가를 받아야 한다.

만약 허가를 받지 않고 계약을 하거나 부정한 방법으로 허가를 받았다 들통 나면 2년 이하 징역이나 땅값의 30%에 상당하는 벌금을 물게 된다. 또 허가받은 목적대로 토지를 이용하지 않으면 1000만원 이하의 과태료도 물어야 한다.

추가 대책도 예고돼 있다.

정부는 이달 말 대전 전역을 양도소득세가 실거래가격으로 부과되는 ‘주택 투기지역’으로, 대전 서구와 유성구는 ‘토지 투기지역’으로 각각 지정할 계획이다.

또 이달 중 토지거래전산망을 가동, 지난해 7∼12월에 충청권에서 규모가 큰 토지를 사고 팔았거나 단기간에 거래한 투기 혐의자를 잡아내 국세청에 통보할 방침도 세웠다.

부동산정보업체 유니에셋의 오석건 전무는 “이 같은 융단폭격을 받아가며 버틸 만한 투기 세력은 없다”며 “충청권에서 행정수도 이전에 따른 특수(特需)를 기대한 투자는 당분간 어려울 것” 고 전망했다.

황재성기자 jsonhng@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0