개미의 두뇌 크기는 이 기사의 마침표(.)만큼이나 작다. 인간의 지능을 개미와 비교하는 것은 슈퍼컴퓨터와 주판을 비교하는 것보다 더 우스운 일이다. 그러나 개미 조직처럼 효율적이며 돌발 상황에 유연하게 대처하는 인간 조직은 찾아보기 힘들다.

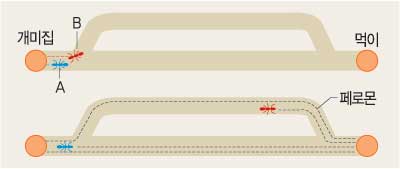

개미 무리가 가장 빠른 길을 찾아내는 비밀은 과학계에선 이미 알려져 있다. 개미가 분비하는 페로몬이라는 화학 물질 덕분이다. 개별 개미는 ‘페로몬이 더 많이 뿌려진 길을 선택한다’는 지극히 단순한 규칙만 따르지만 전체 조직은 가장 효율적으로 움직이게 된다. 이를 ‘무리지능(Swarm Intelligence)’이라고 부른다. 인공지능(AI·Artificial Intelligence)과 함께 애초에는 컴퓨터 공학 분야에서 나온 개념이다.

서구의 경영계에선 최근 이 같은 개념을 현장에 접목하려 하고 있다. 특히 슈퍼컴퓨터로도 계산하기 어려운 복잡한 문제를 풀 때, 이를테면 수송 분야에서 경유지가 여럿일 때 최적의 경로를 찾는 경우에 ‘개미의 지혜’를 활용한다.

예를 들어 인터넷은 언제 어느 곳에 트래픽이 몰릴지 알 수 없다. 가장 빠른 경로는 계속 바뀌므로 계산을 한다는 것 자체가 불가능하다. 공학자들은 일종의 ‘디지털 개미’들이 네트워크를 돌아다니면서 약간의 디지털 신호를 남겨놓고 돌아오게 하는 아이디어를 냈다. 프랑스텔레콤이나 브리티시텔레콤, MCI월드콤 등에서 이를 활용한 라우팅(routing) 방법을 적용하고 있다.

|

인터넷 서점의 물류 창고 역시 개미의 한 종류(Seed-harvester ant)에게 아이디어를 빌렸다. 이 종류의 개미는 마치 바통을 주고받듯 먹이를 나른다.

인터넷 서점에 도착하는 고객의 주문서엔 보통 서너권의 책이름이 적혀 있다. 전통적인 방법은 직원이 창고를 몇 개 구역으로 나눠 맡은 후 주문서를 전달해가며 자신의 구역에서 책을 뽑아 다음 구역으로 넘기는 것. 이럴 땐 이어달리기를 하듯 하는 게 훨씬 효율적이다. 구역을 정해주는 대신 ‘손에 책이 있을 때 사람을 만나면 다 넘겨주고 입구쪽으로 돌아온다’와 ‘책을 넘겨받으면 가는 길에 있는 책을 뽑아가며 출구 쪽으로 진행한다’는 규칙만 따르게 하는 것이다. 출판사인 맥그로 힐이나 음반판매업체인 블록버스터 뮤직 등의 물류창고에서 이 같은 방식을 적용하는 것으로 알려져 있다.

자동차 공장의 도색 라인은 꿀벌이 힌트를 줬다. 즉 평소에는 나이 든 벌들이 먹이를 찾지만 먹이가 떨어질 때쯤 되면 간호벌들까지 먹이를 찾는 대열에 합류하는 유연한 분업 조직을 흉내낸 것. 종전 도색공장에서는 미리 세워놓은 계획에 따라 노즐을 바꿔가며 페인트칠했다. 예를 들어 흰색 3대, 청색 2대, 검은색 1대의 순서로 페인트를 바꾸는 것. 그러나 방법을 바꿔 A색깔 도색작업이 10대 이상 밀리면 페인트 노즐을 A로 교체하는 규칙을 적용했다. 이 결과 노즐 교체 횟수가 훨씬 줄면서 비용을 절감했고 불확실성(고객주문변경이나 라인에서 문제 발생)에 대처하는 것도 훨씬 유연해졌다.

이처럼 무리지능에서 가장 중요한 개념은 개인이 단순한 규칙을 따르더라도 전체 조직의 행위는 복잡한 문제를 매우 효율적으로 해결할 수 있다는 것. 개미의 무리엔 지시를 내리는 ‘관리자 개미’가 없다. 무리지능 분야의 선구자 가운데 하나인 아이코시스템의 에릭 보나보는 최근 미국 오픈P2P닷컴과의 인터뷰에서 “중앙 집권적이고 통제적이어야 한다는 사고 방식을 바꾸는 게 가장 중요하다”고 지적했다. 지난 세기 서구의 경영학계를 지배했던 ‘지시와 통제’의 패러다임에 한낱 개미가 도전장을 내고 있는 셈이다.

그러나 아직은 연구의 초기. 효율성이 입증된 사례들은 대부분 ‘최적화 계산’을 하는 정도에 그치고 있다. 한국과학기술원(KAIST) 테크노경영대학원 이승규(李升圭) 교수는 “무리지능처럼 복잡성(Complexity) 개념을 경영 현장에 접목시키려는 시도는 획기적인 발상의 전환인 것은 분명하다”면서도 “다만 사람은 그보다 훨씬 복잡한 존재여서 숙제가 아직 많다”고 설명했다.

홍석민기자 smhong@donga.com

경제 포커스 >

-

횡설수설

구독

-

정경아의 퇴직생활백서

구독

-

사설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[경제 포커스]남녀 같고도 다른 쇼핑패턴](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![尹대통령 지지율 25.7%…6주 만에 20%대 중반 회복 [리얼미터]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130494571.4.thumb.jpg)

댓글 0