하지만 중개업자가 제시한 땅값은 평당 5100만원. 한 달 전보다 300만원이 더 올랐다. 그나마 즉시 계약금을 내지 않으면 안 팔겠다는 조건이었다. 류 이사는 결국 토지 매입을 포기했다.

땅값이 요지부동이다. 경기를 안 탄다. 아파트나 빌라를 지을 만한 땅은 오르면 올랐지 떨어지지 않는다.

땅 주인들은 “아파트 분양가가 높은 만큼 땅값도 그에 맞춰 오르는 게 당연하다”고 주장한다. 반면 주택업체들은 “높은 땅값 때문에 분양가가 오른다”고 반박한다.

시작이야 어찌됐든 ‘분양가 상승→땅값 상승→분양가 상승’이라는 악순환이 반복되고 있다. 그 부담은 소비자에게 돌아간다.

|

▽한 평에 5400만원=1월 서울에서 거래된 땅은 49만1000평. 12월보다 44% 줄었다.

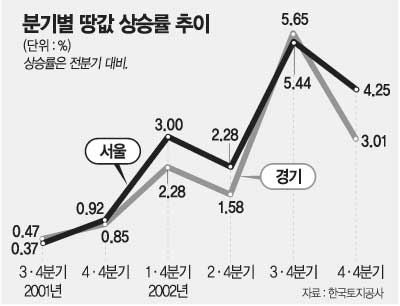

땅값 상승률도 작년 4·4분기(10∼12월)에 2.33% 올라 3·4분기(7∼9월)의 3.33%보다 1%포인트 낮아졌다.

수치로만 보면 토지시장은 안정기다. 그러나 집을 지을 수 있는 땅은 예외다.

서울 강남구 상업지역은 평당 5000만원을 호가한다. 삼성물산 건설부문이 모델하우스로 썼던 역삼동 부지는 최근 평당 5400만원에 매물로 나왔다. 이 땅 두 평이면 서울 노원구 상계동 주공 7단지 18평형 아파트(1억원) 한 채를 산 뒤 리모델링까지 할 수 있다.

빌라 사업자들이 많이 찾는 강남구 청담동 삼성동 논현동 일대 단독주택지도 마찬가지. 평당 1500만∼2000만원 선이다.

류 이사는 “청담동 땅은 최근 1년간 평당 700만∼900만원 올랐다”며 “땅을 찾는 이는 예전보다 줄었지만 가격 오름세는 아직까지도 현재진행형”이라고 말했다.

경기도도 땅값 안정을 기대하기는 어렵다. 부동산 개발회사 ‘P&D’가 올해 초 공매로 산 의정부시 의정부동 상업용지는 평당 650만원. 반면 일반 매매시장에 나온 바로 옆 상업용지는 평당 1200만원을 호가한다.

▽애타는 건설사, 느긋한 땅 주인=땅값이 그대로인 이유는 수급 불균형 때문. 서울에서 아파트나 빌라를 지을 땅은 한정돼 있다. 반면 수요는 많다.

특히 땅은 건물과 달리 취득 때 빚을 내 사는 경우가 드물다. 땅 주인들이 경기 변동에 민감하지 않은 것도 이 때문이다. 경기가 악화돼도 느긋하다.

높은 아파트 분양가도 ‘요지부동형 땅값’을 만드는 요인. P&D 임현욱 사장은 “값을 낮추자고 하면 지주들은 ‘아파트 분양가가 그렇게 높은데 왜 땅값을 내려야 하느냐’고 반문한다”고 말했다.

상황이 이렇다 보니 땅으로 ‘작전’을 벌이는 세력도 여전히 많다. 류 이사는 “청담동에서 빌라용 사업용지를 어렵게 매입한 뒤 추가 사업장을 물색해 보니 직전에 땅을 팔았던 사람이 금세 해당 토지의 주인으로 들어와 있었다”고 털어놨다. 그 땅 주인은 집을 지을 만한 땅만 골라 미리 사놓은 뒤 높은 값을 요구하는 ‘알 박기’ 전문가였던 것.

▽‘땅 기근’ 7월 이후 더 심각=‘국토의 계획 및 이용에 관한 법률’에 따르면 6월 말까지 일반주거지역은 입지 특성, 주택유형, 개발밀도에 따라 1∼3종으로 나뉜다. 종별로 세분되면 그간 일률적으로 300%(서울 기준) 이하였던 용적률이 최저 150% 이하로 낮아진다.

용적률은 대지 면적 대비 지하층을 뺀 건물 총 연면적. 아파트를 지으려면 보통 200% 안팎의 용적률이 필요하다.

따라서 7월부터는 서울에서 건축 가능한 땅이 더 줄어들 전망이다. 경기도도 용적률을 세분하는 작업을 진행 중이다.

결국 가뜩이나 심각한 ‘땅 기근’ 현상이 7월부터는 더 심각해질 가능성이 높은 셈이다.

고기정기자 koh@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0