일부 사업자들의 완력에 정책이 휘둘리는 경우도 있고, 정부가 억지로 추진하다 스스로 실효성을 잃기도 한다. 문제는 최근 들어 이런 사례가 빈번하고 심각하다는 것.

▽정책 실패 대가는 ‘수십조원’=지난해 말 6대 광역시로 확대 서비스 예정이었던 디지털TV 방송은 방송사들의 반발로 사업이 사실상 중단됐다. 이에 따라 전자업계는 이미 2조원가량의 손실을 봤으며 앞으로 수십조원대의 손실이 예상되지만 목소리도 못 내고 냉가슴만 앓고 있다. “방송사와의 관계가 악화되는 것을 원치 않는다”는 것.

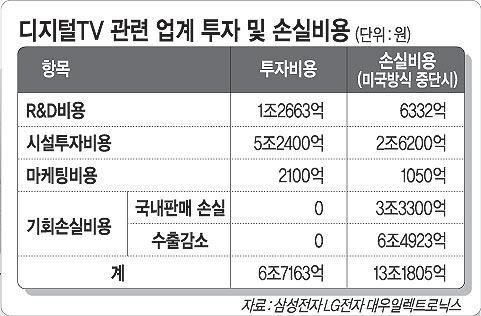

삼성전자 LG전자 대우일렉트로닉스 등 가전 3사는 1990년부터 미국식 고화질(HD) 디지털TV 관련 기술을 개발하기 시작해 미국(3216개) 일본(1596개)보다 많은 3462개의 국제 특허를 따냈다. 삼성전자 디지털TV는 현재 미국 시장에서 소니 제품보다 높은 값에 팔리고 있다.

2005년 228억달러(약 27조원)로 예상되는 디지털TV 시장에서 선두를 달리기 위해 삼성전자는 2조3000억원, LG전자는 1조5000억원 규모의 추가 투자계획도 세워 놨다.

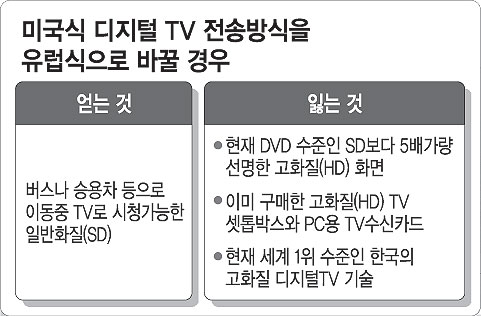

전자산업진흥회에 따르면 미국식 전송방식이 취소된다면 업계는 생산라인 부품 교체, 장비 폐기 등으로 취소와 동시에 13조원의 순손실이 생긴다. 국내 시장이 사라지면 연구개발 및 마케팅 비용 6조7000억원을 회수할 길도 불투명해진다. 네덜란드 필립스, 영국 NTL 등에 지급해야 하는 유럽식 핵심기술 로열티도 큰 부담.

미국 방식이 취소되면 시청자는 일러야 2007년경부터 DTV를 볼 수 있다. 정책을 믿고 디지털TV 수상기를 미리 산 소비자도 100만명이나 된다.

▽위성DMB로 불똥=DTV 사업 차질로 2월 위성 발사 예정인 위성DMB(디지털멀티미디어방송) 서비스도 전망이 불투명해졌다. 담당 공무원들이 DTV 논쟁에 몰두하느라 위성DMB에는 신경을 못 쓰고 있기 때문.

무궁화위성이 1995년 발사됐다가 방송법 개정이 늦어져 5년간 헛돈을 쓴 전례가 있어 SK텔레콤은 두려움에 떨고 있다. 사업 허가가 안 날 경우 SK텔레콤이 감수해야 할 손실은 연간 192억원.

정보통신부 방송위성과 이재홍 과장은 “위성DMB의 중요성을 모르는 것은 아니나 현재는 업무의 90% 이상을 디지털TV에 집중할 수밖에 없다”고 털어놓았다. 방송위성과는 그동안 과장 사무관 등 인력 3명이 전송방식 문제 등을 처리해 오던 중 최근 사태가 악화되자 7명으로 인원을 늘렸다.

▽권위 잃은 정책=번호이동성 제도 역시 ‘경쟁 활성화와 소비자 편의’라는 정책 목적과 달리 불법보조금과 과장광고 논쟁으로 얼룩지고 있다. 수천억∼수조원대의 이권이 걸려 있는 상황에서 매출액의 2%를 못 넘게 돼 있는 과징금은 ‘껌 값 수준’. “업체가 휘청할 정도로 과징금을 높여야 한다”는 주장도 나오고 있다.

KTF SK텔레콤의 W-CDMA는 정책 스스로 혼선을 자초한 경우. 정부가 ‘2003년 이내 상용서비스 시작’을 밀어붙이자 업체들은 2003년을 사흘 남기고 시제품 수준의 단말기 수백 대로 ‘눈 가리고 아웅’ 식의 임대사업을 시작했다. 잠재수요가 거의 없는 현실을 고려하지 않은 정부의 정책 강행이 기형 서비스를 낳았다는 평가.

정보통신정책연구원(KISDI) 김희수 연구위원은 “논란의 여지없이 명백하다는 이유로 정통부가 안이하게 대응한 측면이 없지 않다”며 “지금처럼 일이 터지면 대화에 나설 게 아니라 정책수립 단계부터 광범위한 공감대를 형성하려는 장치 마련이 필요하다”고 지적했다.

|

|

나성엽 기자 cpu@donga.com

경제 포커스 >

-

후벼파는 한마디

구독

-

글로벌 포커스

구독

-

동아리

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[경제 포커스]갈팡질팡하는 방송통신정책](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![심한 통증 없는데 발은 퉁퉁, 손가락 울퉁불퉁… “통풍입니다”[병을 이겨내는 사람들]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130742179.1.thumb.jpg)

![한덕수 대행은 왜 탄핵을 자초했을까[오늘과 내일/김승련]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130742312.1.thumb.jpg)

댓글 0