쉽사리 성공을 점치기 어려운 게 한국의 현실이다. 그러나 탄탄한 전문 지식으로 무장한 이공계 출신이라면 이야기가 달라진다.

통신 부가서비스 솔루션 개발업체 ‘헤리트’의 한미숙(韓美淑·41) 사장이 딱 이런 경우다. 그는 2000년 한국전자통신연구원(ETRI)의 연구원 자리를 박차고 동료 여성 연구원과 벤처 창업에 도전했다.

|

“외환위기 이후 정부출연연구소에 대대적인 구조조정이 시작됐습니다. 남자 연구원들은 창업이라도 하겠다고 나섰지만 여자들은 직장을 잃을까 눈치만 살피는 상황이었죠. ‘이대로 물러설 수는 없다’는 생각에 동료를 설득했습니다.”

한 사장이 퇴직금 등을 털어 세운 자본금 1억8000만원의 벤처기업 헤리트는 지난해 연 매출 63억원, 영업이익 6억원에 이르는 알짜 회사로 컸다. 올해는 매출 150억원, 영업이익 20억원을 바라본다.

▽실력으로 승부한다=헤리트(HERIT)는 ‘Heritage of IT’의 약자. 그러나 업계에서는 ‘Her+IT(그녀의 IT)’로 통한다. 공동 창업자인 한 사장과 김기령(39·金起伶) 기술이사(CTO)가 모두 여성이기 때문.

여자라고 만만하게 볼 상대는 아니다. 이들은 국내 통신 부가서비스 분야에서 손꼽히는 전문가. 김 이사는 통신 부가서비스인 080서비스 등 국내 지능망시스템 개발 주역의 한사람이다. 한 사장은 레고 블록처럼 표준에 맞춰 인터넷, 이동통신, 유선통신을 하나로 묶는 차세대 개방형 네트워크의 전문가다.

“단순한 이사와 사장의 관계가 아닙니다. 눈빛만 봐도 마음을 읽을 정도로 든든한 사업 파트너이자 친구 사이죠.”

잘 조합된 여성 연구원들의 끈끈한 네트워크는 탄탄한 기술력을 만들어냈다.

2002년 벤처 경기가 꽁꽁 얼어붙은 상황에서도 싱가포르 재경부와 한국 중소기업청이 참여한 투자펀드에서 20억원, 삼성전자에서 5억원을 투자받았다. 기술력이 없었다면 2001년 매출액 10억원 수준의 벤처에는 불가능한 일이었을지 모른다.

|

▽‘유리천장’을 뚫어라=한 사장은 여성 이공계의 위기가 ‘유리벽’과 ‘유리천장’에서 시작된다고 말한다. 우수한 이공계 출신 여성들의 꿈을 가로막는 사회적 진입 장벽과 승진 차별을 두고 하는 얘기다.

그가 ETRI에 입사한 뒤 처음 맡은 일은 복사 등 잔심부름. 아무도 시키지 않았지만 혼자서 컴퓨터 언어의 코딩 패턴을 분석하는 논문을 토대로 프로그램을 짜는 ‘실력 행사’를 한 뒤에야 개발 업무가 주어졌다.

1999년 ETRI에서 처음 창업 희망자를 공모했을 때도 심사위원들에게 “여자가 왜 안정된 연구원을 그만두느냐”거나 “남자도 어려운데 여자가 창업을 해서 1년을 버틸 수 있겠느냐”는 달갑지 않은 걱정부터 들었다.

사업 초기도 마찬가지였다. 기술을 알리는 일보다 “툭하면 찔찔 짜는 여자들과 비즈니스를 할 수 없다”는 거래처의 ‘마초(macho·남성 우월주의자)’들을 쫓아다니며 설득하는 게 더 어려웠다.

“이공계 출신 여성의 운명은 ‘백조’와 비슷합니다. 겉으로는 우아해 보이지만 물 밑으로는 살아남기 위해 필사적으로 발을 놀려야 하죠.”

그러나 사회적 편견보다 이를 핑계로 스스로 유리벽에 가두고 도전을 멈추는 여성들의 나약함이 더 문제라고 그는 지적한다.

|

▽여성이 나서야 세상이 바뀐다=“여성이 국민소득 2만달러 시대를 이끄는 견인차 역할을 해야 합니다.”

인구의 절반을 차지하는 남성이 나머지 절반인 여성을 먹여 살리는 전근대적인 시스템으로는 2만달러 시대에 이를 수 없다. 여성 스스로가 일자리를 만들고 가치를 창출하는 주축이 돼야 한다는 소리다.

한국 여성의 경제활동 참가율은 작년 49.6%. 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균인 61.3%보다 10%포인트 이상 낮다. 1994년 47.8%를 보인 이후 10년간 고작 2%포인트 늘어나는 데 그쳤다.

임원 승진은 더 바늘구멍이다. 지난해 5월 채용정보업체 인크루트가 국내 대기업 105개 업체를 조사한 결과 여성 임원은 19명에 불과했다. 미국 500대 기업의 경우 여성 임원 비중이 2000년 12.5%, 2002년 15.7%인 것에 비하면 매우 적은 수다.

한 사장은 “지금은 상황이 어렵지만 거꾸로 뒤집어보면 그만큼 기회가 많다는 뜻이다. 앞으로 10년 뒤에는 여성 이공계의 시대가 열릴 것이다”고 말했다.

▼특별취재팀▼

▽팀장=신연수 경제부 기자(차장급)

▽경제부=박 용 김태한 이은우 고기정 기자

▽사회1부=전지원 기자

▽동아사이언스=김훈기 이충환 기자

▼여성연구원 채용확대 등 획기적 대책 절실▼

작년 말 한국기계연구원에 5년 만에 처음으로 여성 연구원 2명이 입사했다. 이들이 들어가기 전까지 27년간 이 연구원에 발을 디딘 여성은 단 3명.

이들은 국내 명문대에서 기계공학 박사학위를 따고 미국 하버드대와 버클리대 등에서 박사후과정(포스트닥)을 할 정도로 실력이 만만찮은 재원들이다.

기계연구원뿐만 아니다. 최근 정부 출연 연구기관을 중심으로 여성 이공계 인력 채용이 늘고 있다.

과학기술부는 국공립대학, 정부 출연 연구기관 등 74곳을 대상으로 현재 10.7% 수준인 여성 연구원의 비율을 2006년 15%, 2010년 20%, 2011년 이후 30%로 점차 끌어올릴 계획이다.

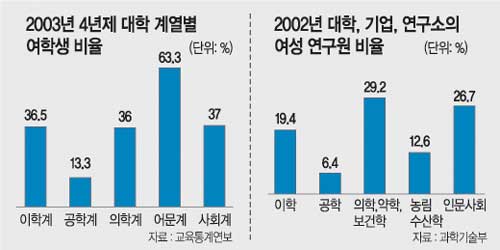

공학계열 여대생 수도 조금씩 늘고 있다. 지난해 4년제 대학의 공학계열 여학생 비율은 13.3%로 1995년에 비해 6%포인트 올랐다. 전통적으로 여학생 비율이 높았던 이학계열은 지난해 36.5%.

그러나 막상 뚜껑을 열어보면 속사정은 다르다. 여학생들의 이공계열 지원이 양적으로 늘었지만 우수한 학생이 이공계를 피하는 ‘이공계 기피 현상’은 갈수록 심해지고 있다.

대학수학능력시험 1등급(상위 4% 이내) 상위권 학생 중 여학생 비율은 1998년 31%에서 2001년 39%로 늘었다.

그러나 이들 상위권 여학생의 공학계열 진학률은 1998년 22.2%에서 2001년 14.6%로 줄었다. 같은 기간 의학계열 진학률은 39.6%에서 44.5%로 늘었다.

성적이 뛰어난 여학생들이 이공계를 기피하고 의대를 선호하는 현상이 갈수록 심해지고 있다는 것이다. 이공계 기피 현상을 해결하는 데 여학생이 중요한 열쇠라는 소리도 된다.

전문가들은 여학생들이 이공계를 꺼리는 원인으로 취업과 승진의 불이익을 꼽는다. 국공립대의 경우 2003년 현재 공대 교수 2757명 중 여성은 27명으로 1%에 불과했다. 2000년 과학기술계 정부 출연 연구소의 여성 연구원 비율은 △연구원급 15.6% △선임급 7.8% △책임급 2.8% 등으로 직급이 오를수록 낮았다.

과학기술정책연구원 이은경(李恩京) 부연구위원은 “여성 이공계 전공자들이 상위 직급으로 올라갈수록 승진이 정체되는 ‘병목 현상’을 해소하면 우수한 여학생의 이공계 지원이 늘어나는 선순환이 일어날 것”이라고 말했다.

벤처 창업 등 이공계 여성 스스로 자신의 비전을 개척할 수 있도록 지원하는 대책이 필요하다는 지적도 나오고 있다. 이와 함께 여학생의 이공계 진학을 유도하기 위해 여학생 친화적인 과학프로그램과 과학영재육성 프로그램 등을 강화해야 한다는 얘기도 나온다.

|

박용기자 parky@donga.com

과학기술이 희망이다 >

-

사설

구독

-

딥다이브

구독

-

새로 나왔어요

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[과학기술이 희망이다]⑥공학기술은 경영의 밑천](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0