워크아웃제도의 성공 여부에 대해선 전문가들 사이에서도 의견이 엇갈린다.

제도 도입 당시 정부가 한국 산업의 미래에 대한 ‘비전’ 없이 은행권의 채권 회수에 무게를 둬 ‘살려야 할 기업이 죽고, 죽을 기업이 사는’ 부작용이 생겼다는 비판이 제기됐다.

이에 대해 워크아웃제도가 없었으면 부도가 났을 기업들이 상당수 살아났다는 점을 강조하는 의견도 많다.

하지만 전문가들은 많은 중견 기업들이 새 주인을 찾지 못한 채 채권단 관리상태로 남아 있는 점은 문제라고 지적한다. ‘빚 받아내기’가 목적인 은행들이 기업을 경영하다보니 공격적 투자는 엄두도 못 내고 있기 때문이다. 》

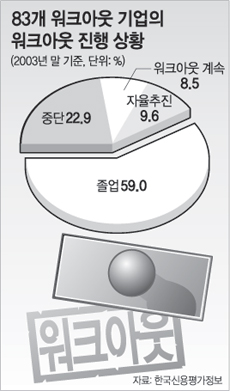

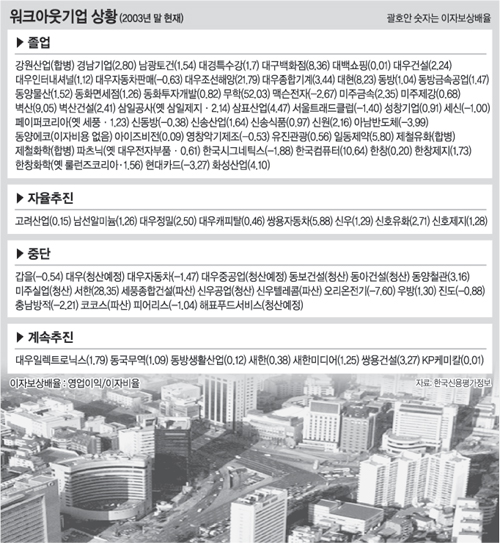

▽기업 회생은 절반의 성공=1998년 당시 정부는 워크아웃에 들어온 기업의 이자보상배율이 1.5 이상이 되면 회생한 것으로 봐야 한다는 내부 기준을 세웠다.

한국신용평가정보에 따르면 2003년 말 현재 영업을 하고 있는 워크아웃 대상기업 가운데 이자보상배율 1.5 이상인 기업은 41.4%, 1.5 미만인 기업은 58.6%였다. 결국 워크아웃제도를 통한 기업 회생의 성적은 ‘절반에 못 미치는 성공’인 셈이다.

이에 대해 한국개발연구원 강동수(姜東秀) 연구위원은 “외환위기를 맞은 당시 정부로서는 기업의 회생보다는 은행의 회수율을 높여 금융기관의 건전성을 높이는 것이 더 중요했다”면서 “이후 채권단은 워크아웃 기업에 추가로 지원한 액수의 3배가 넘는 채권을 회수했으며 이 과정에서 은행권의 기업구조조정 능력은 대단히 높아졌다”고 평가했다.

실제로 금융권은 워크아웃을 통해 쌓은 기업구조조정 능력을 지난해 3월 SK네트웍스(옛 SK글로벌) 사태를 처리하는 과정에서 잘 보여줬다.

당시 하나은행은 초기 워크아웃 과정에서 문제점으로 지적됐던 국내 채권단과 해외 채권단의 차별 대우 없이 매끄럽게 사태를 처리했다는 평가를 받았다.

▽기업의 옥석 가리기 제대로 이뤄졌나=전문가들은 워크아웃제도가 채권 회수에만 집중돼 기업에 대한 ‘옥석 가리기’가 제대로 이뤄지지 못했다는 점을 문제점으로 꼽고 있다.

한국자산관리공사 최범(崔范) 해외사업본부장은 “워크아웃의 가장 큰 문제점은 제도 도입의 주체였던 정부가 산업정책에 ‘장기적 비전’을 갖고 있지 못했다는 점”이라고 지적했다.

그는 “정부가 미래의 성장 동력에 대한 가이드라인을 제시하지 못한 상태에서 기업의 생사가 은행에만 맡겨져 반드시 살렸어야 할 기업이 청산되거나 죽어야 할 기업은 살아난 사례도 일부 있었다”고 말했다.

채권단의 도움으로 생명을 유지한 화섬, 제지업체들 일부는 관련 업계의 정상적 경쟁체제를 훼손시켰다는 지적도 나온다.

A화섬업체 관계자는 “수조원의 부채를 채권단이 출자전환하면서 워크아웃에 들어간 한 섬유업체가 금융 부담이 없다는 이유로 계속 저가 공세를 펴자 우량업체였던 대한화섬이 생산량을 감축했고 코오롱도 지난해 20여년 만에 처음으로 적자를 냈다”고 말했다.

한편 최근 채권단의 워크아웃 기업 처리에 대한 원칙에도 조금씩 변화의 조짐이 나타나고 있다. 대우조선해양 채권단은 최근 대우조선해양의 매각 입찰 지원자로 중국 등 외국계 기업은 제외하겠다고 밝혔다. 세계 조선업계 3위인 대우조선해양이 중국 기업으로 넘어갈 경우 한국 조선업의 경쟁력이 크게 훼손될 것이라는 우려 때문이다.

▽워크아웃 졸업 서둘러야 한다=금융감독원에 따르면 채권단이 대주주인 워크아웃 기업 35개사 중 2004년 4월 현재 새로운 주인을 찾은 곳은 16개사에 불과했다. 나머지 19개 기업 중 상당수는 워크아웃을 졸업해 경영이 정상화됐지만 여전히 채권단의 관리를 받고 있는 것이다.

전문가들은 금융기관의 특성상 채권단 관리가 장기화될수록 적극적 투자는 힘들어지고 기업의 경쟁력은 계속 약화될 가능성이 높다고 지적한다.

98년 당시 금감원 심의관으로 워크아웃 시스템을 설계했던 서근우(徐槿宇) 한국금융연구원 수석연구위원은 “투자자가 아니라 채권자인 은행들이 경영권을 계속 갖고 있으면 기업의 적극적 투자는 기대하기 힘들다”고 지적했다. 그는 “은행이 제조업체를 5∼6년 이상 관리할 경우 설비투자 노후화 등으로 기업의 생존 가능성이 희박해지는 만큼 정부가 나서서라도 주인 찾아주기를 독려해야 한다”고 주장했다.

그러나 은행권에서는 정부가 대주주인 은행이 많은 상황에서 워크아웃 기업 매각이 단시간에 늘어날 것으로 기대하기는 힘든 것으로 보고 있다.

A은행의 기업구조조정 담당 부행장은 “기업을 매각하면 반드시 ‘헐값 매각’이라는 비난을 피하기 힘든 만큼 추진 주체가 과도한 부담을 져야 한다”면서 “최근에는 매각 대상 기업 내부의 노조와 임원들까지 고용에 대한 불안감 때문에 새 주인 찾기를 반대하고 있어 매각 작업이 쉽지 않다”고 말했다.

이와 관련, 남광토건을 워크아웃에서 조기 졸업시킨 하나은행의 김승유(金勝猷) 행장은 “기업도 사람과 같아서 ‘중환자실’에 너무 오래 뉘어두면 살아날 확률이 줄어든다”면서 “은행이 적극적으로 나서 이익 창출 수단을 마련해 주는 등 적극적으로 지원해 서둘러 워크아웃을 마무리하는 것이 기업과 은행 모두를 위해 좋은 일”이라고 밝혔다.

박중현기자 sanjuck@donga.com

배극인기자 bae2150@donga.com

신석호기자 kyle@donga.com

▼채권단 맡은 35곳중 16곳만 매각▼

|

중국 란싱(藍星)그룹의 쌍용차 인수가 무산되고 대우종합기계 노조가 자사인수 전에 뛰어들면서 워크아웃 기업의 ‘주인 찾기’가 관심을 모으고 있다.

채권단은 기업의 워크아웃이 성공적으로 끝나면 대주주나 채권자로 남아 있으면서 장기간에 걸쳐 빌려주었던 채권을 회수하거나 기업을 새 주인에게 파는 선택을 해야 한다.

기업을 팔면 채권을 확실하게 회수하고 미래의 불확실성에서 벗어날 수 있다. 그러나 잘 키운 딸을 시집보내는 것처럼 새 주인 찾기가 쉽지만은 않다.

우리은행 이순우(李舜雨) 부행장은 “새 주인을 고를 때는 제값을 치를 만큼 돈이 있는지와 기업을 잘 키워갈 능력과 의지가 있는지를 동시에 따진다”고 말했다.

그러나 돈이 있는 쪽은 능력이 없고 능력이 있으면 돈이 없는 경우가 많다는 것이 채권단 실무자들의 고민이다.

올해 1월 CJ컨소시엄에 인수된 신동방은 2001년 롯데삼강, 2003년 동원컨소시엄이 각각 인수를 추진했다가 주머니 사정 등의 이유로 막판에 포기했다.

하나은행 이남용(李南容) 기업개선본부장은 “채권단과 인수 희망자, 회사 직원 등 3자의 뜻이 다 잘 맞아야 좋은 매각이 가능하다”고 지적했다.

특히 직원들은 매각 이후 고용 문제에 민감할 수밖에 없다. 채권단은 시세 차익을 노리는 펀드 등을 가급적 배제하고 고용승계를 중요한 매각 조건으로 제시한다.

채권단이 대주주인 35개 기업 가운데 어려운 과정을 거치고 새 주인을 찾은 16개 회사는 매우 성공적인 경우다.

16개 기업 모두 국내 자본에 인수됐다. 8개는 동일 업종의 단일 회사에, 8개는 동일 업종 기업이 포함된 컨소시엄을 새 주인으로 맞았다.

강원산업이 2000년 3월 INI스틸(옛 인천제철)에 인수됐고 건설업체 가운데 가장 빨리 워크아웃을 졸업한 남광토건은 부동산 개발회사가 포함된 컨소시엄에 팔렸다.

매각 방식으로는 주식인수가 10개사로 가장 많고 주식-부채인수, 자산-부채인수, 유상증자 및 회사채 인수 방식 등이 사용됐다.

한편 벽산건설은 올해 4월 옛 대주주인 김희철(金熙喆) 벽산 회장에게 인수돼 16개 기업 가운데 부실기업 경영주가 경영권을 회복한 유일한 사례로 기록됐다.

이어 장치혁(張致赫) 전 고합 회장과 정태수(鄭泰守) 전 한보그룹 총회장도 각각 KP케미칼과 한보철강의 경영권 회복을 시도해 논란이 벌어졌다.

그러나 벽산 김 회장은 경우가 다르다는 것이 주채권은행인 우리은행의 설명이다. 이 부행장은 “김 회장은 본인이 아닌 동생의 부실경영에 책임을 지고 채권단의 손해를 최소화하는 차원에서 주식을 다시 사들이기로 결정한 것”이라고 설명했다.

실제로 김 회장은 1093억원을 들여 액면가보다 많은 주당 5657원에 벽산건설 주식 1932만여주를 사들였다.

공적자금관리위원회와 한국자산관리공사는 4일 대우종합기계 사무 생산직 노조의 인수전 참여를 허용하고 입찰제안서를 받기로 했다.

노조는 “노사관계 안정 등 노조가 회사를 인수한 뒤 장점이 많다”고 주장하고 있다. 그러나 노조가 충분한 자금력과 경영능력을 가졌는지 불투명하다는 점에서 논란이 예상된다.

신석호기자 kyle@donga.com

| 채권단이 대주주인 워크아웃 기업 매각 현황 | ||

| 기업 | 매각일자 | 매수자 |

| 강원산업 | 2000.3.15 | INI스틸(옛 인천제철) |

| 한국시그네틱스 | 2000.3.31 | 영풍 |

| 맥슨텔레콤 | 2000.7.3 | 세원텔레콤 |

| 아남반도체 | 2000.10.30 | 엠코테크놀러지 |

| 제철화학 | 2001.5.1 | 동양제철화학 |

| 다이너스카드(현대카드) | 2001.8.21 | 현대캐피탈 |

| 세풍 | 2002.10.15 | 버츄얼텍컨소시엄 |

| 미주제강 | 2003.3.31 | 퍼스트브리지홀딩스컨소시엄 |

| 신원 | 2003.5.16 | 당산컨설팅컨소시엄 |

| 남광토건 | 2003.7.4 | 골든에셋플래닝컨소시엄 |

| 경남기업 | 2003.8.22 | 대아건설 |

| 세신 | 2003.9.5 | DKS컨소시엄 |

| 서울트래드클럽 | 2003.10.30 | 싱클레어CRC컨소시엄 |

| 신동방 | 2004.1.29 | CJ컨소시엄 |

| 한창 | 2004.3.10 | 텔로드컨소시엄 |

| 벽산건설 | 2004.3.25 | 옛 사주(김희철) |

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0