이 회사는 1988년 프랑스에 첫 수출을 시작했다. 처음 도전한 품목은 기초 화장품 ‘순’. 기술력에 대한 자부심을 바탕으로 나섰지만 판단착오였다.

이상우 국제부문 상무는 그 이유를 이렇게 설명했다. “기초 화장품은 브랜드력이 성패를 좌우하는 분야다. 화장품에 관한 한 콧대가 높은 프랑스인들이 인지도가 높지 않은 한국 회사 제품을 쓸 이유가 없었다.”

‘메이드 인 코리아’를 숨길 필요성을 느끼고 태평양은 1990년 현지의 화장품 공장을 인수했다. 이렇게 해서 만든 화장품이 ‘리리코스’. 그러나 역시 기대 이하였다. 오히려 ‘프랑스제’라는 원산지 효과 때문에 한국 시장에서 많이 팔렸다.

|

태평양은 1995년 향수로 사업을 급선회했다. 브랜드력보다는 이미지가 좌우하고, 사업규모가 작아서 실패하더라도 큰 타격이 없기 때문. 또 유럽 화장품 시장의 본류가 향수라는 점도 감안했다. 이에 맞춰 ‘순’의 수출도 중단했다.

2번의 실패경험이 쓰지만 보약이 됐다.

“검토 결과 상품군의 선정도 잘못됐지만 경영의 실패도 컸다. 리리코스의 매니저는 대부분 한국인이었고, 의사결정도 서울 본사에서 거의 했다.”(이 상무)

향수 사업팀은 완전히 경영전략을 바꿨다. 지사장과 재무담당자만 빼고 마케팅에서부터 경영까지 모든 권한을 현지인에게 넘겼다.

50개의 새로운 향수 중 소비자의 선택을 받는 단 하나가 되기 위한 전략도 주효했다. 대중이 원하는 제품보다는 틈새시장 전략을 택한 것.

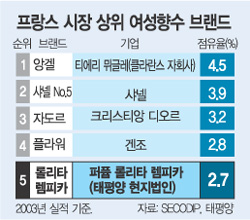

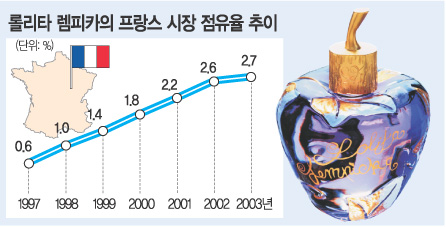

“프랑스 소비자 중 롤리타 렘피카 마니아층이 있지만 안티그룹도 있다. 하지만 중요한 건 출시 1년 만에 ‘안정적 점유율’인 1%대에 올라섰고 지금은 3%대를 넘고 있다는 사실이다.” 실제로 프랑스 향수시장 점유율 1, 2위권인 ‘샤넬 No.5’의 시장점유율도 3.9%밖에 안된다.

제품을 만들 때 ‘한국적인 것’에 대한 어떤 요구도 하지 않았다. 대신 프랑스의 향 전문가, 패키지 전문가를 아웃소싱을 통해 최대한 활용했다.

롤리타 렘피카는 1997, 1998년에 프랑스, 유럽, 미국의 향수협회로부터 각각 ‘올해의 여성 최고 향수상’을 받았다. 광고, 포스터 부문에서도 최고상을 받았다.

태평양의 향수팀은 2002년 시작한 또 다른 향수 ‘카스텔 바작’의 성공을 위해 오늘도 땀을 흘리고 있다.

|

하임숙기자 artemes@donga.com

◇다음은 지속적인 구조조정과 기술혁신을 통해 세계무대로 도약한 기업의 이야기를 다룹니다.

희망안고 뛴다 >

-

횡설수설

구독

-

정세연의 음식처방

구독

-

e글e글

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[희망안고 뛴다]비메모리 부품반도체 생산 KEC](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2004/10/04/6930169.1.jpg)

댓글 0