전업주부인 김모씨(31·서울 동작구 대방동)는 얼마 전 육아문제로 직장을 그만뒀다.

지난해 8월 출산한 첫아이를 집 근처 놀이방에 맡겼지만 툭하면 아이를 데려가라는 전화가 걸려왔다. 맞벌이부부가 많은 이 동네에서는 김씨처럼 야근이 잦거나 퇴근시간이 일정치 않은 가정의 아이는 으레 ‘퇴출 대상’ 1호다.

일하는 여성들에게 육아보육은 출산만큼이나 어려운 문제다. 결국은 여성이 퇴직하거나 출산을 미루는 방법 등으로 모든 책임을 지고 만다.

정부는 보육시설이 크게 늘었다고 하지만 정작 부모들은 “믿고 맡길 만한 곳이 없다”고 아우성이다.

비용이 저렴하고 서비스의 질이 괜찮은 소수의 보육시설은 대기자가 100∼200명씩이나 되는 반면 그 외의 시설들은 정원의 70∼80%밖에 채우지 못하고 있는 실정이다.

▽육아의 고통=무역회사에 다니는 정모씨(33·여·서울 마포구 신수동)는 “힘들어서 싫다”는 시부모에게 통사정을 해 두 살짜리 아들을 겨우 맡겼다.

정씨는 “아이를 시설에 맡겼다가 급식사고나 안전사고로 속상해하는 주변 엄마들 얘기를 들었더니 맡기고 싶은 생각이 안 났다”고 말했다.

대학도서관 사서 이모씨(30·여·서울 노원구 상계동)는 “시설관리가 좀 된다는 국공립시설에 들어가기 위해 임신했을 때부터 신청했지만 아이가 네 살인 지금도 못 들어가고 있다”고 하소연했다.

2003년 한국여성민우회 조사에 따르면 출산율 저하의 원인으로 여성의 61.6%가 “직장생활과 양육을 병행하기 어렵기 때문”이라고 밝혔다.

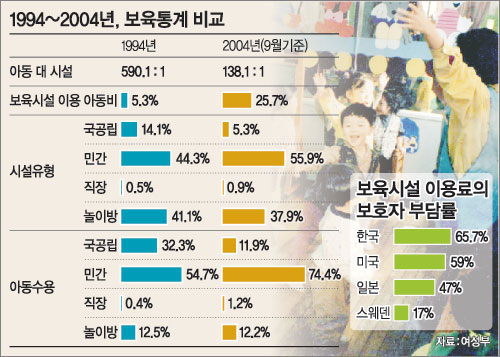

▽“보낼 곳이 마땅찮다”=여성부가 9월 발표한 ‘보육통계’ 자료를 분석한 결과 보육시설 수는 1994년 590명당 1곳에서 2004년 138명당 1개꼴로 급격히 성장했다. 그러나 문제는 질적 성장.

국무총리실 국무조정실이 올해 4월 보육시설 이용자 등을 대상으로 실시한 ‘보육서비스 이용 만족도’ 조사를 보면 이용자의 90%가 “만족스러운 시설을 찾지 못했다”고 답했다.

이윤경 한국보육교사회 공동대표는 “육아문제는 시설 수로 해결되는 게 아니라 부모들이 ‘믿고 맡길 만한 곳’이 있느냐의 문제”라고 말했다.

부모들이 선호하는 국공립시설은 정부 지원으로 보육료가 아이의 나이에 따라 10만∼20여만원으로 민간시설보다 크게 싼 데다 아무래도 정부의 관리를 받기 때문에 상대적으로 안전하다는 평가를 받고 있다.

그러나 지난 10년간 민간시설 수는 357% 증가한 데 비해 국공립시설 수는 36% 증가하는 데 그쳐 10배가량 차이가 난다. 또 기업체가 사내에 설치한 보육시설 수는 전체의 1%에도 못 미친다.

경제협력개발기구(OECD) 검토단이 7월 보내온 한국보고서는 “민간시설에 대한 정부의 체계적 관리와 지원이 조속히 이루어져야 한다”고 권고했다.

서울 서초구 반포청사어린이집 김성희 원장은 “가정과 국가, 지역사회가 함께 아이를 키우는 구조로 바뀌어야 한다”며 “이를 위해 육아의 공공성을 확보하는 것이 절실하다”고 강조했다.

조이영기자 lycho@donga.com

김재영기자 jaykim@donga.com

▼8, 9일 공동육아 학술대회▼

1994년 서울 ‘신촌 우리어린이집’의 개원과 함께 시작된 ‘공동육아운동’이 올해로 10주년을 맞았다. 공동육아는 학부모들이 협동조합 형태로 육아시설을 설립, 운영하는 참여보육 운동으로 현재 전국에 70여개의 조합형 시설이 있다.

공동육아 10주년을 기념해 여성부가 후원하고 사단법인 ‘공동육아와 공동체 교육’이 주최하는 ‘공동육아 10주년 기념 국제학술대회’가 8, 9일 서울 동작구 대방동 서울여성플라자 국제회의장에서 열린다.

‘참여보육과 생태적 성장’이라는 주제로 열리는 이번 학술대회의 첫째 날에는 여성부가 보육을 담당하는 노르웨이 및 국가가 보육을 책임지는 제도가 정착된 일본 등의 사례와 한국의 보육정책 등을 비교해본다.

둘째 날에는 공동육아 10년 교육의 성과를 바탕으로 실천 사례를 비롯해 장애우통합교육, 저소득층 방과 후 교육 등에 대한 주제발표가 이어진다. 또 아이 부모 교사의 바람을 담은 ‘사회적 육아를 위한 보육선언’을 선포한다.

윤구병(변산공동체 대표), 정범모(한림대 석좌교수), 권근술(남북어린이어깨동무 이사장), 박혜란씨(여성학자) 등을 비롯해 학부모 교사 5000여명이 선언문에 서명했다.

|

조이영기자 lycho@donga.com

여성 >

-

법조 Zoom In : 대장동 재판 따라잡기

구독

-

오늘과 내일

구독

-

사설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[여성암 명의]갑상샘암은 수술 안해도 된다?…장항석 교수와 풀어본다](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2022/06/21/114027180.1.jpg)

댓글 0