국내총생산(GDP) 대비 복지예산 규모가 경제협력개발기구(OECD) 30개 회원국 중 아직 낮다는 점을 들어 예산을 더 늘려야 한다는 의견도 있다.

하지만 재원 마련이 쉽지 않을뿐더러 최근 정부 예산이 급격히 증가한 점을 감안하면 제도적 허점부터 고쳐야 한다는 지적이 많다.

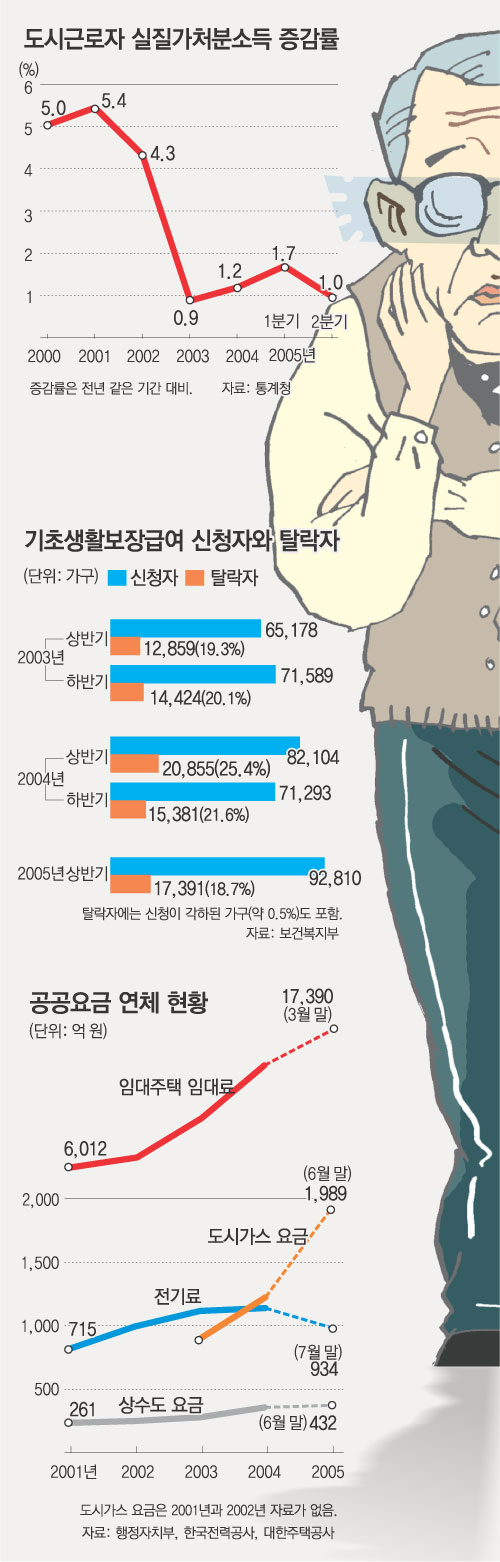

특히 복지 예산의 핵심인 기초생활보장제가 10월 1일로 시행 5년을 맞은 만큼 성과와 과제를 짚어볼 필요가 있다.

○ 소득 파악에 구멍

빈곤층에게 생활비를 직접 지원하는 기초생활보장제는 복지 정책의 근간이지만 부실한 소득 파악으로 재원이 제대로 분배되지 않는다는 평가가 많다.

소득 파악이 안 되는 이유는 근거 자료가 부실하기 때문이다. 4인 가족 기준으로 월 소득 113만6000원 이하(재산을 소득으로 환산한 금액 포함)면 기초수급자로 선정된다. 하지만 대상자 148만여 명 가운데 소득 신고를 하는 근로자는 1350명(8월 말 기준)에 불과하다.

나머지는 지방자치단체의 사회복지 전담 공무원들이 3개월에 한 번씩 소득 변동을 파악해 중앙정부에 보고토록 돼 있다. 하지만 일용직이나 임시직은 소득 증빙이 사실상 불가능하다.

보건복지부 주정미(朱珽美) 생활보장과장은 “최근 일용직 근로자도 사업주로부터 고용 확인서를 받도록 하는 등 소득파악률을 높이기 위해 대책을 마련 중”이라고 말했다.

○ 전달체계도 부실하다

복지 예산을 실제 집행하는 ‘손발’이 부족해 예산이 새기도 한다.

6월 말 현재 기초수급자를 관리하는 각 지방자치단체의 사회복지전담 공무원은 8051명. 공무원 1인당 122가구를 맡아야 한다.

사회복지전담 공무원 모임인 전국사회복지행정연구회 정문호(鄭文鎬) 회장은 “소득 파악을 위한 가정 방문은 엄두도 못 낸다”고 털어놨다. 정 회장은 경기 평택시 팽성읍에서 혼자 사회복지전담 업무를 하면서 205가구를 맡고 있다.

정부는 ‘참여복지 5개년 계획’에서 사회복지전담 공무원을 늘리기로 했지만 최근 2년간 1명도 증원이 안 됐다.

이는 복지 정책이 지자체로 이관됐기 때문이다. 작년까지는 사회복지전담 공무원의 임금 가운데 85%를 중앙정부가 지급했지만 올해부터는 각 지자체가 전액 지급한다.

재정이 모자란 지자체로서는 다른 사업에 예산 배정의 우선순위를 둘 수밖에 없다.

○ 급여 방식 바뀌어야

전문가들은 기초생활보장제 정착을 위해선 급여 방식을 바꿀 것을 주문한다.

현행 기초수급자 지원 방식은 ‘보충급여’와 ‘통합급여’ 형태다.

보충급여는 최저생계비와 소득의 차액을 기초수급자에게 현금이나 현물로 주는 방식. 취업을 통해 소득이 늘면 지원 금액이 줄게 돼 소득을 줄여 신고하거나 아예 일을 하지 않을 가능성이 높다.

조세연구원 김재진(金栽鎭) 연구위원은 “일을 할수록 정부 지원금이 줄어 결국 실제 손에 쥐는 총액은 일을 하지 않을 때와 차이가 없어 소득을 줄여서 신고할 가능성이 있다”고 지적했다.

통합급여는 한번 수급자 지위를 박탈하면 생계급여는 물론 주거 의료 교육 등 7가지 정부 급여를 한꺼번에 끊는 방식. 이러니 더욱 일을 안 하려 한다.

보건사회연구원 노대명(魯大明) 부연구위원은 “무조건 현금을 주기보다 교육이나 재화 등 수급자가 원하는 서비스를 제공하면 이를 공급하는 일자리도 늘게 될 것”이라고 말했다.

|

고기정 기자 koh@donga.com

▼일자리 사업 ‘머릿수 채우기’ 급급▼

서울 K 종합병원에서 간병인으로 일하는 김모(53) 씨.

그는 지난달 107만 원을 받았다. 휴일 없이 매일 11시간 근무하며 환자 소변을 빼주거나 의료기기로 30분마다 가래와 고름을 제거해 주면서 환자를 보살핀다.

김 씨는 “정부 지원금이 나오는데도 월수입이 최저생계비(4인 가구 기준 113만6000원)보다 적다”며 “생계 때문에 간병활동을 그만두는 사람도 있다”고 말했다.

정부가 올해 일자리 사업에 투입한 예산은 1조4600억 원. 그러나 너무 적은 급여와 적성을 고려하지 않은 직장 배정 탓에 불만을 사고 있다.

일자리 지원 사업은 △사회적 일자리 지원 △청년실업 대책 △취약계층 일자리 지원 사업으로 나뉜다.

○ 사회적 일자리는 자원봉사?

정부는 내년 사회적 일자리 지원 예산을 올해의 2배 수준인 2909억 원으로 늘릴 방침이다. 대상 인원도 올해 6만9000여 명에서 13만4000여 명으로 많아진다.

독거노인 가정을 방문해 허드렛일을 도와주는 현모(인천 부평구·45) 씨는 “예산과 인원을 함께 늘리면 열악한 조건이 개선되지 않는다”며 “사회적 일자리는 자원봉사가 아니다”고 말했다.

현재 사회적 일자리 사업은 노동부, 교육인적자원부, 문화관광부, 보건복지부, 환경부, 여성부 등 6개 부처가 진행하고 있다. 대부분 비슷한 내용이다.

근로자가 받는 월수입(세후 기준)은 100만 원 안팎이며 근속 기간이 6개월을 넘는 일이 드물어 전문성이 떨어진다.

국회 예산정책처 최미희(崔美姬) 사업평가관은 “정부가 일자리 사업에 참여할 사람을 모으는 데만 주력하고 있다”며 “일자리를 기능별로 나눠 전문성을 키워야 한다”고 지적했다.

○ 취업교육 전문성 갖춰야

중소기업청이 주관하는 ‘청년 채용 패키지’ 사업은 참여했다가 포기하는 사람이 많다.

적성과 상관없는 직장을 알선하거나 교육 과정이 부실하기 때문.

중소기업협동조합중앙회에 따르면 작년 3월부터 올해 8월까지 청년 채용 패키지 사업 신청자 7921명 가운데 3142명(39.7%)이 취업했다.

하지만 올해 초 대학을 졸업한 정모(서울 송파구·28) 씨는 “컴퓨터를 잘 모르는 상태에서 2개월 정도 교육받고 정보기술(IT) 업체에 취업했지만 일이 재미없고 회사도 싫어해 퇴사했다”고 말했다.

장기 실업자를 위한 창업 지원사업이 현실을 무시한 채 운영되기도 한다.

이 사업을 주관하는 근로복지공단은 전세권 설정이 가능하고 월세와 관리비 총액이 80만 원 이하인 건물을 가진 사람에 대해서만 창업자금을 지원한다.

이에 대해 정부가 실업자 지원보다 채권 확보에만 신경 쓴다는 지적이 나온다.

서울대 최성재(崔聖載·사회복지학) 교수는 “부처 간 중복되는 일자리사업을 통합하고 산업계 수요를 파악해 인력을 필요한 곳에 배치하는 시스템이 필요하다”고 말했다.

::사회적 일자리::

사회적으로 필요하지만 급여가 낮아 민간이 충분히 공급하지 못하는 일자리. 간병도우미, 공부방 보조교사 등이 해당된다. 지난해 2만1600여 명이 사회적 일자리에 취업했다.

|

홍수용 기자 legman@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0