《내로라하는 대기업 사장인 A(54) 씨는 요즘 고민이 많다. 올해 회사 순이익은 1000억 원에 이르지만 사업구조를 들여다보면 이런 추세가 5∼10년 후에도 이어질지는 자신이 없다. 그렇다고 기업의 미래를 걸 만한 새로운 투자처도 잘 보이지 않는다. 투자 실패에 따른 책임은 큰 반면 성과는 몇 년 뒤에 나타나므로 과감하게 밀어붙일 분위기도 아니다. 설사 투자를 결심하더라도 그 다음이 문제다. 수익성이 조금만 불확실해도 전체 주주의 45%에 이르는 외국인 투자가들이 반발할 게 뻔하다.》

결국 A 사장은 이익금 중 4분의 1 정도를 부채 상환과 현금 배당에 사용하고 나머지는 ‘사내(社內) 유보’로 쌓아 놓기로 했다.

A 사장의 사례는 미래 성장 동력인 투자가 왜 빠른 속도로 꺾이고 있는지 보여 준다.

경제가 한 단계 도약하기 위해서는 미래를 내다본 신규 설비투자가 절실하지만 현실은 정반대로 가고 있다.

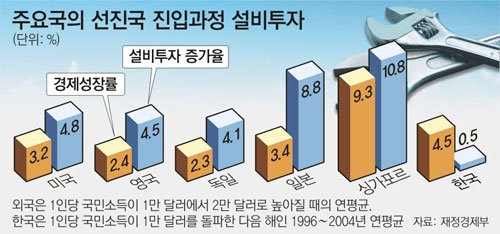

26일 재정경제부와 한국은행에 따르면 한국의 1인당 국민소득이 1만 달러를 넘어선 다음 해인 1996년부터 2004년까지 9년간 연평균 실질 경제성장률은 4.5%였지만 설비투자 증가율은 이에 훨씬 못 미치는 0.5%에 그쳤다.

반면 선진국의 1인당 국민소득이 1만 달러에서 2만 달러로 올라갔던 기간의 연평균 설비투자 증가율은 △미국 4.8% △영국 4.5% △일본 8.8% △싱가포르 10.8% 등으로 경제성장률보다 훨씬 높았다.

한국의 국내총생산(GDP)과 비교한 설비투자 비율은 2003년(9.6%) 10% 미만으로 떨어진 데 이어 지난해 9.2%, 올해(1∼9월 기준) 9.0%로 3년 연속 한 자릿수에 머물면서 하락세가 이어지고 있다.

GDP 대비 설비투자 비율은 1995년과 1996년엔 각각 14.1%에서 외환위기 직후인 1998년 8.4%로 격감했으나 1999년부터 2002년까지는 계속 10%를 넘었다.

기업이 설비투자를 하지 않으면 제품 경쟁력이 떨어지고 고용이 줄어드는 등 경제 전반의 성장잠재력이 위축될 수 있다.

새로운 투자로 매출을 늘리기보다는 비용을 늘리지 않는 데 초점을 맞춘 소극적 경영이 확산되면 ‘고용 없는 성장’ 구도가 더 굳어질 가능성이 크다는 우려도 나온다.

고려대 장세진(張世進·경영학) 교수는 “한국 기업들이 국내 투자의 장점이 적다고 판단한 상태인 것 같아 걱정스럽다”며 “과감한 규제완화로 국내 투자 분위기를 살리고 경제자유구역의 투자환경을 개선해 외국기업의 투자도 적극 유도해야 한다”고 말했다.

김두영 기자 nirvana1@donga.com

홍수용 기자 legman@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0