서울 관악구에 사는 강모(37) 씨는 요즘 영세사업자들 사이에서 ‘공포의 노란딱지’라고 불리는 국민연금 가입 독촉장에 시달리고 있다.

강 씨는 2004년부터 운영해 온 인터넷 쇼핑몰이 지난해부터 장사가 부진해 한 달 수입이 80만 원이 채 안 된다. 세 식구의 생계를 근근이 유지하고 있는 수준이다. 강 씨와 같은 처지에 있는 사람을 주변에서 찾아보기란 그리 어렵지 않다.

국민연금은 △기금 고갈에 대한 불안 △자영업자의 불성실한 소득 신고 및 미가입 △공무원연금 등 다른 연금과의 형평성 △미숙한 제도 운영 등이 겹쳐 ‘불만 정책 1호’가 됐다.

그럼에도 불구하고 정치권은 2003년 6월 정부 안이 나온 뒤에도 인기 영합에만 치우쳐 입으로만 개혁을 외칠 뿐 이렇다할 성과를 내놓지 못하고 있다.

○ 국민연금 불만 폭발 직전

2004년 대기업에서 부장으로 퇴직한 박모(58) 씨는 하청업체로 인연을 맺었던 중소기업에서 이사로 일하고 있다. 일선에서 완전히 물러날 때가 몇 년 안 남았지만 더 늙은 후 자식에게 손 내밀지 않을 자신은 있다.

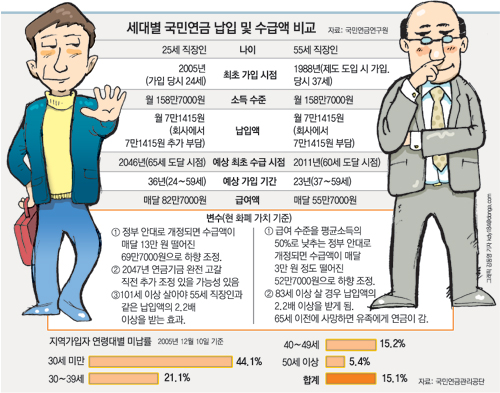

60세가 되는 내후년부터 사망 때까지 국민연금에서 매달 75만 원(매년 물가만큼 상승)씩 받을 수 있기 때문. 1988년에 가입해 20년간 매달 평균 12만1500원씩(회사도 같은 금액 납부)을 낸 반대급부다.

박 씨는 상당히 행복한 경우다. 문제는 박 씨처럼 국민연금에 대해 만족하는 국민이 별로 많지 않다는 것.

국민연금에 대한 불신으로 소득이 많아도 연금에 가입하지 않은 자영업자가 적어도 100만여 명에 이를 것이라는 게 관련 전문가들의 추산이다.

○ 자식 세대가 가장 큰 피해자

연금 개혁이 늦어지면서 큰 피해를 보는 당사자는 설문 조사나 통계에도 잡히지 않는 ‘말 못하는’ 우리의 자녀 세대다. ‘적게 내고 많이 받는’ 현행 제도가 그대로 유지된다면 2040년대에 국민기금은 바닥을 드러낸다. 그래도 정부는 약속한 연금을 지급해야 한다.

이를 위해서는 올해 태어난 자녀들이 한창 생산 활동을 할 40대에 소득의 20% 정도를 보험료로 내놔야 한다.

한 달에 200만 원을 벌면 국민연금 보험료로만 40만 원을 내야 한다는 설명이다. 이와 별도로 건강보험료, 고용보험료 등 다른 납부금과 소득의 20%가 넘을 각종 세금을 합치면 정부에 내야 하는 돈이 소득의 절반을 훨씬 넘는다. 이 정도까지 가면 국민도, 나라 경제도 견딜 수 없는 수준이라는 게 연구기관들의 공통된 분석이다.

○ 개혁 늦출수록 더 어려워져

본보가 이달 초 연금 전문가 25명을 대상으로 실시한 의견 조사에서 “공적연금제도 개혁은 현실적으로 언제쯤 가능할 것으로 생각하느냐”라는 질문에 “올해 내”라고 대답한 전문가는 8명(32%)에 불과했다.

연금 개혁이 그만큼 쉽지 않은 작업이라는 지적이다.

전문가들은 그러면서도 “연금 개혁은 늦어질수록 훨씬 힘들어진다”는 말을 잊지 않았다.

지금과 같은 ‘저(低)부담, 고(高)급여’ 체제에서 연금을 납부해 연금을 타고 있는 중이거나, 곧 타게 될 ‘연금 기득권자’인 50세 이상을 설득하기가 점점 더 어려워지기 때문.

통계청의 장래인구 추계에 따르면 17대 대선이 치러졌던 2002년 말 50세 이상 인구는 전체 유권자의 29.3%. 이는 지난해 말 32%로 늘었고 다음 대선이 있는 2007년 말에는 35%에 이를 전망이다. 2012년 대선 때는 40%를 넘어선다.

최재식 공무원연금관리공단 조사연구실장은 “2000년 당시 국민연금 가입자의 20분의 1밖에 안 되는 공무원연금을 손질할 때도 공청회를 열지 못할 정도로 엄청난 저항이 있었다”며 “국민연금 수급자가 늘어날수록 공무원 연금과 비교도 안 될 정도의 반발이 있을 것”이라고 우려했다.

를 클릭하시면 크게볼 수 있습니다.) 를 클릭하시면 크게볼 수 있습니다.) |

<특별취재팀>

▽사회부

반병희 차장 bbhe424@donga.com

김광현 기자 kkh@donga.com

이은우 기자 libra@donga.com

▽경제부

정경준 기자 news91@donga.com

▽교육생활부

김상훈 기자 corekim@donga.com

정원수 기자 needjung@donga.com

국민연금 이대로 둘 것인가 >

-

고양이 눈

구독

-

카버의 한국 블로그

구독

-

성장판 닫힌 제조업 생태계

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

국민연금제도 이대로 좋은가

국민연금제도 이대로 좋은가![[국민연금 이대로 둘 것인가]1부③등 돌리는 중상류층](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2006/02/15/6964376.1.jpg)

댓글 0