○ 총수 주식 상속땐 20~30% 할증

현행 세제에서는 30억 원 이상을 증여하거나 상속할 때 50%의 세금을 내야 한다.

여기에 경영권이 포함된 총수의 주식인 경우에는 주식 평가액이 20∼30% 할증돼 세 부담이 더 늘어난다. 할증 제도는 세계적으로 한국에만 있는 것으로 알려져 있다.

오너 일가의 경영권 승계에 대한 가치판단과는 별개로 이처럼 증여·상속세 최고 세율이 50%에 이르는 상황에서는 거의 모든 대기업이 편법 승계의 유혹으로부터 자유롭지 못한 것이 한국적 현실이다.

이 때문에 정상적인 증여나 상속을 통해 지분을 넘겨주기보다는 2세가 대주주로 있는 비상장 계열사를 지원해 자산 가치를 높인 뒤 현금 마련 창구로 활용하거나 주요 계열사의 주식을 싼값에 배정받도록 하는 방법으로 경영권 승계를 시도하곤 한다.

현대차그룹의 경우 정몽구(鄭夢九) 회장이 보유한 그룹 지분을 현 시점에서 아들인 정의선(鄭義宣) 기아차 사장에게 모두 증여한다면 정 사장은 1조3000억 원 안팎의 세금을 내야 한다.

현금이 없는 정 사장은 주식을 팔아 세금을 내야 하므로 결국 지분이 줄어 경영권을 잃게 될 가능성이 커진다.

|

○ “재벌의 욕심이 편법 승계 원인”

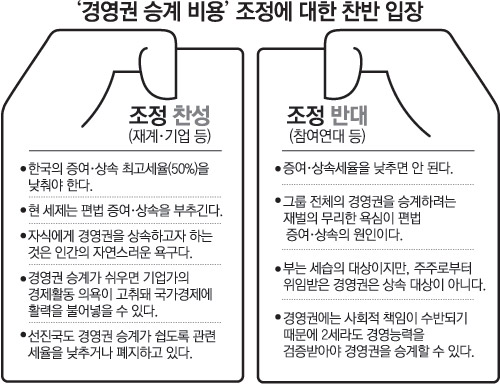

참여연대 등은 “상속·증여세법에 문제가 있다기보다는 재벌이 무리하게 그룹 경영권을 자식에게 넘겨주려고 욕심을 부리고 있기 때문에 편법을 쓰는 것”이라고 주장한다.

총수의 지분은 어차피 적고 계열사 간 순환출자를 활용해 그룹을 지배하기 때문에 상속·증여세율을 낮춘다 해도 편법을 쓰지 않는 한 경영권 승계는 이미 불가능하다는 설명이다.

가령 삼성그룹의 경우 이건희(李健熙) 회장이 보유한 삼성 계열사 주식을 이재용(李在鎔) 상무에게 모두 증여할 때 세금을 부과하지 않더라도 그룹의 지주회사 격인 에버랜드 주식(25.1%)이 없는 한 그룹 전체를 지배할 수 없다.

참여연대 김상조(金尙祖) 경제개혁센터 소장은 “현재의 순환출자 구조 아래에서는 합법성과 사회적 정당성을 인정받으면서 경영권을 승계할 수 있는 방법은 없다”며 “부(富)를 넘겨주는 것에는 반대하지 않지만 주주에게서 위임받은 경영권은 세습의 대상이 아니다”라고 말했다.

기업의 사회적 책임을 고려해 철저한 검증을 거쳐 경영권 승계를 바라봐야 한다는 시각도 있다.

경희대 국제경영학부 권영준(權泳俊) 교수는 “기업이 갖는 사회적 책임이 중차대하기 때문에 경영권 승계를 단순한 사적 영역으로 볼 수는 없다”며 “가족에게 경영권을 물려주더라도 해외 선진기업처럼 충분한 검증을 거치는 절차가 반드시 필요하다”고 강조했다.

|

○ “정상적 경영권 승계 가능케 해야”

재계 등에서는 현행 상속·증여세율의 하향조정이나 최소한 기업경영권 보호를 위한 별도의 조치가 필요하다고 주장한다.

전경련 이승철(李承哲) 상무는 “세금을 다 내고 지분을 물려주면 몇 대만 내려가면 지분이 격감해 경영권 유지가 사실상 불가능해진다”며 “애써 키운 기업을 자녀에게 물려줄 수 없다면 기업가의 의욕도 꺾여 경제에 악영향을 줄 수 있다”고 지적했다.

이 상무는 또 “외국에서는 기업 상속에 대해 상속세 감면이나 장기 유예 등 예외 조항을 적용하고 있으며 주식 상속에 대해서는 상속 시점이 아니라 추후 매각해 차익이 발생하는 시점에 과세하는 조항도 두고 있다”면서 “이는 기업이 일반적인 부의 상속과 달리 ‘위험자산’인 동시에 ‘생산자산’이라는 특징이 있기 때문”이라고 덧붙였다.

일각에서는 “세율 인하가 어려우면 오너의 주식에 의결권을 더 인정해 경영권 안정이라도 가능케 하는 ‘차등의결권제’ 도입을 검토해야 한다”는 주장도 나온다.

명지대 경제학과 조동근(趙東根) 교수는 “4.46%의 지분으로 20%의 의결권을 행사하고 있는 스웨덴의 발렌베리 그룹의 사례를 신중히 검토해 볼 필요가 있다”며 “총수의 지분을 신탁재단에 영구 예치해 이 재단을 우호적 기관투자가로 삼아 경영권을 보호할 수 있도록 제도적으로 뒷받침하는 방안도 대안이 될 수 있다”고 했다.

박정훈 기자 sunshade@donga.com

■선진국은 어떻게

기업의 경영권 승계에 대한 해외의 추세는 어떨까.

여건이 다른 만큼 한국과 단순 비교하기는 어렵지만 대체로 경영권 승계가 비교적 쉬운 쪽으로 법과 제도를 바꿔 가는 것이 최근의 흐름이다.

국가가 기업인의 자산을 세금으로 거둬들이기보다는 경제 기여도가 큰 기업을 간접적으로 지원하는 것이 경제에 활력을 불어넣는 데 더 효과적이라고 판단하기 때문이다.

자녀에게 재산이나 기업을 물려주려는 본성을 지나치게 억누르면 기업을 키우려는 도전 정신이 쇠퇴하는 부작용을 낳을 수 있다는 인식도 깔려 있다.

시민혁명 이후 귀족의 세습 재산에 높은 세율을 적용하는 전통을 갖고 있던 영국은 1990년대 경제난을 경험하면서 증여 상속세율을 대폭 완화했다.

상장기업 주식에 대해서는 50% 할인 과세하며, 비상장 기업의 주식은 전액 상속세를 면제해 준다. 상속세와 증여세의 최고 세율도 각각 40%와 20%로 낮췄다.

특히 증여세율을 크게 낮춘 것은 자식이 젊었을 때 회사 경영권을 승계받을 수 있도록 독려하겠다는 뜻이다.

독일도 일반 상속 최고세율은 50%지만 자식에게 상속할 때는 40%의 세율을 적용한다. 또 25% 이상의 주식을 상속할 때는 일정 금액까지 전액 공제해 주고 이후 초과분에 대해서도 40% 할인 과세를 하고 있다.

캐나다 호주 뉴질랜드 등은 1970년대부터 점진적으로 상속세를 폐지했으며 2004년에는 이탈리아 포르투갈 슬로바키아 스웨덴 등 유럽 국가들이 상속세를 없앴다.

그 대신 이들 국가는 재산 상속시점과 처분시점의 자산 증가분에 대해 양도소득세를 부과하는 방식으로 세제를 운영하고 있다.

미국은 2010년부터 상속세를 없앨 예정이며 최고 상속세율 70%인 일본도 지난해 50%로 세율을 낮췄다.

강남대 세무학과 최명근(崔明根) 교수는 “최근 다른 나라들에서 이런 변화가 나타나는 이유는 기업의 경영권을 안정적으로 보장하고 자산을 재투자할 수 있도록 해주는 것이 세금 징수보다 부의 재창출에 더 효율적이라고 보기 때문”이라며 “투자와 고용이 늘어 경제가 활력이 생기면 결국 부의 재분배 효과도 커진다”고 말했다.

박정훈 기자 sunshade@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

를 클릭하시면 크게볼 수 있습니다.)

를 클릭하시면 크게볼 수 있습니다.)![佛 사로잡은 한국술 “○○○ 맛있고 ○○○○는 위험”[글로벌 현장을 가다/조은아]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131058811.1.thumb.jpg)

댓글 0