○ 굵직한 인수합병 ‘그림자’로 참여

국내 증권사들은 올해 국내에서 이뤄진 굵직한 인수합병(M&A)에 ‘그림자’로 참여했다.

금호아시아나그룹이 대우건설을 인수한 자금은 6조4200억 원. 이 가운데 약 55%는 대우증권(약 2000억 원 투자) 등을 포함한 금융컨소시엄의 자금이다.

신한금융지주가 6조7000억 원을 투자한 LG카드 인수에도 한국투자증권(한국증권) 3000억 원 등 금융컨소시엄이 약 3조7000억 원을 댔다.

대우증권과 한국증권은 올해 들어 처음 PI에 각각 7000억 원, 1조 원을 투입했다.

대표적 ‘고위험, 고수익’ 투자처인 해외 부실채권(NPL)에 주목하는 증권사도 있다. 굿모닝신한증권은 8월 신한은행 등과 함께 중국의 자산관리공사에서 2800억 원 규모의 부실채권을 사들였고 현대증권도 투자를 계획 중이다.

대우증권 주재모 IP팀장은 “국내 증권사의 IB 업무는 회사채 발행, 기업공개(IPO) 등 자금을 중개하고 수수료를 받는 안전한 일에 집중됐다”며 “PI는 증권사가 자기 돈을 넣고 장기간에 회수하기 때문에 수익과 위험이 모두 크다”고 말했다.

○ 투자은행으로 성공할까

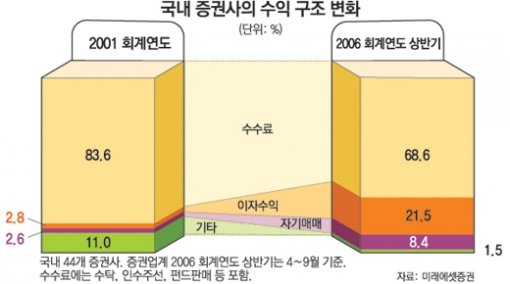

국내 증권사가 PI에 적극 나선 것은 주식중개 수수료에 60% 이상을 의존하는 기존 수익구조에서 벗어나려는 시도로 볼 수 있다.

미래에셋증권 한정태 금융팀장은 “1990년대 미국 증권사의 중개수수료 수익은 1980년대에 비해 감소했지만, PI에 적극 나선 결과 증권사 전체 수익성은 좋아졌다”고 말했다.

굿모닝신한증권 박선호 선임연구원은 “PI가 가능해진 것은 외환위기 이후 대형 증권사 중심으로 약 2조 원대의 자기자본을 쌓아 둔 덕분”이라며 “다만 증권사가 대형 투자를 주도하려면 자본금이 5조 원은 돼야 할 것”이라고 했다.

이에 대해 현대증권 구철호 연구위원은 “안전한 수수료 수입에 의존해 온 증권사가 얼마나 위험을 감수할지 의문”이라며 “투자은행 성공 여부는 위험을 얼마나 체계적으로 평가하고 관리, 회피할 수 있느냐에 달렸다”고 지적했다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![동해 목선 탈북 1호, 강원 JC 회장이 되다[주성하의 북에서 온 이웃]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130466951.2.thumb.jpg)

![“제 패스 받아서 골이 터지면 이강인 부럽지 않아요”[양종구의 100세 시대 건강법]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130480612.3.thumb.jpg)

![[김순덕의 도발]‘이재명 리스크’ 민주당은 몰랐단 말인가](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130439561.1.thumb.jpg)

댓글 0