김 씨는 2005년 6월 지금 살고 있는 32평형 아파트를 4억1500만 원에 구입했다. 당시 주택담보인정비율(LTV) 60%를 적용 받아 2억4000만 원을 은행에서 빌렸다.

이듬해 12월 아파트 시세가 6억1000만 원으로 오르자 1억1900만 원을 추가로 대출 받아 중소업체를 운영하는 남편 사업자금으로 썼다.

대출 조건은 첫 3년은 이자만 내다가 이후에는 원금도 함께 갚는 30년 원리금 분할상환 방식. 대출금리는 2005년엔 연 4.63%, 2006년 추가대출 때는 연 5.98%였는데 지금은 연 6.1%까지 올랐다.

3억5900만 원을 대출로 쓰고 있는 김 씨가 내는 이자는 월 177만 원. 원금을 함께 갚아나가는 내년 6월부터는 월 226만 원가량이 통장에서 빠져나가게 된다.

빚을 내 주택을 마련한 한국의 대다수 중산층들이 눈 덩이처럼 커진 이자 부담에 가위눌리고 있다. 한국판 ‘주택담보대출 충격’이 가시화되고 있다.

○집 사느라 진 빚에 허리 휘는 한국인

김 씨는 ‘집값은 오른다’는 계산으로 빚을 내 집을 샀지만, 예상치 못한 금리 상승으로 대출 부담이 늘어나 가계가 흔들리는 전형적인 사례다.

김 씨 가족의 소득은 월 500만 원 정도로 비교적 넉넉한 편이지만 곧 소득의 절반 정도가 이자 갚는 데 들어가기 때문에 사실상 살림살이에 여유가 없게 된다.

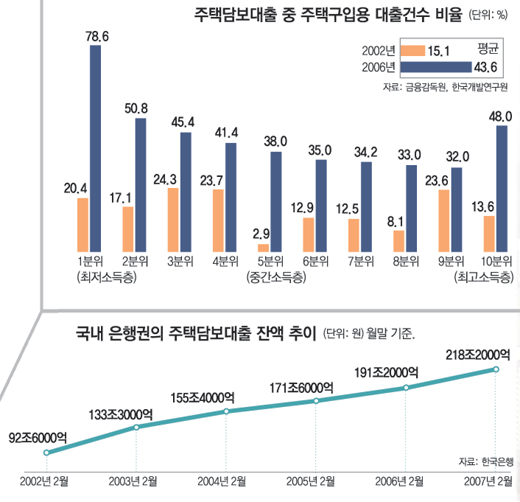

한국 사회의 모든 계층이 대출 빚으로 신음하고 있다.

최근 신규 주택담보대출 증가율이 둔화되긴 했지만 주택담보대출 잔액은 이미 눈 덩이처럼 불어난 상태다.

한국은행에 따르면 주택담보대출(218조2000억 원)을 포함한 가계대출은 올 2월 말 현재 347조3000억 원으로 기업대출 325조7000억 원을 넘어섰다.

4년 전인 2002년 2월에는 가계대출이 170조4000억 원, 기업대출이 196조8000억 원으로 기업대출이 더 많았다.

연소득 3000만 원 이하인 ‘상대적 저소득층’ 중 상당수도 치솟는 집값이 불안해 부리나케 빚을 안고 집을 샀다.

국민주택기금은 이들을 대상으로 3억 원 이하 아파트 구입 시 최고 1억 원까지 대출을 해 주고 있는데, 지난해에만 6만9000건의 대출이 나갔다.

박원갑 스피드뱅크 부동산 연구소장은 “최근 수년간 지속된 저금리 기조와 집값 상승으로 1억∼2억 원 빚지는 것을 대수롭지 않게 생각한 ‘간 큰’ 한국인들이 본격적으로 대출 후유증을 겪게 될 것”이라고 했다.

○‘집 팔아서 빚 갚고 싶지만 집이 안 팔려’

공직에서 은퇴한 이모(65) 씨는 현재 집이 두 채다.

하지만 투기지역 아파트를 담보로 돈을 빌려 쓰면서 기존에 대출받은 아파트는 1년 내 처분하겠다고 약속하는 ‘처분조건부 주택담보대출’ 때문에 요즘 입술이 바짝 타 들어간다.

그는 지난해 말 자신이 살던 경기 성남시 분당구의 40평형 아파트를 담보로 2억 원을 빌려 서울 송파구 잠실 주공아파트를 재건축한 새 아파트의 잔금을 치르고 입주했다.

분당 아파트는 올해 말까지 판다는 조건이었다.

2004년 말 잠실 아파트를 7억 원에 분양 받으면서 빌린 4억 원의 집단 중도금 대출은 일반 주택담보대출로 전환돼 여전히 돈을 갚아나가고 있다.

월 250만 원의 공무원 연금 빼고는 별다른 고정 소득이 없는 이 씨는 할 수 없이 시세보다 훨씬 싼값에 분당 아파트를 내놨다.

하지만 각종 부동산 관련 규제로 매매가 뚝 끊겨 집은 팔리지 않고 있다. 올해 말까지 아파트 처분이 안 되면 이 씨는 연체이자도 물어야 한다.

최근 부동산 경기가 위축되면서 국내 은행들도 처분조건부 주택담보대출 때문에 바짝 긴장하고 있다.

연말까지 만기가 도래하는 처분조건부 주택담보대출은 신한은행 1조452억 원, 우리은행 8270억 원 등 전체 은행권에만 6조 원 규모에 이른다.

올해 들어 은행마다 처분조건부 주택담보대출 연체 사례가 나오고 있어 주택대출에 따른 금융권의 부실이 확산되는 것 아니냐는 우려가 나오고 있다.

대출을 상환하지 못해 은행이 경매 등 강제상환 절차에 들어갈 경우 집값 하락을 부추겨 ‘이자 연체→금융권 부실 확대’의 악순환으로 이어질 가능성이 크다는 분석도 나온다.

○‘가계 빚은 누구도 대신 갚아주지 않는다’

금융 전문가들은 지난해 은행들이 무리하게 대출 경쟁을 하면서 상환 능력이 부족한 잠재적 ‘불량 대출’이 적지 않을 것으로 보고 있다.

김경환 서강대 경제학부 교수는 “가계 부채비율이 높아지고 있기 때문에 집값 안정을 목표로 하는 일률적 규제보다는 은행들이 주택담보대출 부실에 선제적으로 대처할 수 있도록 관리능력을 강화하는 게 더 중요하다”고 지적했다.

박종규 금융연구원 선임 연구위원은 “금리와 세금이 모두 오른 상황에서는 가계도 기업처럼 구조조정해야 한다”며 “지금도 집값 상승에 대한 막연한 기대감에 젖어 있다면 ‘가계발(發) 경제 위기’ 가능성을 배제할 수 없다”고 말했다.

김선미 기자 kimsunmi@donga.com

장원재 기자 peacechaos@donga.com

정재윤 기자 jaeyuna@donga.com

■ 정부 대부업체 실태조사

사금융 규모 18조… 불법 사채가 10조

무등록업체 84%가 법정이자율 초과

3월 말 현재 국내 사(私)금융시장 규모는 등록 대부업체와 사채업자 등 무등록 대부업체를 모두 합쳐 18조 원대이며 이용자는 329만 명에 이르는 것으로 추정됐다.

조사 대상 무등록 업체의 80% 이상은 법정이자율(연 66%)을 초과하는 고리(高利)를 받고 있었으며 이자가 연간 360%에 이르는 곳도 있는 것으로 조사됐다.

재정경제부가 행정자치부, 금융감독위원회와 함께 조사해 5일 발표한 ‘사금융 시장 실태 중간분석 결과’에 따르면 전국 등록 대부업체는 1만7539곳으로 3월 말 현재 총 148만 명에게 최대 8조 원을 대부한 것으로 추정됐다.

무등록 대부업체의 대부 잔액은 10조 원, 이용자는 181만 명에 이를 것으로 예상됐다.

등록 대부업체의 상당수는 법정 이자율을 지키고 있으나 어기는 사례도 일부 있는 것으로 조사됐다.

이용자는 20, 30대가 64%로 압도적으로 많았으며 직업별로는 회사원(56%)과 자영업자(20%)가 많았다. 대부업체를 찾는 이유는 교육비 병원비 등 급전(急錢) 조달(26%)의 비중이 가장 컸고 사업 실패(21%), 실직(18%), 도박 및 유흥비 마련(6%) 등의 순이었다.

이들은 여기서 빌린 돈을 가계생활자금(42%)으로 가장 많이 썼으나 대출금 상환도 37%를 차지해 고리로 빌린 돈으로 다른 빚을 갚는 ‘돌려 막기’ 용 대출도 적지 않았다.

무등록 대부업체의 문제는 더 심각했다.

조사한 업체의 84%가 법정이자율을 넘는 고리를 받고 있었으며 평균 대출금리는 192%로. 240∼360%의 초고금리를 받는 경우가 가장 많았다.

등록 대부업체조차 이용할 수 없는 저(低)신용, 저소득층이 주로 이용하고 있는 것으로 재경부는 분석했다.

특히 대부업법 시행 후 법 위반으로 검찰 등 수사 기관에 통보된 대부업체 948곳 가운데 774곳이 무등록 업체인 것으로 나타나 대부업 관련 피해의 상당수는 사채업자 등 무등록 업체에서 발생하는 것으로 나타났다.

이와 관련해 권오규 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 기자브리핑에서 “사금융 영역에서 발생하는 고금리 대출의 폐해를 차단하기 위해 이자 제한법 제정을 수용하기로 했다”며 “조만간 대부업법의 이자율 상한선도 낮추도록 하겠다”고 밝혔다.

이승헌 기자 ddr@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0