20여 년간 다니던 대기업을 2년 전 퇴직한 김모(55) 씨는 서울 강남지역에 시가 10억 원이 넘는 번듯한 아파트를 갖고 있다. 직장 초년(初年) 시절 전세로 시작해 그 후 받은 월급과 스톡옵션, 퇴직금 등을 틈틈이 모아 집을 사고 늘리는 데 투자한 결과다.

하지만 이 아파트 외에 그가 보유한 금융 자산은 고작 2000만 원 남짓. 별도의 고정 수입 없이 갖고 있는 예금을 고스란히 생활비에 써 온 김 씨는 대학생 남매인 자녀의 결혼을 앞두고 고민이 많다.

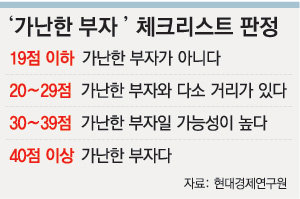

미국 사회에서는 오래전부터 ‘land(house) rich, cash poor’라는 말이 쓰이고 있다. 집이나 땅 등 부동산 자산은 많지만 처분이 쉽지 않고, 당장의 가용(可用) 자산이 많지 않아 생활에 어려움을 겪는 사람들을 뜻하는 말이다. 최근 한국 사회에서도 이런 ‘가난한 부자’가 급격히 늘고 있다.

○빈털터리 부동산 부자들

강남에서 전세로 살던 이모(36·여) 씨는 올해 초 친정과 가까운 곳에 시가 5억 원짜리 아파트를 샀다. 자신과 남편이 갖고 있던 금융자산을 탈탈 털고, 매입한 집을 담보로 은행 대출 2억 원도 받았다.

주변에서는 “결국 내 집 마련에 성공했다”고 하지만 그는 마음이 편치만은 않다. 남편의 월수입은 250만 원이 안 되는데 매월 대출 원금과 이자로만 200만 원 가까이 빠져나가기 때문이다.

‘현금 없는 부자’들은 한국 가계의 새로운 트렌드이기도 하다. 현대경제연구원에 따르면 지난해 5월 현재 한국 전체 가구의 가구당 평균 총자산 2억8112만 원 중 76.8%가 부동산이었다. 이 연구원의 이주량 박사는 “미국의 경우 이 비율이 40%대인 것과 비교하면 무척 높은 수치”라고 말했다.

○집값은 올랐지만 소득은 안 늘어

국민의 실제 구매력을 나타내는 실질 국민총소득(GNI)은 2003년부터 지난해까지 연평균 2.2% 증가에 그쳤다. 게다가 현 정부 들어 종합부동산세 등 보유세 부담이 늘어난 것도 중요한 이유로 꼽힌다.

‘가난한 부자’들의 생활수준은 높은 물가 때문에 더 낮아지고 있다.

강북에서 살다가 얼마 전 강남으로 이사 온 이모(37) 씨는 아들의 어린이집 비용이 강북보다 월 50만 원이나 더 든다는 사실 때문에 숨이 막혔다.

이 씨는 “자녀 교육 문제로 급하게 이사 온 이웃 중에는 집에 제대로 된 가구나 가전제품을 들이지도 못하고 사는 경우가 많다”고 말했다.

○퇴로가 없어 고민

가난한 부자들은 대부분 ‘1주택 실수요자’다. 살고 있는 주택 외에 가처분 재산이 더는 없다는 뜻이다.

유일한 방법은 현재 보유하고 있는 집이나 땅을 파는 것이지만 이마저도 쉽지 않다.

최근 부동산 경기의 침체로 거래가 끊긴 데다 집을 판다고 해도 고가(高價) 주택의 경우 양도세 부담이 크다. 힘들게 모아 온 재산의 상당 부분을 세금으로 내는 것에 적지 않은 저항 심리가 있는 것이다.

이런 수요를 잡기 위해 금융권에서는 집을 담보로 노후생활 자금을 연금 형태로 받는 역모기지론을 여러 차례 시도했지만 번번이 실패했다. 생활비를 위해 집을 담보로 맡기는 것에 거부감이 있기 때문이다.

자녀 교육 문제와 부동산 재테크에 대한 기대 심리 등이 퇴로를 차단하고 있다는 분석도 있다. 김경환 서강대 경제학부 교수는 “결국 집을 줄여 가는 방법밖에 없는데 이러면 양도세 취득세 등 거래비용이 커서 그냥 버티는 경우가 많다”며 “보유세는 오르지만 소득이 그대로여서 감당 못하는 가구들이 노령층을 중심으로 늘어나는 추세”라고 말했다.

○ ‘부동산 버블’ 꺼지면 더 낭패

자칫 부동산 버블이 일시에 꺼지면 ‘가난한 부자’들은 직격탄을 맞아 가계 부채가 급등하는 위기에 처할 수 있다.

대한상공회의소에 따르면 개인 가처분소득 대비 가계부채의 비율은 2000년 83.7%였으나 꾸준히 증가하면서 지난해에는 142.3%까지 치솟았다. 또 이런 상황이 계속된다면 한국 경제는 지속적으로 소비 침체에서 벗어나기 어려울 것으로 경제 전문가들은 분석하고 있다.

황상연 삼성경제연구소 수석연구원은 “우리 국민은 집에 대한 집착이 강해 주택에 드는 비용이 소비를 제약하고 있다”며 “최근 주식 활황에도 불구하고 소비가 늘지 않는 이유는 가계 자산에서 부동산의 비중이 너무 크기 때문”이라고 말했다.

유재동 기자 jarrett@donga.com

박중현 기자 sanjuck@donga.com

이승헌 기자 ddr@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![‘이재명 1R’ 재판부는 왜 징역형을 선고했나[법조 Zoom In/대장동 재판 따라잡기]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130483028.1.thumb.jpg)

댓글 0