리모델링 따른 수요 가세… ‘사무실 대란’ 당분간 지속

서울 서초구에서 주택 관련 사업을 하는 김모(46) 사장은 2006년 말부터 사무실 확장에 나섰다. 직원이 늘면서 좀 더 넓은 사무실을 찾아 나선 것.

그러나 꼬박 1년간 새 사무실을 구하지 못했다. 서울 강남 테헤란로 일대에서 30명이 한 층에서 일할 수 있는 규모(660m²)의 빈 사무실을 확보하기가 ‘하늘의 별따기’였다.

김 사장은 “공사 중인 건물을 1년 전 예약하고 임대료를 30% 올려 주고 겨우 입주할 수 있었다”고 말했다.

서울 도심의 업무지역에서 오피스 품귀 현상이 빚어지고 있다. 공실률이 사실상 ‘0’인 데다 임대료도 크게 올라 기업의 부담이 커지고 있다.

부동산 투자자문회사인 신영에셋에 따르면 2000년 이전까지는 수도권에서 매년 평균 연면적 85만∼95만 m²의 사무실이 공급됐다. 하지만 2001∼2007년에는 연평균 공급이 약 75만 m²로 줄어들었다.

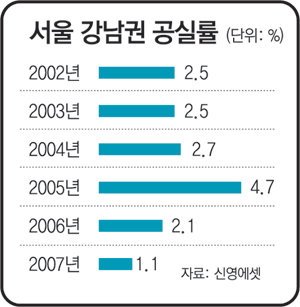

이에 따라 서울 도심 빌딩의 공실률이 급락하고 있다. 외환위기 직후인 1998년 22.7%(강남권)까지 치솟았으나 지난해 12월 말 1.1%로 떨어졌다.

사무실 이전에 따른 일시적 공실을 제외하면 사실상 빈 사무실이 없는 셈.

사무실 공급 부족은 2000년 이후 사무실이 들어설 만한 상업지역에 주거기능을 갖춘 주상복합과 오피스텔 등이 주로 공급됐기 때문이다.

최근 서울 중구 남대문로 대우센터빌딩(연면적 13만 m²) 등의 리모델링에 따라 이곳 기업들의 신규 사무실 수요가 증가한 것도 상황을 악화시켰다.

서울 종로구와 중구 지역 빌딩의 70%가량은 지은 지 20년을 지나 리모델링 수요가 계속 늘 것으로 전망된다.

○ “지식 산업의 산실” 수요 늘어

서울대 환경대학원 최막중(도시계획학 전공) 교수는 “사무실을 사용하는 화이트칼라 직장인 비중이 증가하는 추세”라며 “기업도 고급 인력 유치를 위해 개인당 사무실 사용 면적을 늘리고 있어 사무실 수요는 더 늘어날 것”이라고 말했다.

산업구조가 지식 정보산업으로 바뀌면서 오피스 수요가 계속 늘어날 것이란 분석이다.

신영에셋 홍순만 부장은 “서비스업은 오피스가 곧 공장”이라며 “양질의 오피스를 충분히 공급하는 게 경제 활성화의 밑거름”이라고 지적했다.

기존 빌딩의 열악한 시설도 사무실 부족의 원인으로 지적된다.

테헤란로 주변의 한 부동산중개업소 관계자는 “강남권 사무용 빌딩의 절반 이상은 낡은 기계식 주차시설 탓에 2000cc 이상 중대형 자동차가 들어갈 수 없다”며 “이 때문에 필요한 면적의 사무실을 구하고도 발길을 돌리는 기업이 많다”고 말했다.

○ 장기적 수급 전망도 ‘빨간불’

수급 불균형은 자연스럽게 임대료 폭등으로 이어졌다.

신영에셋의 자료에 따르면 서울 업무용 빌딩 밀집지역(CBD)에서 2006년에는 3.3m²당 594만 원하던 임대료가 지난해 말 기준으로는 631만 원으로 6% 이상 올랐다.

일부에서는 서울 마포구 상암 디지털미디어센터(DMC) 랜드마크타워, 용산 드림타워, 인천 송도타워 등이 2011년부터 순차적으로 완공되면 사무실 공급이 수요를 넘어설 것이란 지적도 나온다.

하지만 송도타워 등 서울 이외 지역의 공급이 많고 연면적 50만 m²인 용산 드림타워는 2017년 이후에나 입주를 할 수 있다.

홍순만 부장은 “2011년부터 서울에서 공급될 대형 업무용 빌딩은 서울 내에서 충분히 소화할 수 있는 물량”이라고 말했다.

최 교수는 “장기적으로 서울 도심에서 사무실을 공급할 수 있는 토지가 절대적으로 부족해 결국 업무지역의 재개발이 논의될 수밖에 없을 것”이라고 내다봤다.

정세진 기자 mint4a@donga.com

이은우 기자 libra@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[사설]바이든 때 이미 ‘민감국가’ 지정… 그걸 두 달이나 몰랐던 정부](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131218479.1.thumb.jpg)