《대우건설과 삼성물산(건설부문)은 지난달부터 중동과 북아프리카의 원자력발전소(원전) 건립을 위한 기초조사를 시작했다. 이들 회사는 모로코, 아랍에미리트 등의 지형 및 비용, 관련 법규 등을 내년 6월 말까지 조사할 예정이다. 대우건설 원자력사업팀의 김무성 차장은 “원유 생산국들이 비싼 원유는 수출하고 자국의 에너지는 원자력으로 대체하려는 움직임에 새로운 원전 수요가 생기고 있다”고 말했다.》

1986년 옛 소련 체르노빌 원전 사고로 침체에 빠져 있던 원전 분야에 ‘르네상스’가 도래하고 있다.

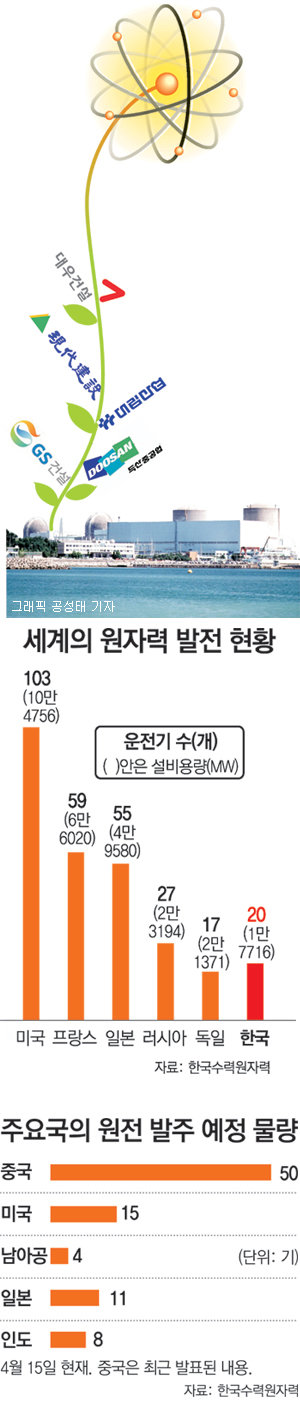

고유가에 따른 대체에너지 개발과 저탄소 기반의 ‘녹색성장’이 화두로 떠오르면서 원전 건립이 대안으로 제시된 것. 원전 건립을 중단한 유럽에서도 이의 필요성이 제기되면서 세계 원전 시장의 규모도 점차 커지는 추세다.

국내 대형 건설사들도 원전 수출을 새로운 성장동력으로 삼겠다고 벼르고 있다.

○ ‘부활’ 꿈꾸는 동아건설

국내 건설사 중 원전 완공 실적이 있는 회사는 현대건설 대우건설 두산중공업 삼성건설 대림산업 등 5개사에 불과하다.

지난해 프라임그룹에 인수된 동아건설은 올해 말경 발주할 신울진 1, 2호 원전 수주를 위한 준비에 한창이다. 7월 말에는 수주를 위한 인증서인 전력산업기술기준(KEPIC) 면허를 갱신했다. 지난해 12월에는 전기공사사업 면허도 신규 취득했다.

동아건설의 한 관계자는 “동아건설은 워크아웃 전에 현대 대우와 함께 원전 건설의 3대 강자였다”며 “과거 원전 공사 실적도 인정받기 위해 노력 중”이라고 말했다.

포스코건설도 원전 수주를 위해 절치부심 중이다. 대형 건설사로서 번번이 국내 원전 수주에 실패한 이 회사는 최근 수년간 동아건설에서 원전사업을 담당한 인력을 채용했다. 본격적인 수주전이 시작되면 태크스포스(TF)를 가동하겠다는 야심을 갖고 있다.

이 밖에 현대건설 GS건설 등도 원전 수주물량의 증가에 대비해 관련 분야의 신규 인력 채용에 적극 나서는 중이다.

○ 국내업체는 ‘틈새시장’ 노려

국내업체들이 발 빠르게 움직이는 것은 향후 국내외에서 원전 건립이 크게 늘어날 것으로 보기 때문이다.

국제원자력기구(IAEA)에 따르면 2030년까지 세계적으로 300기(基)의 신규 원전이 발주될 예정이다. 금액으로는 750조여 원에 달한다. 국내에서도 2030년까지 10기의 원전이 추가 건립될 것으로 보인다.

대우건설의 김 차장은 “과거에도 원전사업에 대한 기대감은 컸으나 좌절된 경우가 많았지만 최근에는 원전 수요가 워낙 많다 보니 미국 프랑스계 회사가 모두 수주하기에는 벅찬 규모가 됐다”며 “한국 원전업계에 ‘틈새시장’이 생긴 셈”이라고 설명했다.

체르노빌 원전 사고 이후 세계적으로 원전 건립이 거의 중단된 반면 국내에서는 꾸준히 원전 건립이 이뤄지면서 기술력이 축적된 것도 해외시장 진출 전망이 밝다고 보는 이유다.

○ 원천기술 확보가 관건

국내 업체들이 해외에 원전을 수출하려면 넘어야 할 장애물도 적지 않다.

한국형 원자로의 핵심기술은 웨스팅하우스사의 기술이다. 원전 수요가 많은 중국 등은 원전 협력의 전제조건으로 원천기술 이전을 내세우고 있기 때문에 상대적으로 계약조건에서 불리할 수밖에 없다.

한국수력원자력 관계자는 “중국에 원전을 수출하기 위해 프랑스 대통령이 수차례 중국을 방문했다”며 “한국이 해외에서 원전을 수주하려면 국가적인 노력이 필요하다”고 말했다.

일부에서는 웨스팅하우스사를 인수한 일본 도시바의 견제로 한국이 아시아 시장에서 원전사업을 수주하기가 쉽지 않을 것이란 분석도 나온다.

정세진 기자 mint4a@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![“대통령을 뽑았더니 영부남?” 활동 중단 김여사의 향후 행보는? [황형준의 법정모독]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130476280.1.thumb.jpg)