값 쉽게 올릴수 있어 소비자만 손해죠경쟁 안해도 되니 기업에도 피해

설탕-석유 등 과점시장서 자주 일어나

정부, 자진신고 땐 과징금 면제 혜택

? 신문에서 정부가 휴대전화 요금 담합 여부를 조사하고 있다는 기사를 읽었어요. 담합은 무엇이고 왜 나쁜가요? 담합을 막기 위해 정부는 어떤 일을 하는지도 궁금합니다.

빵집이 두 개밖에 없는 마을이 있다고 생각해 봅시다. 매일 아침 빵을 먹는 마을 사람들은 두 곳 중 한 곳에서 사 먹을 수밖에 없습니다. 두 빵집이 서로 경쟁한다면 주인들은 상대방보다 많은 빵을 팔기 위해 노력할 것입니다. 빵을 더 맛있게 만들거나 가격을 낮추겠죠.

그런데 어느 날 두 빵집 주인이 만나 만드는 빵 가격을 똑같은 수준으로 올리기로 한다면 어떻게 될까요. 마을 사람들은 비싼 가격에 빵을 사 먹을 수밖에 없을 겁니다. 또 빵집 주인들은 빵을 더 맛있게 만들려고 노력하지도, 가격을 내리지도 않겠죠.

담합은 이처럼 둘 이상의 기업이 서로 가격 등을 협의해서 결정하는 것입니다. 공정거래위원회는 △묵시적이든 명시적이든 합의가 있고 △합의에 참여한 사업자가 둘 이상이고 △합의의 성격이 경쟁을 제한하는 것일 경우에 이를 담합이라고 부르죠.

가장 흔한 담합 유형은 가격을 서로 협의해 결정하는 것입니다. 1983년 미국 일간지 뉴욕타임스에 실린 항공회사 사장 두 명의 통화 내용은 전형적인 담합 사례를 보여 줍니다.

A: “서로 두들겨 패면서 여기 앉아 땡전 한 푼 못 벌고 있으니 세상에 바보 같은 짓이지.”

B: “당신, 하고 싶은 얘기가 있나 본데….”

A: “내 한 가지 제안을 하지. 당신네 요금을 20% 올리면 다음 날 나도 올릴 거요”

B: “이거 보시오.”

A: “당신도 돈 벌고, 나도 벌고 좋잖아.”

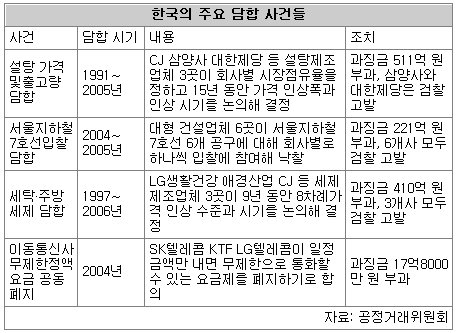

가격이 아니라 생산량, 거래 조건, 설비 증설 등 다른 조건들에 합의하는 경우에도 경쟁을 제한하는 것이면 담합으로 인정됩니다. 생활용품 회사들이 추석명절 선물세트를 판매하면서 일정 수준 이상 덤을 주지 않기로 합의했다가 발각된 적도 있고, 이동통신회사들이 무제한 정액요금을 폐지하기로 했다가 적발된 적도 있습니다. 패스트푸드 회사들은 매장에서 음료수를 리필해 주지 않기로 합의했다가 시정명령을 받았죠.

빵집 주인들이 담합하면 마을 주민이 피해를 보듯이 기업들이 담합하면 그 피해는 고스란히 소비자에게 돌아옵니다. 15년 동안 지속된 설탕 가격 담합 사건을 보면 그 폐해가 잘 드러납니다.

공정위에 따르면 1990년 말 CJ 삼양사 대한제당 등 설탕제조업체 3곳은 수입 자유화를 앞두고 경쟁이 심화될 것으로 예상되자 서로 모여 시장점유율을 유지하기로 합의했습니다. 그리고 가격을 올릴 때마다 인상 폭과 시기를 협의해 결정했죠. 담합기간인 2002∼2005년 국내 설탕가격은 평균 40% 올랐는데 이는 같은 기간 공산품 평균 물가상승률보다 20% 높은 수준입니다. 그만큼 소비자가 피해를 본 거죠.

담합은 또 경쟁을 막아 기업들이 창의력을 발휘할 수 없게 합니다. 신기술을 개발하거나 신상품을 개발할 필요가 없다 보니 결국 기업의 경쟁력도 약해지죠. 물가가 오르고 기술혁신이 늦어지니 국가적으로도 손해입니다.

담합은 소수의 기업이 비슷한 상품을 생산하는 과점(寡占)시장에서 많이 일어납니다. 상품을 생산하는 기업이 적을수록 합의하기도, 합의사항을 지키는지 점검하기도 쉽기 때문입니다. 이런 점 때문에 공정위는 이동통신, 석유, 자동차 등 전통적인 과점 품목들을 집중적으로 감시합니다.

공정위는 담합한 기업에 시정명령을 내리거나 과징금을 매기는 방법으로 처벌합니다. 과징금은 관련 매출액의 10% 안에서 경쟁질서를 얼마나 침해했는지에 따라 다르게 매기는데 많게는 수백억 원에 이르죠. 담합이 명백하고 법 위반 행위가 중대한 경우에 공정위는 과징금과 별도로 해당 업체를 검찰에 고발하기도 합니다.

하지만 담합을 적발하는 게 쉽지는 않습니다. 은밀히 모여서 결정하는 데다 증거도 잘 남기지 않기 때문이죠. 이 때문에 공정위는 담합에 참여한 기업이 참여사실을 자진신고하면 과징금을 면제해 주고 고발도 하지 않는 ‘자진 신고자 감면제도’를 운영하고 있습니다. 또 담합을 제보한 사람에게는 최대 10억 원의 포상금을 줍니다.

장원재 기자 peacechaos@donga.com

라커룸 엿보기 >

-

나민애의 시가 깃든 삶

구독

-

최고야의 심심(心深)토크

구독

-

오늘의 운세

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[라커룸 엿보기]달걀 먹는 강동희](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2000/11/07/6800346.1.jpg)

![美 작은정부십자군 “저항 세력에 망치가 떨어질 것”[횡설수설/김승련]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130486648.1.thumb.jpg)